中药材趁鲜切制研究现状

时间:2023-07-30人气:作者: 高鹏说百药

中药材趁鲜切制研究现状

陈方圆 李钦 王继龙 焦娉祖

(1. 甘肃卫生职业学院, 甘肃 兰州 730207;

2. 甘肃中医药大学, 甘肃省中药制药工艺工程研究中心,甘肃 兰州 730000)

【摘要】中药材产地趁鲜切制大多在有效成分保留、生产周期缩短、生产成本节约等方面具有一定优势,备受业内人士推崇。本文从趁鲜切制的发展历程、研究现状、研究中存在的和应关注的问题进行综述,并建议今后应进一步加强趁鲜切制的基础研究,完善质量评价体系,加强工艺研究的系统性、深入性,加强质量标准的研究和制定,强化质量安全全程追溯管理,升级规模化和自动化趁鲜加工设备,以期为趁鲜切制的科学性和可行性及药监部门增加产地趁鲜切制品种的决策提供充足的科学研究依据,从而促进中药材趁鲜切制的高质量健康有序发展。

趁鲜切制是在中药材产地加工时将采收的新鲜中药材清洗干净,切制或经适当干燥后切制成片、段、块、瓣等,然后干燥的方法。相比将鲜药材经产地加工、干燥成干药材后贮运至饮片厂进行浸润软化,按要求规格切制后再干燥的传统饮片切制方式,趁鲜切制省去药材干燥、浸润等加工环节,到饮片厂后只作简单的净选即可,降低中药饮片生产企业的加工成本,提高工作效率,可有效避免中药材因干燥和浸润时间过长所致的霉变、污染,避免因浸润所致的有效成分溶解流失或水解、酶解损失,避免硫磺熏蒸和虫蛀,降低中药饮片的质量不合格风险,提高其临床药效,达到“降本增效”的目的。长期以来,中药材产地趁鲜切制一直未合法化,但由于市场需求旺盛,违规开展产地趁鲜切制的现象屡禁不止。直到2021年7月5日,国家药监局综合司关于中药饮片生产企业采购产地加工(趁鲜切制)中药材有关问题的复函(药监综药管函[2021]367号)中明确表示:“中药饮片生产企业可以采购具备健全质量管理体系的产地加工企业生产的产地趁鲜切制中药材(简称鲜切药材)用于中药饮片生产”,极大推动中药材趁鲜切制的合规工作。本文对趁鲜切制发展历程和研究现状进行综述,以期为其科学发展提供依据。

1 中药材趁鲜切制的发展历程

1.1 古文献记载

趁鲜切制的概念自古有之,在我国漫长的药用历史长河中,趁鲜切制中药材的做法也一直客观存在,许多本草著作对此均有详细记载。魏晋时期《吴普本草》记载大黄“八月采根。根有黄汁,切片阴干”。南北朝刘宋时期雷斅所著《雷公炮炙论》作为我国最早的中药炮制专著,收载茜草、知母、桑寄生、桑白皮、蛇含、香薷、白花藤等药材的趁鲜切制方法。宋代苏颂编纂的《本草图经》记载萆薢“不拘时月采其根,用利刀切作片子,曝干用之”,另有姜黄、白药子、莎草根(香附)等趁鲜切制方法。明代李时珍编纂的《本草纲目》记载锁阳“土人掘取洗涤,去皮薄切晒干”、木瓜“今人但切片晒干入药尔”等。清代凌奂编纂的《本草害利》记载山药“洗净,切片晒干”、天花粉“今惟去皮切片曝干用”等。上述药材的趁鲜切制方法均有较长的历史延续,包括《本草图经》《本草纲目》、清代杨时泰所著《本草述钩元》均沿用《吴普本草》中大黄的趁鲜切制方法;宋代唐慎微所著《证类本草》、明代《本草纲目》、明代缪希雍所著《炮炙大法》、清代《本草述钩元》均沿用《雷公炮炙论》中茜草“凡使,用铜刀于槐砧上锉,日干。勿犯铁并铅”等。由此可见,中药材产地趁鲜切制成饮片的传统由来已久,且沿用至今。

1.2 现行政策法规

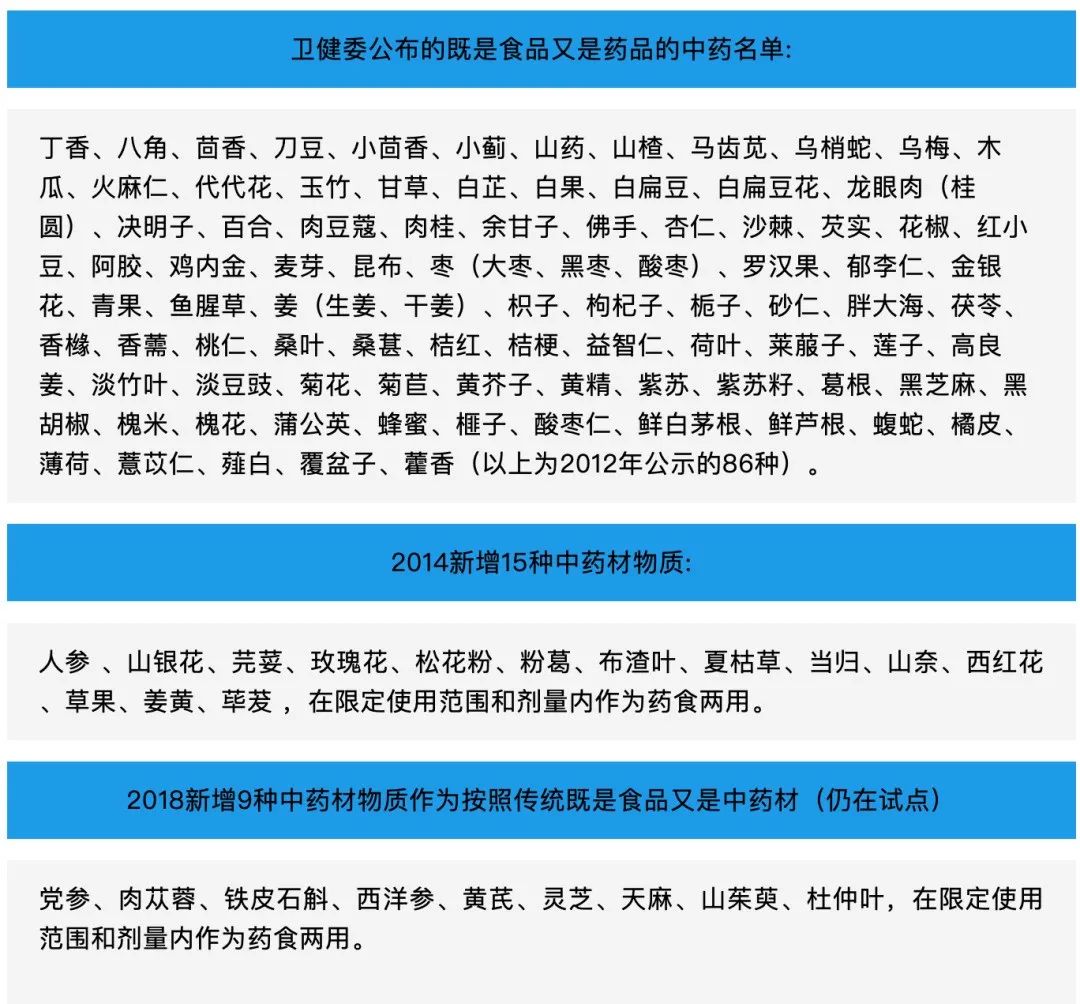

目前,2020年版《中国药典》一部收载的产地趁鲜切制的品种有69个,见表1。此外,洪智慧等通过查阅《全国中药炮制规范》及31个省市现行版中药炮制规范,扣除与2020年版《中国药典》及炮制规范间重复品种,有小檗根、雷公藤、黄药子、无花果、穿破石、雪胆、玉竹等151个趁鲜切制品种。

中药饮片属于药品,必须符合《药品生产质量管理规范》(GMP),而鲜切药材属于中药材范畴,以鲜切药材代替中药饮片使用一直属于不合法行为。直至2021年7月5日,国家药监局在发布的复函中明确指出,中药饮片生产企业可以采购具备健全质量管理体系的产地加工企业生产的产地趁鲜切制中药材用于中药饮片生产,即鲜切药材的切制加工也应当参照GMP实施,同时规定鲜切药材的品种施行属地化目录管理,至此趁鲜切制开启新篇章。此后,甘肃、陕西、山东、云南、安徽、河北、四川等省出台一系列引导趁鲜切制的发展政策,其中山东、甘肃、云南、安徽等省相继发布第一批产地趁鲜切制中药材品种目录,见表2。趁鲜切制政策法规的相继出台,极大地促进中药材产地趁鲜切制的发展,为趁鲜切制的实施与推广奠定基础。

2 中药材趁鲜切制的研究现状

2.1 趁鲜切制的工艺研究

对目前趁鲜切制的工艺研究文献进行汇总,见表3。由表3可知,中药材的趁鲜切制工艺在近年来取得较大提升,工艺过程、控制参数、技术手段较传统更为详细、先进。另外,开展趁鲜切制工艺研究的品种并不多,不同品种的趁鲜切制工艺条件也不尽相同,工艺过程及技术差数的详尽程度仍有差异。但趁鲜切制的工艺评价指标大多较为单一,工艺验证不足,中试规模的验证缺失。因此,应结合药材特性、传统经验和现代研究成果对趁鲜切制工艺开展更系统、深入的研究,并使工艺具有工业化大规模操作的可行性,为趁鲜切制操作规程及质量标准的制定提供依据。

2.2 趁鲜切制对药材质量的影响

刘勇等从外观性状、密度、灰分、醇提物、含量测定等方面研究趁鲜切制干燥对三七药材外观品质和内在成分的影响,结果显示,趁鲜切制后50 ℃烘干三七片的外观性状和内在成分含量均较好;趁鲜切制后冷冻干燥三七片与传统典籍记载差异较大,但其总皂苷和三七素含量较传统整根晒干分别提高16.51%、22.54%。骆声秀等研究发现,肉桂趁鲜切制饮片中桂皮醛、桂皮酸、挥发油、浸出物的平均含量均高于传统切制饮片(P<0.05),饮片特征指纹图谱相似度达0.980以上。王文凯等研究发现,薄荷趁鲜切制后,其挥发油、薄荷脑质量分数较传统切制分别提高14.95%、5.60%,表明薄荷应趁鲜切制为好。刘兆龙等研究发现,小檗根趁鲜切制饮片的小檗碱、浸出物的含量高于传统切制饮片36.9%、22.4%。徐常本研究发现,槟榔鲜切片中槟榔碱的含量是传统切制饮片的1.88倍。李平媛等研究发现,木瓜鲜切片中熊果酸、绿原酸、齐墩果酸含量均高于传统切制饮片。也有少部分药材会因趁鲜切制造成有效成分损失,晏宇杭等研究发现,川白芷趁鲜切制后切面颜色整体偏黄,而以传统方法切制的饮片更白,趁鲜切制后其中欧前胡素、珊瑚菜素、花椒毒素、佛手柑内酯含量及5种香豆素类成分总量也更高,切面颜色与药效成分含量之间略呈正相关。

综上所述,中药材产地趁鲜切制成片、段、块等干燥,避免浸润软化、重复干燥、断枝落叶,可降低有效成分流失,对提升中药饮片质量具有积极意义。但也有少部分药材趁鲜切制后有效成分降低,色泽等外观性状变差,表明其传统切制方法较好,应慎重采用趁鲜切制,以免引起不可预知的质量问题。

2.3 趁鲜切制对药效的影响

吴琦研究发现,与传统切制饮片比较,黄柏鲜切片对热证大鼠的解热作用及对急性细菌性腹膜炎大鼠的抗炎作用增强,大鼠炎症因子水平降低,巨噬细胞的吞噬能力增加,且修复肾细胞损伤能力增强。岳琳等分别采用二甲苯致小鼠耳肿胀试验和酵母致热大鼠模型比较苦参趁鲜切制片与传统切制饮片的抗炎及解热作用,结果显示,趁鲜切制各剂量组大鼠肿胀抑制率均大于40%,高于传统切制各组;同剂量下趁鲜切制组大鼠体温低于传统切制组(P<0.05),提示趁鲜切制片的抗炎、消肿、解热作用更显著。郭振宇等通过DPPH自由基清除试验比较川党参鲜切片与传统切制饮片的体外抗氧化活性,结果发现,两者提取物的IC50值分别为0.45、0.64 mg/mL,表明鲜切片具有更强的抗氧化活性。朱映睿通过DPPH、ABTS、羟基、超氧基等自由基清除及还原活性测试发现,虎杖鲜切片与传统切制饮片均有体外抗氧化活性,其中鲜切片的活性更好;并通过LPS诱导的RAW264.7细胞炎症体外模型,发现虎杖醇提物能够抑制LPS诱导的炎症因子IL-6、IL-1β、TNF-α水平升高,且鲜切片醇提物的抗炎效果略优于传统切制饮片。综上所述,趁鲜切制能够提高饮片的药效,这就意味着在与传统切制饮片达到相同的疗效时可以减少服用剂量,有利于降低副作用和安全风险,对于临床治疗具有积极意义。

吴情梅等采用硝酸甘油复制偏头痛大鼠模型比较川芎鲜切片与传统切制饮片治疗大鼠偏头痛的效果,结果表明,两者均能减少大鼠甩头和挠头次数(P<0.01),降低NOS活性(P<0.01),鲜切片还能降低大鼠血清NO水平(P<0.01)。罗雪晴等研究表明,趁鲜切制的枳壳饮片与传统切制饮片在肠推进率、胃排空率、胃泌素这3个胃肠动力学药效指标上作用强度相当(p>0.05)。钱岩研究发现,荆芥鲜切与传统切制饮片均能降低小鼠耳廓肿胀度和小鼠血清IL-6、IL-1β、TNF-α水平(P<0.05,P<0.01),产生抗炎作用;地黄鲜切工艺和传统分段工艺产品均能降低干姜血热出血模型大鼠的体温,改善凝血功能指标、HCT、HGB、RBC、血浆黏度、全血黏度。杨秀娟等研究发现,唐古特大黄的鲜切片与传统切制饮片泻下作用相当。综上所述,趁鲜切制与传统切制饮片的药效作用与强度相当,因此可用鲜切药材替代传统切制饮片。

2.4 趁鲜切制对毒性的影响

张定堃等研究发现,泥附子采用趁鲜切制技术加工成精标饮片(5 mm规格的定尺颗粒)后,其毒性成分双酯型生物碱降解转换为有效成分单酯型生物碱,有效成分与毒性成分的比值高达7.53,是传统黑顺片的3倍左右,其结果是“毒去效彰”,疗效与安全性比黑顺片优势明显。林冰等研究发现,无论是经传统工艺技术还是趁鲜切制后炮制的何首乌在降低肝毒性作用方面无显著性差别。

3 中药材趁鲜切制研究中存在的问题及建议

3.1 趁鲜切制质量评价体系不完善

目前中药材的趁鲜切制研究绝大多数以有效成分或指标性成分含量为质量评价或控制指标,存在指标单一、质量评价体系不完善的问题,不能全面评判趁鲜切制的科学性、合理性。建议以包含鲜切药材的外观性状、化学成分、生物效应等的全面评价体系开展趁鲜切制研究。外观性状评价应包含形状、颜色、气味、质地等,同时应注重外观性状判断的智能化、规范化、量化;化学成分评价应从指纹图谱、有效成分、毒性成分、特有成分方面综合考虑,要体现出鲜切药材的整体性、有效性、安全性、专属性;生物效应评价应通过与饮片临床适用证相适应的体内外模型,进行药效和毒性的比较与验证。同时,应强化鲜切药材与传统方法所切制生品饮片在“外观性状-化学成分-药效及毒性”之间的相关性研究,尤其是有效成分和毒性成分为同一类成分的中药(如商陆的有效成分和毒性成分均为总皂苷),期冀为鲜切药材和中药饮片提供更高效、准确的质量评价手段,并指导临床合理用药。

3.2 趁鲜切制工艺研究不够系统和深入

中药材趁鲜切制工艺研究大多存在不够系统和深入的问题,如工艺过程和控制参数的详细程度参差不齐,工艺验证不足等。由于趁鲜切制工艺的合理性与否将直接影响鲜切药材及后续饮片的质量,因此建议在传统经验、现有研究成果和产地调研的基础上,根据药材自身特性和应用特点对其趁鲜切制的净制、切制前含水量、切制方式和规格、干燥等全过程各环节进行系统研究,进而确定趁鲜切制的工艺过程和技术参数,制定趁鲜切制技术规程。净制工艺使药用部位与非药用部位分离,其中清洗操作可去除新鲜药材表面的土壤及部分微生物,是降低药材微生物污染水平的重要步骤,但须考虑清洗造成有效成分流失的风险,优选清洗技术参数。切制前含水量的不同不但影响切制的难易程度和切制后的完整性,而且影响多酚氧化酶(PPO)活性而改变褐变现象的发生,进而影响部分鲜切药材如丹参、大黄的颜色和有效成分的含量。含水量过高会导致部分品种的新鲜药材在切制时有汁液流出而造成有效成分损失,或存在黏、易碎等问题,因此须经阴干、晾晒、烘干等方式适当干燥至含水量达到一定程度后再行切制,此时干燥方式、干燥温度、摊载厚度(量)、干燥时间、翻动次数、切制前含水量等工艺参数同样需要进行优化。切制方式和规格应根据药材自身特性、传统经验、应用特点、成分转移规律等方面进行优化,同时鼓励探索如定尺寸饮片等现代切制工艺。切制后的干燥应考查各项技术参数,在传统干燥工艺不能满足需要的情况下,建议根据鲜切药材的特点,采用红外线干燥、热泵干燥、低温吸附干燥、气体射流冲击干燥等新技术开展干燥工艺探索。

趁鲜切制随着政策性放开已成为中医药新的研究热点,目前各地区都在尝试趁鲜切制,同一品种研究工艺各有特点,均不相同。为避免“一家一法”,建议由药材主产区企业、高校、科研院所联合副产区相关机构共同组成起草单位起草鲜切品种的趁鲜切制技术规程,由国家食品药品监督管理总局组织专家对规程进行审核,经过审核的规程由国家食品药品监督管理总局以国家标准形式发布,全国各地遵照执行,可保证趁鲜切制产品质量的一致性。

3.3 缺乏鲜切药材的质量标准

目前关于趁鲜切制的研究主要集中在鲜切与传统切制法的活性成分对比及工艺研究方面,对鲜切药材质量标准的研究鲜有报道。鲜切药材虽具有中药饮片的形态,但仍按照中药材进行管理,饮片生产企业采购后按原药材进行检验。但由于部分药材趁鲜切制后其切面颜色等某些性状会与原药材及其传统生品饮片有所差异,给鉴别带来困难,因此,建议鲜切药材的质量标准应与原药材及其传统生品饮片有所区别。鲜切药材的质量标准研究,应在现行2020年版《中国药典》相关标准的基础上结合具体品种质量特点和常见问题进行完善,反映鲜切药材的关键质量属性,标准应具有一定的先进性和可推广执行性。建议由药材主、副产区相关企业联合研究单位提出,国家食品药品监督管理总局审核发布,纳入国家标准。

3.4 质量安全全程追溯管理有待强化

在国家药监局发布复函以后,一批中药材产地加工企业将陆续诞生,而建立完整的中药材质量追溯体系将是企业正常运行的前提。对于采购鲜切药材的中药饮片生产企业来说,应当将质量管理体系向上游延伸。由此可见,无论是产地加工企业还是中药饮片生产企业,现有的质量追溯系统已无法满足全过程监管及质量控制的要求。因此,应探索建立以中药材或饮片编码管理为溯源手段的质量信息追溯体系,建立内外监管相结合、资源共享、信息互通的机制,保证鲜切药材在种植、采收、加工、干燥、包装、仓储、销售、生产的中药饮片炮制、销售、使用等全过程可追溯,形成来源可查、去向可追、责任可究的信息链条,切实保障质量安全,引导中药产业健康、有序、规范发展。

3.5 规模化和自动化趁鲜加工设备急待升级

目前,大多数中药材产地加工企业和饮片生产企业规模较小,加工设备技术含量不高,产能受限,药材的净制、分档、去皮、干燥等环节仍需大量的人力,劳动强度大,利润率低。多年来,饮片加工业利润率一直远低于医药工业平均利润水平,劳动力较为密集的中药材趁鲜加工产业将面临较大压力。为解决这些问题,建议政府设立中药材趁鲜加工设备研制专项基金和趁鲜加工企业能力提升基金,通过项目的形式研制开发适合趁鲜加工的规模化、自动化、信息化、智能化设备,培育一批中药材产地加工(趁鲜切制)龙头企业。

4 结语

中药材产地趁鲜切制的传统由来已久,且大多在有效成分保留、生产周期缩短、生产成本节约等方面具有一定的优势,备受业内人士推崇,并不断得到政策的鼓励和支持。由于趁鲜切制的现代研究进程尚处于起步阶段,虽然经过众多学者的研究探讨已取得可喜的成绩,但基础研究仍相对薄弱,目前纳入可趁鲜切制目录的中药材品种较少。为促进中药材趁鲜切制的高质量发展,建议进一步加强基础研究,完善趁鲜切制的质量评价体系,加强趁鲜切制工艺研究的系统性、深入性,加强趁鲜切制的质量标准研究,强化质量安全全程追溯管理,升级规模化和自动化趁鲜加工设备,为趁鲜切制的科学性和可行性及药监部门增加产地趁鲜切制品种的决策提供充足的科学研究依据。

本文来源于中成药。

标签:

【免责声明】

1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。

2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。

3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。

4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。

5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。

最新文章

百花农品:真药材,平价卖,守护千年药香

在中药材电商市场蓬勃发展的当下,乱象丛生:染色虫草、硫磺枸杞...(1080 )人阅读时间:2025-02-27

破茧重生:民间中医的千年传承亟需政策松绑!

中医,作为中华文明的瑰宝,数千年来以“简、便、验、廉”的特点...(926 )人阅读时间:2025-02-25

理性看待民间中医的作用:传承与困境中的“高手在民间”

中医作为中华文明的瑰宝,其生命力不仅存在于现代医疗体系内,更...(894 )人阅读时间:2025-02-24

让真药材回归百姓家——守护中药生态,百花农品与您同行!

中药,是中国人代代相传的健康密码,承载着“治未病”的智慧与自...(1025 )人阅读时间:2025-02-21

数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文...

数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文... 一、国家药典委发布中药配方颗粒国家标准数量200个;二、各省...

一、国家药典委发布中药配方颗粒国家标准数量200个;二、各省... 中医药大健康产业创新发展模式研究刘小熙东北师范大学人文学院摘...

中医药大健康产业创新发展模式研究刘小熙东北师范大学人文学院摘... 当前,全国各地酸枣种植过热现象严重,加之野生资源庞大且逐年得...

当前,全国各地酸枣种植过热现象严重,加之野生资源庞大且逐年得...