甘肃省道地药材枸杞子资源现状及产业发展对策研究

时间:2023-12-29人气:作者: 中药材种植养殖专业委员会

崔治家 邵晶 马毅 王振恒 晋玲

甘肃中医药大学 药学院/西北中藏药省部共建协同创新中心/甘肃省中医药研究中心,甘肃 兰州 730000

[摘要]随着中国西部地区产业振兴,甘肃省中医药产业得到大力发展。目前,枸杞产业已成为甘肃省特色支柱产业之一。随着全国枸杞产业的兴起和高质量发展,甘肃已经成为枸杞子的重要生产基地。对甘肃省枸杞产业现状进行调查发现,枸杞属植物野生资源丰富,有宁夏枸杞Lycium barbarum L.、黑果枸杞L. ruthenicum Murr.、枸杞L. chinense Mill.、北方枸杞L. chinense var. potaninii (Pojark.) A. M. Lu、截萼枸杞L. truncatum Y. C. Wang、新疆枸杞L. dasystemum Pojark.、清水河枸杞L. qingshuiheense X. L. Jiang et J. N. Li共6种1变种;主要种植品种有“宁杞1号”“宁杞5号”“宁杞7号”“宁杞9号”“蒙杞1号”及“科技608”等品种;对栽培现况、生产技术、政策法规、产业优势进行分析,提出打造“陇杞”品牌及甘肃省枸杞产业发展思路。

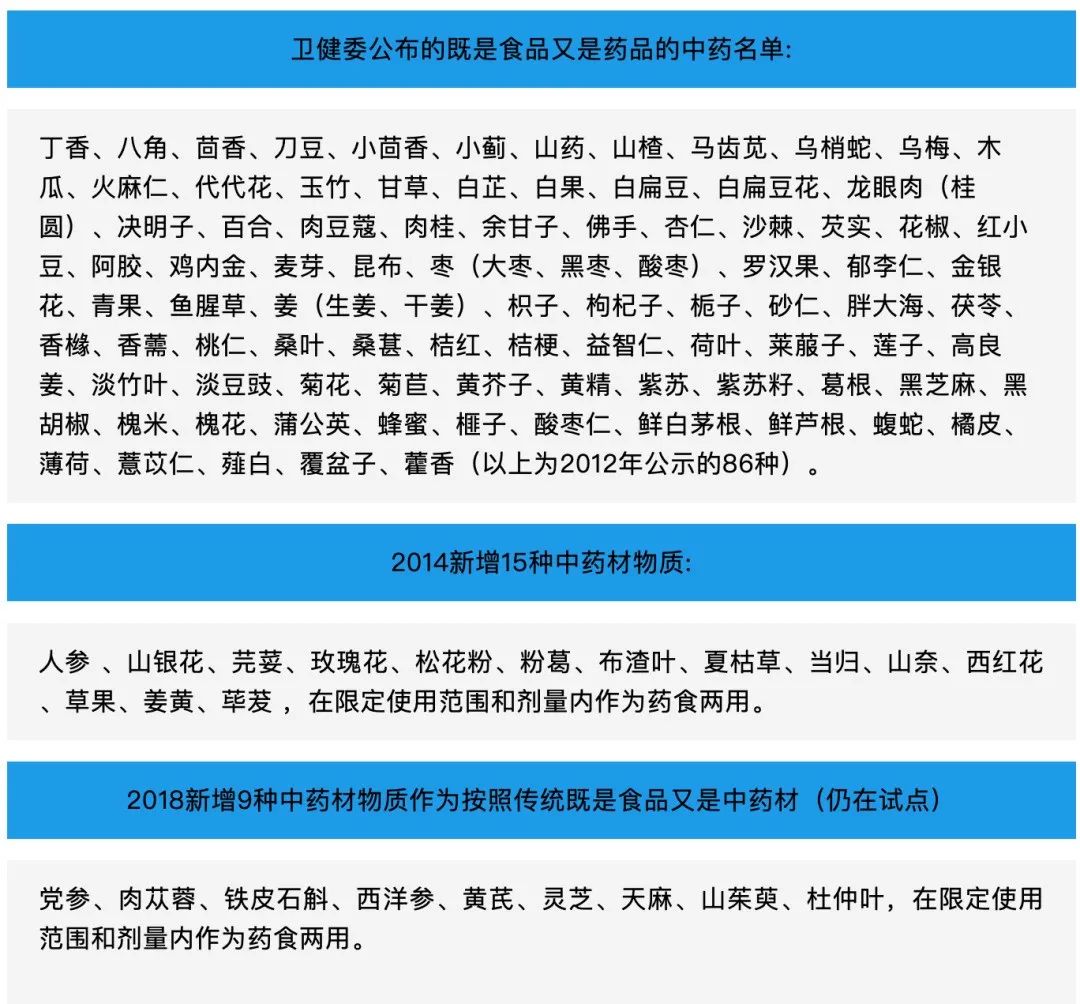

枸杞子是茄科枸杞属植物宁夏枸杞Lycium barbarum L.的干燥果实,性平,味甘,归肝、肾经,具有滋补肝肾、益精明目之功效[1],是传统药食两用中药材。现代药理学研究表明,其具有免疫调节、抗衰老、降血糖、调血脂、抗肿瘤和抗诱变等作用[2]。我国枸杞子的主产区有新疆、内蒙古、青海、甘肃、宁夏、山西、河北等地,各地种植规模逐年扩大,产业发展势头迅猛。枸杞子是我国出口量较大的中药材品种之一,远销北美、欧洲、东南亚、中东等地[3]。其基原植物亦是我国北方干旱、半干旱地区传统防风固沙和改良盐碱地的先锋植物之一[4]。近年来,甘肃省从中医药产业源头抓起,大力发展陇药产业。枸杞子作为甘肃省十大中药材主打品种之一,目前全省种植面积逾70万亩(1亩≈666.67 m2)[5],产业规模日渐凸显,产生了较好的生态、社会、经济效益。随着全国枸杞产业规模的不断扩大和升级,甘肃省枸杞产业生产规模和质量逐渐被认可,但也凸显出产业链条短、标准化程度低、附加值低、品牌竞争力弱、缺乏综合开发等问题。如何筛选繁育道地种质、规范化生产、打造本地特色品牌、形成全产业链条、提升科技含量、加强政府引导是枸杞产业发展中亟须解决的核心问题。通过多年的实地调查和产业服务实践,笔者对甘肃省枸杞子生产分布、产业优势及存在的问题进行分析,提出“陇杞”概念并对其内涵进行阐释,提出“陇杞”产业发展的建议。

1 甘肃省枸杞产业发展的自然和社会条件

甘肃省地理位置独特,地形地貌多样,处于青藏高原东缘、祁连山脉、河西走廊荒漠、秦巴山地和黄土高原的交汇地区,地形地貌多样,气候差异巨大。甘肃省中部黄河流域上游沿岸及河西走廊区域为枸杞子种植生产主要区域,气候类型为干旱、半干旱气候。该区域分属黄河流域、石羊河流域、黑河流域、疏勒河流域等,水热条件充足,日温差大,年降水量在300 mm以下,土地广阔[6]。自然环境奠定了枸杞子生产发展和发挥生态屏障功能的基础。同时,甘肃省位于中药生产区划中“西北中温带、暖温带野生中药区-塔里木、柴达木盆地及阿拉善、西鄂尔多斯高原甘草、麻黄、枸杞子、肉苁蓉、锁阳、紫草区”[7]。20世纪50年代开始,该区域野生中药材被大量采挖,造成生态环境恶化。近年来,随着当地居民生态保护意识的增强,政府逐步倡导尝试中药材引种种植、发展中药材产业。由于枸杞子年度生产周期相对较短、生产时间集中、效益较好、较易形成规模生产,因此其成为很多适宜种植区域的首选经济林木。同时,该区域位于宁夏、内蒙古、青海、新疆的过渡交界地带,也位于全国枸杞子生产区域地理中心,区位优势明显。因此,甘肃省发展枸杞产业具有得天独厚的优势。

2 甘肃省枸杞属植物资源及枸杞子产地分布

经调查,甘肃省枸杞属植物野生资源分布广泛,全省大部分地区均有分布,主要有宁夏枸杞Lycium barbarum L.、黑果枸杞L. ruthenicum Murr.、枸杞L. chinense Mill.、北方枸杞L. chinense var. potaninii (Pojark.) A. M. Lu、截萼枸杞L. truncatum Y. C. Wang、新疆枸杞L. dasystemum Pojark.、清水河枸杞L. qingshuiheense X. L. Jiang et J. N. Li共6种1变种。甘肃省栽培枸杞属植物有宁夏枸杞和黑果枸杞2种,其中又以宁夏枸杞为主要栽培品种。枸杞子被誉为甘肃省“十大陇药”之一,栽培生产主要集中在河西走廊地区的酒泉市、嘉峪关市、张掖市、金昌市、武威市及黄河流域的白银市,主产地有敦煌市、瓜州县、玉门市、肃州区、嘉峪关市(新城镇)、金塔县、高台县、临泽县、甘州区、山丹县、民乐县、永昌县、民勤县、古浪县、永登县、白银区、景泰县、靖远县、平川区、会宁县共20个县(区、市),种植区域均在N36º以北地区,特别在玉门、酒泉、武威、白银等市已经形成了较大的种植规模。随着枸杞产业的发展壮大,以上主产地周边县区也开始试种,如永靖县、皋兰县、西峰区等,有望形成甘肃省特色新兴产业区域。

3 甘肃省枸杞产业发展现状

3.1 种植生产

甘肃省枸杞子生产规模在万亩以上的区域有白银市、武威市、张掖市、酒泉市、嘉峪关市等(表1),在酒泉市(玉门市)、白银市、武威市等地已经形成了集中连片式规模生产。甘肃省枸杞子生产主要种植品种有“宁杞1号”“宁杞5号”“宁杞7号”“宁杞9号”“蒙杞1号”及“科技608”等。近年来,由于甘肃省生产的枸杞子品质较好、产量较高、价格稳定,当地从传统种植农业转为特色种植产业,收益大幅提高,各地区种植面积扩张较快,种苗需求量持续走高,各地均有扦插育苗情况,产销两旺。种植模式多以政府引导农户自发种植、外来资金承包种植、当地合作社流转种植等。

甘肃省枸杞子生产中种植方式主要以种苗移栽和自行压条繁育为主,当年即可挂果,产量尚可,一般株距在1.5~2.0 m,便于采摘和管理。生产中每年需进行1次树形生产性修剪,不同产地修剪时间不同。甘肃省一般为春季发芽前或秋季快落叶后修剪,以“摘心封顶,去旧留主,疏密截底,因势造型”为原则。春季每亩施底肥羊粪或牛粪约18 kg,加适量尿素。枸杞子种植生产过程中喜水但不宜积水,实际生产中往往由于灌溉供水不够及时,有水时仍然采用大水漫灌方式,对枸杞子的生产造成不利影响,易造成根腐病蔓延。

病虫害防治喷施的农药多由销售商经多种农药混配后售卖,价格较低,偶有在病虫害发生严重时喷施禁用农药的情况。病虫害防治应坚持“预防为主、联防联治”原则。

3.2 产地加工

枸杞子生产过程中的关键环节包括采摘、晾晒加工、筛选分级、运输储藏等。采摘时间较为集中,一般整个生产周期中采摘7~8次,间隔1周左右,各地仍以传统人工手摘方式为主。采摘时用碱水冲拌后铺开晾晒,如产量大且天阴时多用一定比例干燥剂混匀后晾晒。晾晒多在自搭晾晒大棚内进行。如遇连续阴雨天,少数农户用微量硫黄熏后晾干,或用烘干机烘干。极个别地方仍有为达到色泽和防虫效果用硫黄熏蒸的情况。采摘晾干后无带梗或除梗的统一生产标准。枸杞子储藏过程中易发热、生虫、变色、结块、返潮,各生产地晾干后多用大塑料包装袋封口,在阴凉处储藏。目前,种植地已经具备了晾晒、烘干的基础设施,建成了阴凉棚、烘干架,购置了烘干清洗加工设备等。但甘肃省内种植基地还未形成规范化生产操作流程,有待进一步研究后推广。

3.3 市场销售

枸杞子市场行情年度季节性强,从产新开始销售,到第2年春季之前为销售旺季。甘肃省枸杞子销售模式以各地商贩收购走外为主,本地无专门市场及相关精深加工企业,大多数为初加工后包装。收购商以宁夏商贩为主,一直以来多用中宁枸杞或宁夏枸杞外包装。近年来,玉门市、瓜州县、民勤县、靖远县、景泰县均已获得地理标志保护产品认证,各地企业均有注册品牌。枸杞子在市场中多以大小、色泽划分等级,另外以籽的多少和口感来评价质量,并有早期采摘的头茬果、夏果、秋果为商品分类的田间做法。近15年来,随着产业逐渐扩张兴盛,枸杞子市场价格持续走强。生产期内头茬果价格一直较高,普遍呈现采收前期价格较高、后期产新量大价格回落趋势(图1)。近5年来,由于产业规模饱和及疫情影响,价格走低趋稳(图2)。此外,随着近年来对枸杞子资源的进一步开发,各地农户均有春季采收嫩芽作茶饮和野菜销售及采食鲜果的情况。枸杞芽成为农户增收的又一途径,收购价格在4~5元/kg。

图1 甘肃省产枸杞子产地不同采收期收购平均价格走势

图2 全国枸杞子市售统货平均价格走势

4 甘肃省枸杞产业优势及发展关键因素分析

4.1 甘肃省枸杞产业发展优势

4.1.1 生长环境优良,适生面积较大

甘肃省地域狭长,自东向西的陇东、陇中黄土高原,河西走廊及以北大面积区域气候干燥、光热充足、温差大、降雨少,河流水资源丰富,环境优良,这些优势使甘肃生产的枸杞子具有生长期长、采摘时间长、病虫害少、适宜生产面积广等特点。

4.1.2 生产技术成熟,品质自古优良

目前,经过近20年的引种栽培,甘肃省枸杞子生产区域已形成了成熟的种苗繁育、田间管理、晾晒加工等技术,具备了配套生产设施。该地区生产枸杞子的品质(色泽、大小、口感、有效成分含量)和储藏等方面在国内外均有较好声誉,已成为枸杞子的优良道地产区。

4.1.3 区位优势明显,产业规模显现

甘肃省既位于野生枸杞属植物的分布多度中心,又位于全国栽培枸杞子生产区域的地理中心,还位于西部交通、信息和物流的必经之地,区位优势明显。独特的区位优势既说明了生产区域的最适性,又进一步显示了产业发展的优势。经过规模化发展,甘肃省枸杞产业已形成了生产技术成熟、产量产值较大、地域特色明显的特点,成为了带动脱贫致富的特色产业。在河西走廊多地及白银市等地已经形成了集约化、规模化枸杞子生产基地。

4.1.4 规划布局初具,政策先行先试

甘肃省发展中医药产业拥有得天独厚的社会基础和政策优势。近年来,在甘肃省内形成了爱中医、信中医、学中医、看中医、推中医的良好氛围。同时,甘肃省为争取获批首个国家中医药产业发展综合试验区,卫生、科技、教育、农业、药监、制造、生态等多部门规划出台了系列发展规划政策,形成了“政、产、学、研、用”的大环境,发展机遇前所未有。

4.1.5 产业发展适时,社会声誉良好

“十四五”期间,我国提出中医药全方位高质量发展的新思路,大力发展枸杞产业恰逢其时。甘肃省枸杞产业是当前乡村振兴、产业兴农的重要支柱特色产业,已在业内具有较高影响力。

4.2 甘肃省枸杞产业发展制约因素

甘肃省枸杞产业发展虽具备较大优势,但在发展过程中也存在一些问题,主要表现:1)枸杞产业发展的根本属性具备生态效益和经济效益最佳复合型的认识还不到位,其关系到产业布局和构建的生命力和创造力;2)各级各类产业政策优势发挥不到位,产业信息更新不及时;3)种子种苗品种混杂、质量参差不齐,本地化优良种质的筛选和推广工作不及时;4)全省枸杞子生产合作社多,但规模小、技术力量缺乏,没有形成合力,田间生产技术规范化不足,技术指导不及时,缺乏标准的认证和统一推广实施;5)种植面积扩张迅速,产品质量参差不齐,质量控制水平和整体品质亟待稳定提升,缺乏主打品牌,田间有产量,产业无产值,生产规模大,价格无话语权,市场有产品,行业无品牌;6)机械化程度低,人力成本过高,生产成本居高不下;7)科学研究集约化系统化目标化低,资源利用不充分,成果转化效果不显著;8)地域广阔,产业优势割据,省内区域间竞争激烈无序,缺乏战略性和统筹性。

4.3 甘肃省枸杞产业发展的政策环境

《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》指出“推进中药材规范化种植养殖。制定中药材主产区种植区域规划。加强道地药材良种繁育基地和规范化种植养殖基地建设”[8]。《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》为助力乡村振兴,明确了西北道地药材产区的主要发展品种、主攻方向和建设目标[9]。国家从多个层面对我国中药材发展提出了明确的发展方向和奋斗目标。

甘肃省根据国家战略要求,也适时对陇药发展出台了相关政策。《甘肃省中医中药产业发展专项行动计划》提出“推进道地药材认证,在白银市、酒泉市建设枸杞标准化核心示范基地。完善道地中药材质量标准体系。建设11个道地药材标准化示范基地”[10]等措施。甘肃省发布了《关于支持陇药产业发展政策措施的通知》[11]、《关于支持陇药大品种大品牌推动龙头企业发展政策措施的通知》[12],从推进中药材规范化生产,推动中药材精深加工,加快培育大品种、大品牌,落实中药材税收优惠政策,提升陇药产业核心竞争力等多个方面对陇药发展提出了思路和措施。“十四五”以来,甘肃省出台了《甘肃省中医药条例》[13],从法律政策层面专门对中药保护及中医药产业发展进行了规定。《甘肃省“十四五”中医药发展规划》也提出“提升中药材标准化种植水平;打造道地药材优势产区,建成集中连片规模化、绿色化、标准化示范基地30个;打造一批中药材规范化绿色生产示范村和产业大县;推进中药精深加工等系列措施”[14]。同时,新版《中药材生产质量管理规范》[15]的颁布,为枸杞产业高质量发展提出了规范要求。从多个层面出台的政策措施可以看出,中药材发展在甘肃省的社会经济发展中占有举足轻重的地位,为已有一定发展基础的枸杞产业带来了巨大的发展前景和利好。

5 “陇杞”产业发展战略与展望

5.1 打造甘肃道地药材“陇杞”品牌

甘肃省简称“陇”,其独特的地域优势、气候特点等是枸杞子生产和产业发展得天独厚的条件。《本草纲目》记载:“古者枸杞、地骨取常山者为上,其他丘陵阪岸者皆可用。后世惟取陕西者良,而又以甘州者为绝品。今陕之兰州、灵州、九原以西枸杞,并是大树,其叶厚根粗。河西及甘州者,其子圆如樱桃,暴干紧小少核,干亦红润甘美,味如葡萄,可作果实,异于他处者。沈存中笔谈亦言:陕西极边生者高丈余,大可作柱。叶长数寸,无刺。根皮如厚朴。则入药大抵以河西者为上也”[16]。可见,今陇中及河西地区自古为枸杞道地产区。《中药志》中记载产自甘肃民勤、张掖,新疆奇台等地的野生枸杞称“甘枸杞”,甘肃产者又称“甘州子”,亦有产地入药传统[17]。综上所述,“陇杞”指在甘肃省黄河沿岸地区及河西走廊种植生产的枸杞子,其以产量大、果实圆润饱满、色泽暗红自然、枸杞多糖等成分含量高,生产过程中绿色管理、病虫害少、采用传统加工工艺等特点著称。

传统名称“宁夏枸杞”出自《中药志》[17],指枸杞子的基原植物,药材名称“西枸杞”,早在宁夏中宁县有大面积栽培,现常被认为是宁夏所出产的枸杞子商品。因此,建议甘肃产枸杞子商品统称“陇杞”以示区别。

5.2 打好“陇杞”产业综合发展“8张牌”

甘肃省要发展好枸杞产业,突出产业特色、优势,增加产业效益,笔者认为要重点从以下8个方面开展工作,打好“陇杞”产业综合发展“8张牌”。第一,道地牌。枸杞子已列为甘肃发展的“十大陇药”品种之一,其规模质量均在国内有一定影响,是甘肃省的道地药材。要从种子种苗源头开始,逐步做好规范化生产的培育、推广和普及工作,全面开展道地药材认证工作,扩大枸杞子道地药材品牌的社会影响力,亟待建立溯源系统。第二,生态(绿色)牌。枸杞产业在西北地区有着特殊的生态产业意义,要从全生态效益方面充分理解和发挥产业生态价值,既要发挥重要的林业生态资源价值,又要注重自身产业的绿色内涵,全面实施枸杞子生态种植,打造真正无污染、无残留、全流程控制的绿色生态产业。第三,标准牌。加强甘肃省枸杞子产业标准的全流程、全方位研究和制定,抢占行业标准制定权,进一步做好国家地理标志保护产品的申报及规范使用。政府应加强生产规范化引领,用高标准保证高品质。第四,科技牌。要做好行业技术攻关和联合开发,加强产业全过程科技支撑和成果转化,让科技充分滋养产业发展,提升产业科技含量和产值。做好枸杞叶、根、苗、果实及生产废渣等资源的基础研究与综合开发利用。第五,文化牌。进一步赋予和发挥枸杞子文化价值,全方位梳理和挖掘其文化内涵,构建枸杞子文化产业体系,多部门联合主导,结合传统文化传承和现代文化创新开展创意遴选和多渠道联合研发。第六,养生牌。要系统挖掘和研究枸杞子传统养生保健价值,充分发挥其养生科学内涵,开发养生保健系列产品,依靠科技牌、绿色牌和文化牌培育枸杞子养生价值新的产值增长点。第七,饮食牌。系统调查和整理各地区民间枸杞子饮食文化中的用法和理论,挖掘其饮食文化内涵,进一步宣传其饮食用法和价值,推广其在民间饮食中使用,拓宽其使用地区和使用领域,进一步拓展消费渠道。第八,认知牌。在开展以上各方面工作的同时,还要继续系统打造全社会、全行业对甘肃产枸杞子的品质认同和品牌认知,不断塑造知名品牌,做好“互联网+”“中医药+”文章,扩大“陇杞”影响力,进一步坚定品质自信。

5.3 “陇杞”产业发展策略

甘肃枸杞产业蓬勃发展的同时,逐渐显露出一些制约其更上一层楼的问题,如生产环节不规范、生产结构单一、本土收购加工企业少、产业链条短、产品多样化加工能力不足、市场营销力度不够、市场价格易受外界因素影响、政府引导力度不足等多方面问题。要进一步构建发展战略体系,打造行业战略联盟,发挥合力优势。鉴于此,笔者提出以下建议。

5.3.1 集约人才和技术优势,切实抓好良种苗木繁育工作,提高精深加工技术水平

政府和企业应联合科研院所、高校等,研究培育枸杞优良品种,加大新品种的推广力度。枸杞产业的发展,良种培育是前提,科技是基础,资金是保障。因此,建立甘肃枸杞良种苗木培育基地并规范化生产是做好扩大枸杞种植规模工作的首要条件。在栽培技术方面,要重点研发机械化生产、病虫害防治、高效施肥等关键技术,及时总结推广新技术,形成与自然环境、枸杞品种相适应的栽培管理技术。在加工方面,研发适应市场需求的精深加工产品,完善加工环节,开发适合枸杞子生产加工的制造机械,提高加工效率。

5.3.2 建立枸杞种植生态大区,建立集中规范化生产模式,开展道地药材认证,制定枸杞子生产全流程标准

应进一步科学分析筛选枸杞的最适生态区,分区域集中建设生产技术一致的规范化生产生态大区,全面开展道地药材认证工作,并在此基础上制定全流程、标准化两步走战略。第一步,参照国际上及我国各级枸杞子质量标准,建立并逐渐完善标准化、规范化枸杞子生产体系,力求在质量、产量及知名度等方面赶上中宁枸杞。第二步,适度借鉴欧美发达国家的质量标准体系,建立健全的、与国际接轨的枸杞子质量标准体系,严格控制农药的种类和使用量,研发综合治理病虫害措施,不断提升枸杞产品品质,生产高标准、无污染的绿色产品。枸杞质量标准化体系应贯穿枸杞全产业链,严格控制各个环节中可能带来的污染与有害残留,特别要对出口国和潜在国际市场有针对性地建立较高的质量标准以适应贸易趋势。

5.3.3 大力促建龙头企业,加大品牌开发,深化宣传力度,丰富枸杞产品体系多样化

当前,创建自己的品牌,树立品牌意识,宣传和推广本土品牌是甘肃枸杞产业发展的重中之重。可以联合甘肃现有知名药食品牌,通过联合、兼并和有偿使用等多种方式,以枸杞加工企业为主导,实现产业一体化经营,创建“陇杞”甘味标志性品牌。企业要与地方和枸杞种植基地农户联合,确保稳定的原料供应;还要与市场联合,找到稳定的销售渠道,减少销售中间环节,提高利润。想要使枸杞产业实现长足发展,必须不断创新,在药食同源的基础上,最大化利用资源,使枸杞产品由简单而廉价的粗加工品转变为精美又附加值高的精深加工品。政府应重点扶持具有研发能力、管理规范、资金充裕、条件成熟的深加工企业,鼓励企业自主研发枸杞新产品,努力打通甘肃枸杞品牌国际化路径。

声明:本文来源于中国现代中药。

标签:

【免责声明】

1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。

2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。

3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。

4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。

5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。

最新文章

百花农品:真药材,平价卖,守护千年药香

在中药材电商市场蓬勃发展的当下,乱象丛生:染色虫草、硫磺枸杞...(1080 )人阅读时间:2025-02-27

破茧重生:民间中医的千年传承亟需政策松绑!

中医,作为中华文明的瑰宝,数千年来以“简、便、验、廉”的特点...(926 )人阅读时间:2025-02-25

理性看待民间中医的作用:传承与困境中的“高手在民间”

中医作为中华文明的瑰宝,其生命力不仅存在于现代医疗体系内,更...(894 )人阅读时间:2025-02-24

让真药材回归百姓家——守护中药生态,百花农品与您同行!

中药,是中国人代代相传的健康密码,承载着“治未病”的智慧与自...(1025 )人阅读时间:2025-02-21

易生虫饮片党参、人参、南沙参、冬虫夏草、当归、独活、白芷、防...

易生虫饮片党参、人参、南沙参、冬虫夏草、当归、独活、白芷、防... 中药材干燥过程中的活性成分变化机制研究现状李玉姗1 邱勋荣1...

中药材干燥过程中的活性成分变化机制研究现状李玉姗1 邱勋荣1... 中药材中常见农药残留及其研究进展任理雪、邓高琼、龙婉君、陈亨...

中药材中常见农药残留及其研究进展任理雪、邓高琼、龙婉君、陈亨... [摘要] 中药材是中医药事业发展的物质基础,其质量优劣直接关...

[摘要] 中药材是中医药事业发展的物质基础,其质量优劣直接关...