近年来,由于中药材及其饮片的需求量大量增加,野生中药资源已无法满足市场需求,大规模人工种植成为解决中药供需缺口的重要途径。目前中药材市场上伪品冒充正品、掺伪、杂质过多、非法染色、非法增重、硫黄熏蒸过度等问题频发,中药材及其饮片质量受种植产地、生长年限、炮制工艺等不完全可控的因素影响,容易导致质量差异。作为特殊的商品,中药的质量影响其交易价格。在中药市场交易过程中,按质论价,逐渐形成了以商品规格为代表的等级划分标准。目前,中药材及其饮片质量等级标准研究仍在探索阶段。而中药材及其饮片质量等级标准对于满足患者治疗需求、合理配置中药资源至关重要,建立科学、合理、可行的中药材及其饮片质量等级标准迫在眉睫。

上海中医药大学王长虹教授团队针对上述中药研究领域问题,就中药材及其饮片质量等级标准相关研究进展进行综述,以期为相关等级标准体系建设提供参考依据。原文已发表于《上海中医药杂志》(2023年57卷01期87-95页)。

王长虹(1964—),药理学博士,研究员,二级教授,中共党员,上海中医药大学讲习教授、博士生导师、博士后合作导师。2013年入选上海市优秀学术带头人计划。主要研究方向为药物代谢动力学与体内过程、中药新制剂与质量控制研究。先后主持国家重点研发计划子课题、重大新药创制专项子课题、国家自然科学基金-新疆联合基金重点项目和面上项目、上海市中药现代化专项、上海市科委基础研究重点项目、上海市科委纳米专项、上海市国内合作计划、上海市教委科研创新重点项目等30余项科研项目。研究成果获教育部自然科学奖一等奖2项、上海市科技进步一等奖1项,新疆维吾尔自治区科技进步二等奖2项,江西省自然科学奖二等奖1项。获得授权专利11项。在国内外权威期刊发表学术论文350余篇,其中SCI期刊收录160余篇。

1 中药材及其饮片质量评价从“规格等级”到“质量等级”的必然性

中药材的商品规格等级划分一直受到国家高度重视,卫生部先后于1959年、1964年和1984年制定了《38种中药材商品规格标准》《54种中药材商品规格标准》《76种中药材商品规格标准》。近年来,为维护药材市场交易秩序,引导中药材合理种植生产,中华中医药学会先后发布200多种常用中药材的商品规格等级标准。药效是中药质量评价的重要指标,但现行药材商品规格等级标准未必能全面准确反映药材的内在品质,如等级高的三七药材中的三七素含量及止血活性不一定较等级低的高。南五味子药材中五味子酯甲的含量与商品规格等级并不相关。为提升我国中药产品质量水平和竞争力,专家学者们致力于将中药质量评价从“规格等级”过渡到“质量等级”。中药质量等级是基于商品规格等级的创新发展,是为了提高临床药效的安全性、稳定性而建立起的规范统一的中药质量评价体系。2.1 以外观性状为指标的中药材及其饮片质量等级标准研究

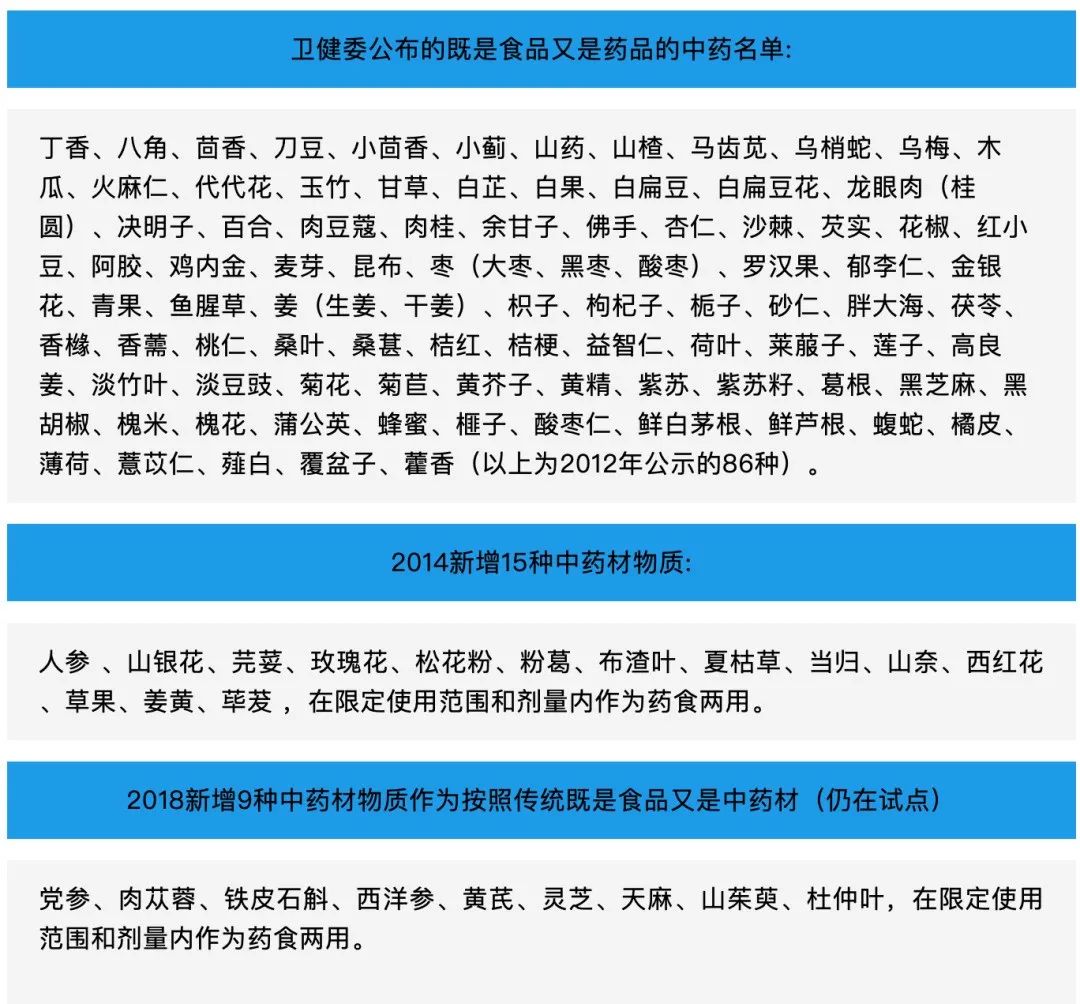

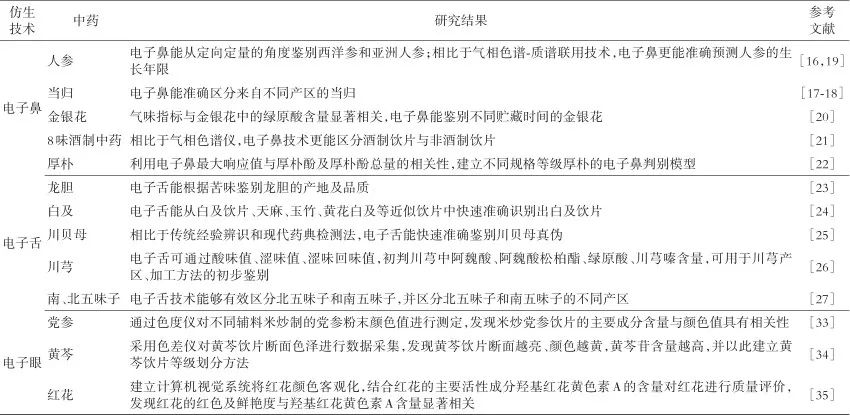

在几千年的中医药临床实践中,古人逐渐形成了以中药材的外观性状为重要因素的药材分级观念,并积累了宝贵的经验。如《范子计然》记载细辛“色白者善”;《本草品汇精要》记载知母“根黄白,脂润者为好”;《本草从新》记载党参“根有实自磐头者真”;《百草镜》记载“党参,黄润者良……有白色者,总以净软壮实味甜者佳”等。中药的传统经验法是依据药材的外观形态(即形、色、气、味),通过感官评价来判断药材的优劣,是中药行业长期实践的经验总结。谢宗万提出“辨状论质”的观点;“辨状论质”依据手摸、眼看、嘴尝、鼻闻等方法快速鉴别中药材真伪优劣,有利于整改中药市场鱼目混珠的乱象,在商品规格等级的建立中具有重要的指导意义。杨丽等根据“辨状论质”理论量化巴戟天的外观性状,结合寡糖类成分的含量分析,发现巴戟天中寡糖类成分含量与木心直径、断面颜色呈负相关,与传统认为的木心越细、断面越紫,其质量越好比较相符。荆文光等将厚朴“皮厚、肉紫、气辛”的外观性状定量化,通过“下气除满”功效相关的药理模型发现小鼠的胃排空作用与该评价的综合指数呈正相关。Delphi法,又称专家调查法,专家按照规定的程序根据自己的知识和经验对样品进行感官评价,最后形成专家集体判断结果,是一种定量与定性相结合的预测、评价方法。Delphi法在感官评价的基础上采用“盲法”评测,将专家评价根据公式进行量化,可有效提高检验结果的可重复性和科学性。鲍倩等基于Delphi法根据专家群体具有一致判定共识的广陈皮气、油室、味、厚度和外表面颜色这5项核心指标,将广陈皮划分为3个等级。王浩等基于Delphi法发现,白术横切面的颜色、质地,断面的颜色、油点数量,以及菊花纹与其商品等级之间呈正相关。目前研究工作中,传统感官评价是中药品质鉴定的重要内容,但其经验性和主观性太强,而仿生技术的应用可将中药的外观性状指标数字化,可为中药质量等级标准研究进一步发展提供科学的数据支撑。气是中药经验评价中一个重要的指标,主要反映中药的挥发性成分,中药材的真伪优劣都会对气味的特质和浓度产生影响。电子鼻由采集装置、传感器以及分析系统构成,具有快速、无损、成本低等优点。近年来,电子鼻技术常应用于中药品种鉴别、产地区分、质量评价、质量控制、炮制品鉴别、等级标准等研究,具体见表1。“五味”是中药药性理论的重要内容,主要通过人工口尝进行评价,但人工口尝往往具有主观性,且可能危害试验者的健康。近年来,学者们多采用电子舌研究中药的真伪优劣,具体见表1。电子舌利用传感器阵列将不同溶液的味道转化成电信号,再对复杂数据进行处理,能够定性、定量分析各种味道指标。电子舌技术可以提供快速鉴别产地的检测方法,为中药市场监督提供了一定的技术支持,有利于规范市场上以次充好的乱象。中药的颜色与其质量密不可分,中药颜色数字化能有效降低人工检测的误差,提高中药质量检测的稳定性和重复性。电子眼可以完全模拟人眼对样品的感知,分析样品的整体颜色。目前研究中,已有多位学者将电子眼技术应用于中药质量等级评价,具体见表1。2.2 以化学成分为指标的中药材及其饮片质量等级标准研究

随着化学分析检测手段的发展,化学成分逐渐成为中药材及饮片质量等级标准的一个重要指标,且化学分析方法具有客观、操作快速、便捷的特点。中药饮片质量常数等级评价方法是基于外观形态与内在指标成分含量,通过数理模型和计算,对饮片质量进行等级评价的综合性方法。其主要根据质量常数、相对质量常数和百分质量常数对饮片进行等级评价,质量常数越大,等级越高。倪凤燕等测定丹参饮片的厚度、质量和丹参酮类、丹酚酸B的含量,计算丹参饮片的相对质量常数,根据百分质量常数将丹参饮片分为3个等级。此方法具有客观、可量化的特点,目前已应用到党参、黄芩、首乌藤等中药饮片的等级评价中。2.2.2 中药指纹图谱及代谢组学在化学成分评价中的应用中药是由多种成分组成的复杂聚集体,单一成分或几个成分难以对中药质量进行综合评价。中药指纹图谱借助波谱、色谱等技术获得光谱或色谱图,可以较为系统地反映药材中化学成分的种类和含量,体现药材中化学成分的相对关系,在中药质量评价中具有不可或缺的作用。化学计量学能对大量的组分信息进行处理、计算和分析。化学计量学中的模式识别能对高维数据实现降维处理,实现对中药准确分类鉴别的目的。指纹图谱多与聚类分析(HCA)、主成分分析(PCA)、偏最小二乘法(PLS-DA)、正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)等模式识别结合,对中药的产地、生长年限、真伪进行鉴别分类,并对中药质量进行评价及等级划分,具体见表2。指纹图谱技术在提取共有峰后只能进行相似度评价,关注的是样本间的相似性,而代谢组学技术能直观显示不同样本的差异性程度以及确定引起组间差异的差异性成分。代谢组学能对中药中小分子代谢产物,如脂类、氨基酸、多肽、核酸、有机酸、维生素、硫醇和碳水化合物等成分进行定性定量研究,可较为全面地评价植物体复杂的代谢过程及其产物。国内外相关工作已经证明代谢组学技术在中药材研究中具有较大的优势,代谢组学多应用于中药材产地鉴别、炮制品鉴别以及质量评价等。刘昌孝等将存在于中药材和中药制品中固有的或加工制备过程中形成的、与中药的功能属性密切相关的化学物质,定义为“中药质量标志物”。质量标志物的研究有利于反映中药治疗疾病的本质特征,建立专属性、针对性的质量评价方法和质量标准。近年来,已有多位学者根据中药质量标志物的确定原则,结合中药自身的特点,将中药质量标志物的概念应用于中药的鉴别、质量评价及质量标准研究。2.3 以生物活性为指标的中药材及其饮片质量等级标准研究

药效是中药质量最直接的体现,仅采用化学成分进行质量评价是不全面的。将生物活性引入中药质量评价体系,可为中药质量等级研究提供临床依据。有系列研究将丹参、赤芍、红花、鸡血藤等中药材及饮片的质量标志物含量与生物活性进行关联分析,并建立Logistic回归模型对中药材及其饮片进行等级划分。中药质量评价指标中采用的“指标成分”或“有效成分”,一般是指在中药中含量较多或具有一定药理作用的化学成分。但有学者认为,这些“指标成分”不能与中药药效的“有效成分”划等号,并提出了中药血清药物化学。近年来,多位学者采用中药血清药物化学方法对葛根、厚朴、厚藤、鬼针草等多味中药的药效物质基础进行探讨,为中药质量评价提供了一定的科学依据。此外,有学者采用细胞膜色谱法模型,动态模拟药物在体内的作用过程,简捷快速地分离出中药复杂体系中的活性成分,并结合中药指纹图谱、一测多评等技术,更加全面地评价中药质量。2.4 多指标综合分析的中药材及其饮片质量等级标准研究

化学检测重点把关药材的“真伪”,生物活性评价重点把关药材的“优劣”。结合临床调剂上的需求,采用综合评价方式对中药质量进行全面分析,选取多项指标或建立综合模型进行质量等级划分更为合理。刘国秀结合化橘红饮片的外观性状和主要有效成分进行分级,然后进行生物学验证,结果显示化橘红等级越高,对肺纤维化大鼠的疗效越明显。戴莹以醇浸出物指标为主、性状指标为辅,对牛膝饮片进行等级评价,再进行生物学验证,结果显示牛膝饮片的治疗效果随等级的降低出现不同程度的降低。刘战通过对赤芍进行表征量化及内在成分含量的测定,建立了赤芍药材及饮片的等级标准,并结合网络药理学以及抗炎、抗凝血等体外实验证明了等级划分的合理性。中药指标成分大多缺乏专属性,且多指标也难以明确其对一种中药的贡献度。性状评价、化学评价、生物活性验证从不同的角度对中药质量进行评价,能够保障中药临床治疗效果,目前此综合评价方法多被应用于中药的质量等级标准研究。建立中药材及其饮片等级标准的最终目的是提高中药的有效性、安全性,而中药的质量对质量标准的高低具有重大影响。我国中药栽种面积逐年增长,中药品质受种植环境、栽培技术、采收时间等影响。此外,近年来由于缺少国家统一颁布的炮制规范,全国各地的炮制规范普遍存在“一药多法”“各地各法”的现象,不仅难以保证饮片质量,同时给中药饮片监管带来了混乱。只有弄清中药材及其饮片质量的影响因素,才可从多角度对中药材及其饮片进行全面的评价,进而建立合理有效的质量等级标准。多基原是中药的一大特点,2020版《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)共收录多基原中药147种。中药的多基原性对于满足快速增长的中药材需求,促进中药资源可持续发展发挥了不容小觑的作用。然而,对大黄、厚朴等不同基原药材进行质量评价,发现不同基原间化学成分含量具有不同程度的差异。范刚等结合2型糖尿病大鼠动物模型发现小檗皮4种基原药材活性存在差异,匙叶小檗、甘肃小檗抗糖尿病活性和抗炎作用最强,刺红珠抗糖尿病作用较强于鲜黄小檗。杨婧怡等采用葡聚糖硫酸钠诱导的小鼠溃疡性结肠炎模型比较不同芍药(白芍、北赤芍和川赤芍)对经方黄芩汤整体药效的影响,结果表明不同基原芍药间疗效存在差异。道地性是中药的又一大特点。《本草纲目》云:“性从地变,质与物迁。”自然条件与药材的质量、疗效的高低密切相关。研究表明,日照、水分和土壤含氮量等环境因子会影响植物次生代谢途径相关基因的表达,从而导致植物次生代谢产物总含量和相对比例的变化,在特定环境胁迫下甚至能促进中药积累特定次生代谢产物。水淹、干旱、紫外辐射及养分缺乏的胁迫能促使祁菊中绿原酸、木犀草素等活性成分的形成。多年生草本如三七、人参,以及灵芝、茯苓等各种真菌对遮光度的要求极高,适合在林下或遮阳棚下种植;而甘草、麻黄等药材生长在阳光充足、干旱的沙地或荒地则品质更优。不同产地粉萆薢、淡豆豉中主要活性成分含量差异与地理位置有明显的对应关系。各产地白芷挥发油组成有一定区别,白芷挥发油组成与种植环境、加工流程等因素关系密切。年降水量、相对湿度等环境因素可能导致不同产地的通关藤中矿物元素含量、傅立叶变换近红外光谱和化学成分含量均存在一定的差异。动植物体生长过程中有机物的代谢及积累对中药质量有一定的影响,中药的生长年限关乎其药效的高低。甘草、人参、重楼、石斛、白芍、黄芪等中药的化学成分含量与其生长年限有明显的相关性。有研究分析不同生长年限霍山石斛活性成分含量及保肝、抗炎、抗肿瘤等药效的差异性,发现不同年限石斛中活性成分含量具有差异,且2年生霍山石斛保肝和抗炎效果最佳,3年生霍山石斛抗肿瘤效果最好。由此可见,中药受基原、产地、生长年限的影响较大,要建立中药材质量等级标准,应对中药进行溯源,实现中药从种植到使用全过程数据采集规范化、标准化,让中药的信息看得见,减少中药市场鱼目混珠的乱象,促进中药行业蓬勃发展。受种植环境、加工、贮藏等因素的影响,中药容易出现重金属超标的质量问题,对人们健康构成了严重的潜在风险。廖婉等用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)技术发现不同产地莪术、姜黄和郁金等姜黄属药材重金属元素含量与药材品种、产地分布有关。不同商品规格药材中重金属元素含量可能存在差异。随着世界各国对中药进口检验标准的提高,重金属超标问题严重影响了中药在国际市场上的信誉和竞争力。近年来,中药农药残留超标现象频发。骆璐测定了182种共1171批次药材的农药残留,发现超标率高达59.01%,甚至检测出8种禁用农药的残留量高出欧盟标准500倍以上。中药农药残留一是由于有机氯类农药生物降解性低、半衰期长,早期大量使用导致土壤中仍有大量的残留;二是由于部分药农并不懂得科学防虫,使用高毒性、高残留的农药导致直接污染。药材中不同部位农药残留量可能不一致,根及根茎类药材中有机氯残留量相对较高,花类药材相对偏低。基于分散固相萃取净化技术(QuEChERS)结合气质联用和液质联用技术,对来自5个主要产区的3种党参中的155种农药残留进行定量分析,共检测到20种农药残留,且23.78%样品中检测出一种或多种农药残留。但基于危害商/危害指数(HQ/HI)的风险评估显示,在党参中检测到的农药残留暴露量远远低于可能构成健康风险的水平。硫熏蒸因成本低、操作简便成为中药材及其饮片常见的贮存方式。硫燃烧时生成的二氧化硫能杀死部分微生物、真菌和虫卵,而且能抑制药材中氧化酶的活性,防止褐变,保持良好的外观形态。另外,硫熏蒸能提高细胞的透水性,加速药材干燥。但硫熏蒸会不可避免地改变中药中的化学成分,其间产生的硫、二氧化硫、亚硫酸盐等有害物质也可能影响到药材的药效及安全性。1995年起《中国药典》中硫熏蒸中药材的数量逐渐减少,2005版《中国药典》中废除了中药硫熏蒸工艺,而后2010版《中国药典》中确定了硫熏蒸中二氧化硫残留的限值。硫熏蒸导致金银花中环烯醚萜类成分水解,可能会引起抗炎等药理作用的改变,但与自然晒干相比,硫熏蒸后金银花的抗氧化性有所提高。硫熏蒸可降低西洋参、甘草的免疫调节作用,而且给正常人带来了肝损伤的隐患。此外,硫熏蒸当归中总有机酸、挥发油和黄酮类化合物的含量有所下降,其水提物对MCF-7细胞系具有较强的毒性作用,且降低了抗血小板聚集等活性。硫熏蒸能使白芷中的香豆素转化成二氢香豆素,在二氧化硫残留量为769 mg/kg时可以降低细胞毒性,但不影响白芷的抗炎活性。中药材及其饮片的微生物污染不仅影响临床用药的有效性,甚至危害患者的健康。药材种植土壤环境、加工过程中净制清洗不彻底等因素都会导致细菌、真菌等微生物残留、滋生。中药材及其饮片总体微生物污染较为严重,尤其是耐热菌和耐胆盐革兰氏阴性菌检出率较高。受多方面影响,中药材及其饮片的污染微生物在不同类别间、同品种内部都呈现出较大的不确定性。根类饮片总体微生物负载更高,且植物药易于霉变,动物药相对较好。中药外源性污染轻则影响中药的药效,重则危害患者的生命健康安全。中药重金属限量、农残限量、二氧化硫残留量限量、微生物限度等问题是探究中药材及其饮片质量等级标准路上的“拦路虎”,科学合理地评价等级间中药外源性污染残留量的差异,有利于提高中药材及其饮片质量等级标准的有效性,增强中药在国际市场的竞争力。在开发快速、高效的检测方法,为建立限量标准提供技术支撑的同时,也应加强中药外源性残留监测并开展相关风险评估研究,以此建立科学的标准,进而提高中药材及其饮片的安全限度。善用毒药,可起沉疴痼疾。毒性药物的使用是中医药的特色,在慢性疾病和重大疾病的救治过程中应用广泛。目前对毒性中药的质量等级标准研究的文献很少,部分毒性中药的有效成分和毒性成分的药效基础尚不明确。现有毒性中药分级依据多来源于历代本草经验及中药古籍,缺乏客观依据,难以统一毒性中药的界定和分级标准。2020版《中国药典》共收录毒性中药83种,并对毒性药材分为有大毒、有毒、有小毒三类,现有毒性中药界定与分级主要采用半数致死量分级法以及多项指标分级法。夏青等发现部分药典中记载的“有毒”“小毒”中药的半数致死量达到了“大毒”的级别。此外,现行的分级方法与药典对毒性中药的界定分级存在差异,根据多项指标分级法,豨莶草的等级应为有毒,与药典不符。毒性中药的有效成分与有毒成分并存,部分毒性中药药理作用尚不明确。构建以“毒价”为指标体系的生物评价模式,结合化学分析手段,形成能够高效反映中药毒性与药效的评价体系, 制定毒性中药的质量等级标准,有利于提高毒性中药用药的安全性。对于毒性成分不是有效成分的情况,则可以毒性成分含量高低作为等级判别标准;而对于既是有毒成分又是有效成分的情况,则应进行综合考虑,建立合理的等级评价体系,开展相关“毒-效”相关性研究显得尤其重要。3.3 “守正创新”的中药材及其饮片质量等级标准建立的思考及建议

中药材及其饮片质量等级标准有利于规范中药材市场上掺假、造假、售假行为,提高临床用药的合理性,对中药现代化、产业化、科学化具有重要作用。采用现代分析技术和生物活性研究能够有效避免传统中药材及其饮片等级划分主观性强、可重复性差的缺点,有利于提高质量等级标准的科学性、有效性。然而,在中药材及其饮片质量等级标准研究的分析中发现,现行的中药质量标准多以外观性状或化学成分为指标,且《中国药典》对指标性成分的含量要求逐渐提高。为了达到《中国药典》的标准, 市场上出现了不少唯成分论的现象,忽视了中药质量与药效的关联性。同时,目前中药药效物质基础研究较为薄弱,仍有很多常用中药的有效成分尚不明确,中药普遍存在的一物多效现象也为中药材及饮片质量等级标准研究带来了复杂性。因此,中药材及其饮片质量等级标准研究的发展趋势应是以外观性状、化学成分、生物活性为中心,从多角度对中药材及其饮片质量进行全面评价并划分等级。根据药材的特性制定相适应的检测项目及标准,如根部入药的药材应着重检测重金属残留;花、叶入药的药材注重农药残留的限量;需微生物发酵或含朱砂等重金属的中药应根据药效研究制定合理的限量标准。因此,应在中医药理论的指导下,关注中药功效成分的“特有性”,融合多学科、多技术从整体动物、器官、细胞、分子水平等不同层次开展药效基础研究,阐明“品质特征-成分-功效”的关系,加强中药内在质量评价。中药材品质的优劣直接关系到中药饮片品质的优劣。优质的中药材是生产优质饮片的前提,但并不完全是仅靠优质药材就能生产出优质的饮片,必需重视炮制工艺和加工条件对饮片质量影响的研究。只有深入研究不同炮制工艺的科学内涵和本质,阐明炮制机理,才能制定出除了外观性状、一般化学指标成分分析以外的、有别于药材的饮片等级评价标准。着力推动中医药创新,积极推动中医药的海外发展,是《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》的重要内容。目前中药产品多以食品、保健品的身份进入国际市场,要获得国际认可,就必须攻破技术壁垒、安全壁垒、绿色壁垒等难关。与国际食品法典委员会的农药残留限量标准比较,我国现行的农药残留标准存在种类少、限量高的问题;中药饮片的微生物限度标准也与《美国药典》《欧洲药典》《日本药局方》存在一定的差距。日本汉方药能在国际中药市场中大获成功离不开其严格的质量标准,其不仅重视生药的质量,对于鉴别和含量测定的要求也普遍高于国内中成药的标准。在制定中药质量等级标准时可借鉴和参考国外植物药标准中的科学理念,如欧盟植物药质量标准指导原则中对药材源头、中间体等全流程多方面的质量控制。但国外植物药的质量标准多以西药标准为参照,不可盲目照搬,应结合中医临床经验,制定符合中医理论和中药特点的质量等级标准。综上所述,中药材及其饮片质量等级标准的制定需立足现状,充分利用现代科学技术,探讨符合临床用药和中医药特点的中药质量评价体系,引导优质优价, 以提高中药材及其饮片质量, 共同促进中医药事业的发展。陈倩萍,谢琦,李文艳,王长虹.中药材及其饮片质量等级标准研究进展与展望[J].上海中医药杂志,2023,57(1):87-95.

CHEN Q P,XIE Q,LI W Y,WANG C H.Research progress and

prospect on quality grade standards of Chinese medicinal materials and TCM

decoction pieces[J].Shanghai J Tradit Chin Med, 2023, 57(1):87-95.

【免责声明】

1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。

2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。

3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。

4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。

5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。

植物生长调节剂在中药材种植方面的应用现状及其对中药材质量和产...

植物生长调节剂在中药材种植方面的应用现状及其对中药材质量和产... 中药材追溯体系建设10年回顾与展望赵润怀1,2*,温川飙1,...

中药材追溯体系建设10年回顾与展望赵润怀1,2*,温川飙1,... 来源:《天然产物研究与开发》2023基于大数据与模式识别技术...

来源:《天然产物研究与开发》2023基于大数据与模式识别技术... 中药材标本是教学、科研、生产的珍贵技术资料,是一个国家、地区...

中药材标本是教学、科研、生产的珍贵技术资料,是一个国家、地区...