大健康背景下药食两用药渣的资源化利用研究实践与策略

时间:2023-08-23人气:作者: 中药材种植养殖专业委员会

曾慧婷1,2,3戴迪1何小群1,2田莹莹1王小青1,2,3虞金宝1,2,3李晶1,3廖卫波1

1. 江西省中医药研究院2. 江西省中药原料质量监测技术服务中心 3. 江西省中药资源保护与开发利用工程研究中心

摘要:近年来,伴随我国人口老龄化进程的加快、慢性疾病的多发以及亚健康群体数量的增加,人们开始寻求符合自然法则的保健康养方式,健康中国已然成为国家战略,大健康产业迎来了发展的黄金期。在此背景下,自古以来引导我国人民追求健康的药食同源理念与物质迎来重大利好的发展机遇,产业规模逐渐壮大,药食两用中药的开发与利用也成为重要研究方向。在现代养生保健与药食两用产品的产业化过程中产生的大量药渣往往因无有效利用途径而废弃,造成资源的巨大浪费,同时加剧了生态环境的压力。该文在药食同源理论的指导下,基于中药资源循环利用策略,分析药食两用中药药渣的理化性质、生物活性等固有共性特征,并结合药食两用中药药渣的资源开发利用现状,提出几点适宜性资源化利用策略和建议,以期能够促进药食两用资源的高值化开发与利用,延伸药食两用中药资源产业链,为大健康产业“赋能”,为“健康中国”助力。

药食两用,指在我国传统中医药学和食疗学中既可药用又可食用的物质,是我国人民在生产实践中基于药食同源理论对药物和食物两者关系的归纳。这里所指的药物和食物源于自然界,并以初生代谢产物和次生代谢产物为物质基础,两者根据所含代谢产物类型及成分比例的差异,而使得性味和功效有所偏重,药食两用物质也因此达到“同工异曲”之妙,所谓“空腹食之为食物,患者食之为药物”。“药从食来、食具药功、药具食性”是药食同源理论的核心思想,在我国人民养生保健、追求健康的道路上发挥了重要作用。

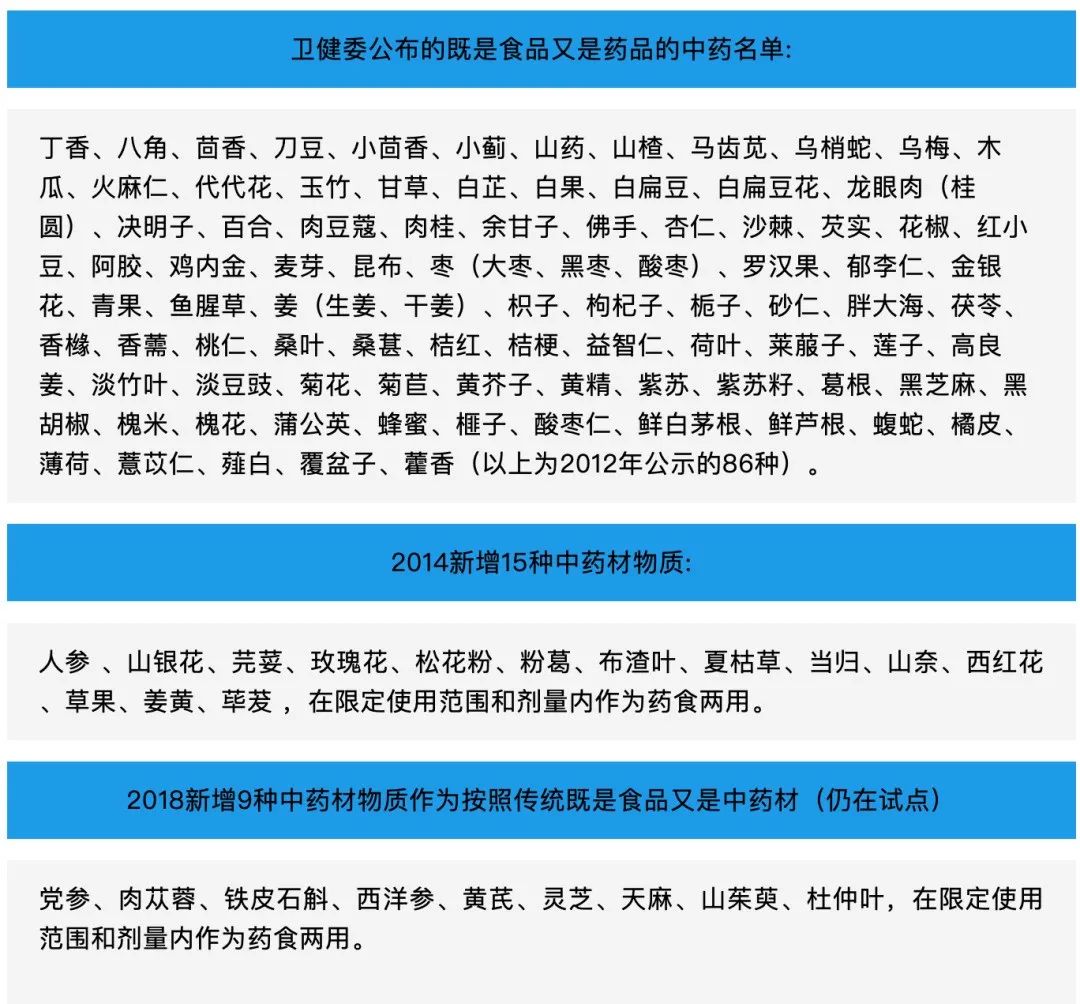

随着我国经济社会的快速发展,健康中国已逐渐上升为国家战略。大健康产品是大健康产业的重要物质基础,在此背景之下,药食两用中药材渐渐成为人们日常保健养生关注的热点,药食两用物质的研究与利用也随之得到不断发展。截至2018年,由国家卫生健康委员会颁布的《既是食品又是药品的品种名单》已增至110种,明确了药食两用物质的范围。2016年以来,国家和地方陆续颁布了促进中医药发展的政策法规文件,强调发挥中医药在大健康产业中的优势,鼓励开发药食两用中药材。基于此背景,在大健康产业以天然药物资源为原料需求的迅猛发展下,药食两用中药材生产及深加工过程产生的药渣等废弃物生物产量巨大而未得到有效利用,造成环境的污染及资源的浪费。本文基于药食同源理论和中药资源循环利用策略,结合药食两用中药药渣的资源开发利用现状,对药食两用药渣的资源化利用提出了几点策略性意见,以期为药食两用植物资源的高值化开发与利用及产业链延伸提供支撑,助力“健康中国”建设。

1 中药生产过程产生的副产物的现状

1.1 中药生产过程产生的废弃物资源储量巨大,现有的处置方式易造成资源浪费、环境污染

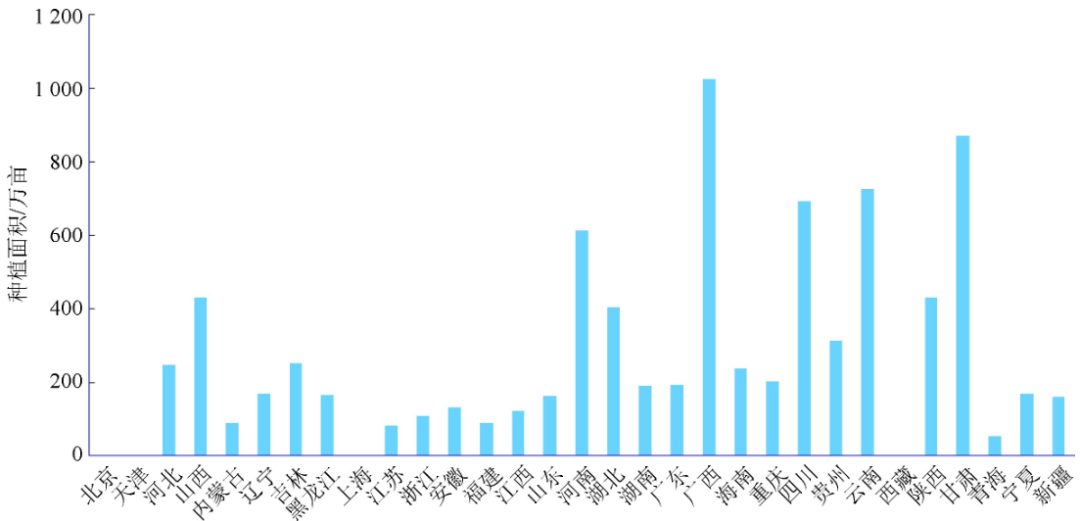

当前,中药产业在我国国民经济和社会发展中具有独特优势和市场前景,中药材是中医药学传承与发展的物质基础。自2011年以来,随着国家多项利好政策的出台,尤其是各地推动落实《中药材保护和发展实施方案》和《中药材产业扶贫行动计划(2017—2020年)》,极大地推动了地方政府发展中药材种植产业的力度,加之受到供给侧结构性改革推进及种植粮作物收益下滑的影响,中药材的种植面积进一步扩张。2017年商务部发布《2017年中药材流通市场分析报告》,预计到2020年我国中药材种植面积将超过6 620万亩(含林地种植面积,1亩≈667 m2),种植品种供应量或将进一步激增。截至2021年12月30 日,中国中药协会中药区划与生产统计专业委员会基于多维度对全国中药材生产情况、各省域中药材生产情况、不同类型中药材的生产情况等进行了统计分析,据不完全统计数据显示 2020年全国中药材种植总面积为8 339.46万亩,部分数据见图1,较商务部预测的数据大幅增加,全国中药材种植面积相比10年前的1 000万亩左右,已经翻了数番。基于此背景每年产生的非药用部位及加工下脚料总量逾亿吨,以中药制药为代表的深加工产业化过程每年产生的药渣高达千万吨,液态废弃物达数亿吨。如此巨量的废弃物及副产物除少量用作堆肥等低值化应用、粗放式处理外,大多未实现资源化利用而堆埋或焚烧,造成资源的浪费和生态环境的严重污染。由此可见,以消耗中药及天然药物资源为特征的中药资源深加工制造业增长强劲、规模庞大,由此产生的药渣等中药废弃物大多呈资源消耗量大、废物排放量大、利用效率和产出效益低等资源特性。

1.2 中药生产过程产生的废弃物富含可利用资源性成分,具有潜在的资源利用价值

中药生产全产业链过程产生的废弃物包括在药材采收过程中产生的巨量非药用部位、产地初加工过程中产生的大量根头、栓皮、木心、果核、果肉、果皮、种皮等下脚料,以及产业深加工过程中产生的废渣、废水、废气等。有研究显示,中药材采收与加工过程中产生的非药用部位、下脚料等副产物大多含有与其药用部位相类似的化学组成和药理活性,据本草古籍记载,部分非药用部位在民间尚有药用历史。近年来,南京中医药大学段金廒团队先后对当归、银杏、苦参、菊、薄荷、丹参、黄芩、地黄、黄葵、大枣、酸枣、苦豆子、大黄、芡、莲、瓜蒌等20余个品种,开展了废弃物的资源化学及转化利用研究。苦参药材在采收加工过程中产生的废弃苦参种子与苦豆子具有高度相似的生物碱类化学成分,通过采用现代分离纯化技术得到以苦参种子为原料而制备的苦参生物碱中间体,已形成规模化生产工艺并产业化推广应用。作者前期致力于丹参茎叶的资源化学研究与资源价值发现,丹参茎叶富含同丹参药材相类似的丹酚酸类成分迷迭香酸和丹酚酸B,且药理研究发现具有明显的活血化瘀作用。此外,通过采用代谢组学、转录组学、蛋白质组学联合中药分析的方法,揭示丹参茎叶多组分具有改善糖尿病肾病可能的作用机制。2016年,丹参茎叶已作为新资源药材收录于《陕西省药材标准》。丹参药材水提药渣中尚含有丰富的具有重要资源价值的丹参酮类成分;其水提醇沉物中含有丰富的水苏糖,具有促进肠道功能等作用,又可作为制药、食品工业中的赋形剂和填充剂的原料;再剩余下的纤维素、木质素等还可诱导产生纤维素酶、转化生产低聚木糖及酵解糖化生产生物醇等,或通过物理转化制成环保材料等,实现了丹参药材生产全产业链的废弃物循环利用。生脉注射液组方为人参、麦冬、五味子3味药,经水提、精制等工艺制成注射剂制剂,在其制备过程中产生的药渣、沉淀物、过滤固形物等废弃物,经分析其中含有丰富的多糖类、纤维素及半纤维素类、木质素类、脂肪酸类等,可用于制备家畜家禽的免疫调节剂、饲料添加剂等。

图1 中药材种植面积统计

1亩≈667 m2。

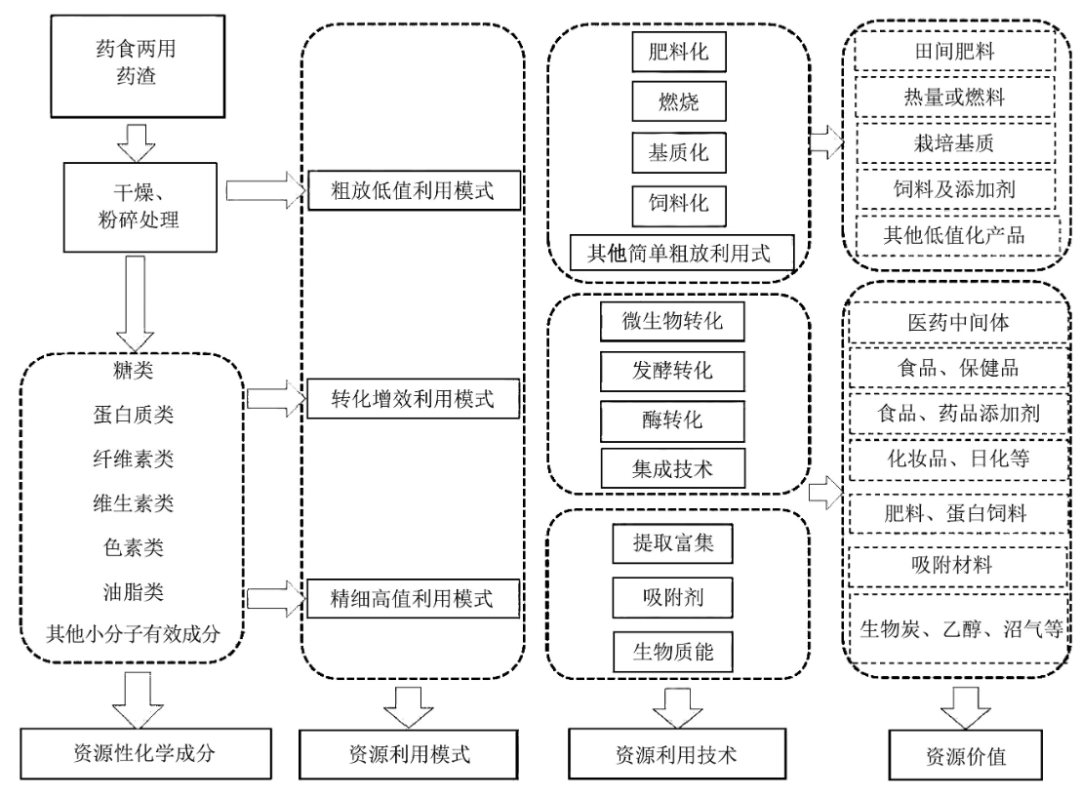

“金山银山就是绿水青山”,如何最大程度地降低中药废弃物对生态环境的影响与破坏,是当前生态领域与中医药行业研究的热点之一。中药资源生产与加工过程所追求的目标是实现有限资源的最大化利用。段金廒提出“三大利用策略”,即传统“非药用部位”多途径利用策略、药材及饮片加工过程废弃物回收利用策略、中药资源深加工过程废弃物回收利用策略;“三类资源化模式”,即粗放低值资源化模式、转化增效资源化模式、精细高值资源化模式,逐步实现物尽其用、变废为宝的生态经济发展模式,为中药资源及其产业化领域的健康可持续发展提供借鉴与引导。

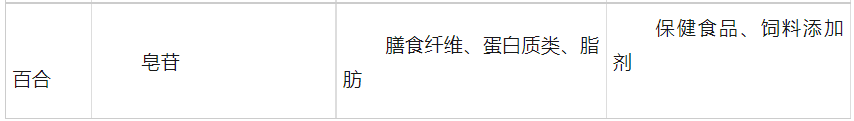

中药药渣是中药材在加工与炮制,生产制造中药提取物、中药制剂、中药配方颗粒及其他资源性产品过程中产生的固体废弃物,其中以中药制剂生产所产生的废渣量最大。据统计,目前每年排放的中药药渣数量已达数千万吨,作者通过在中国知网中输入主题“中药”并含“药渣”进行搜索,得到与中药药渣相关的文献报道497条,将所有检索到的文献进行计量可视化分析,结合中国知网计量可视化分析项下的主题分析和作者主观判断,得到与中药药渣相关的主题分布图(图2)。目前关于中药药渣的研究已逐渐成为热点趋势,根据文献报道主题分布图分析表明,研究人员正陆续开展中药药渣的综合利用,主要集中在化学成分分析、提取工艺、固体发酵、有机肥、生物活性、动物生长性能等方面。

2 药食两用中药药渣的综合利用现状及可行性分析

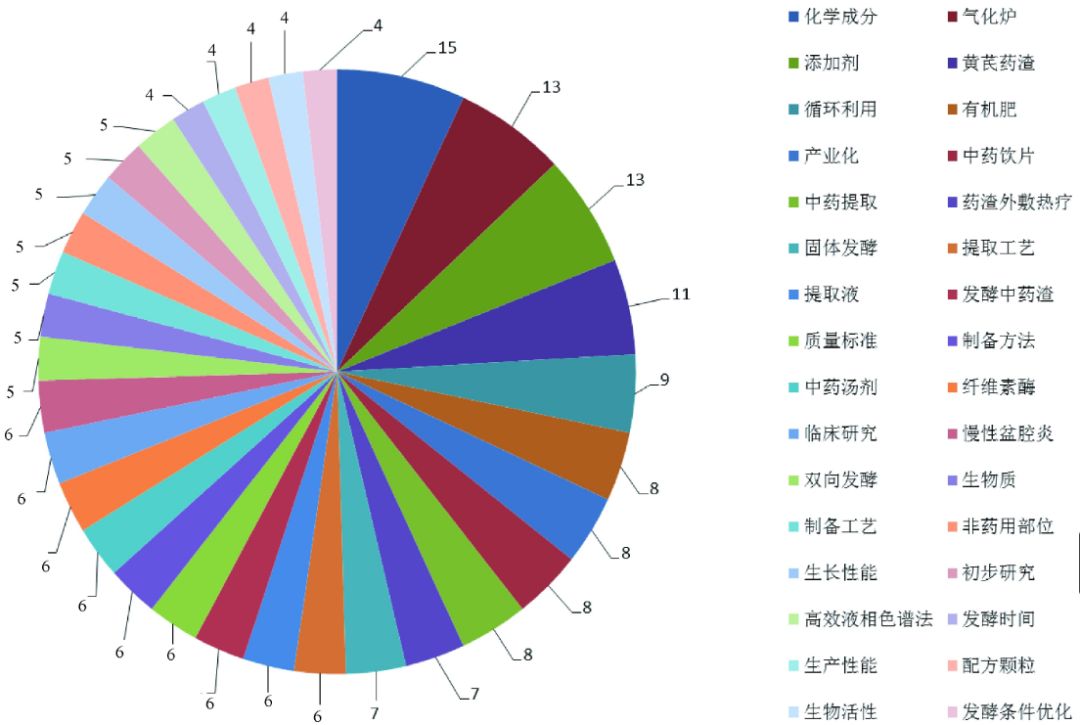

随着“健康中国2030”国家战略提出的“预防为主”理论与中医“治未病”理论,使药食同源中药材品种需求量的进一步扩大。根据中药材天地网取自349个常规中药材的样本数据统计,2017年,药食同源品种发展势头强劲,相关品种需求总量同比增长9.5%(图3),远高于非药食同源品种。随着中药饮片监管力度不断加强,越来越多的中药企业往药食同源类产品转型,应用于外用及内服的食品、保健食品等,进而刺激此类药材销量不断增加。此外,近两年在新型冠状病毒肺炎疫情频发的背景之下,药食同源品种需求量也迎来了新的增长。

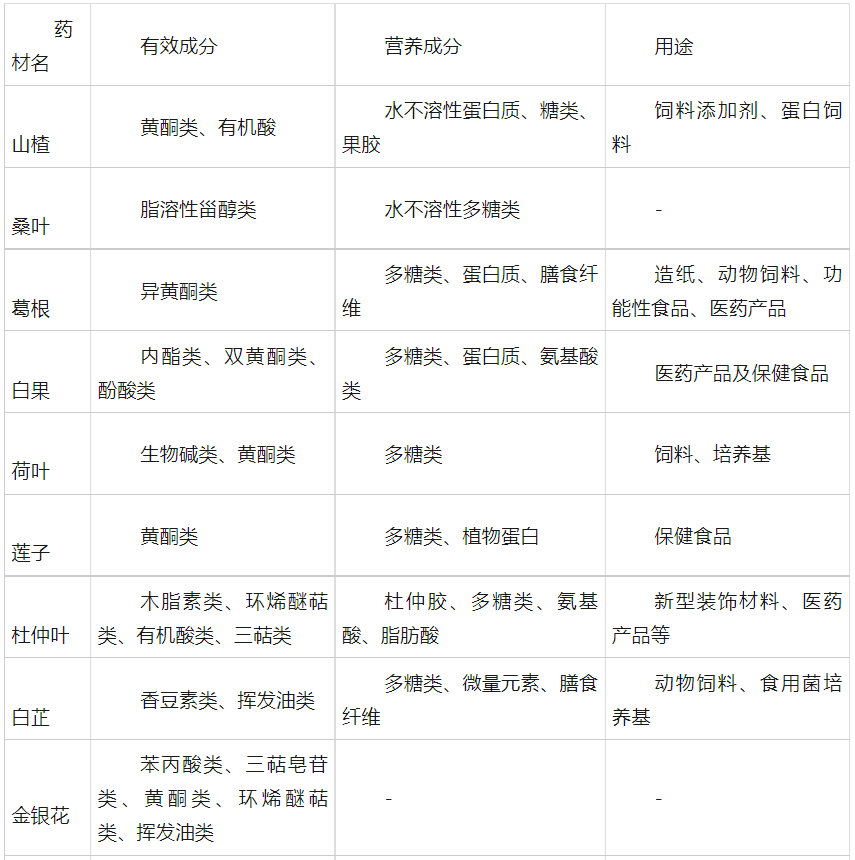

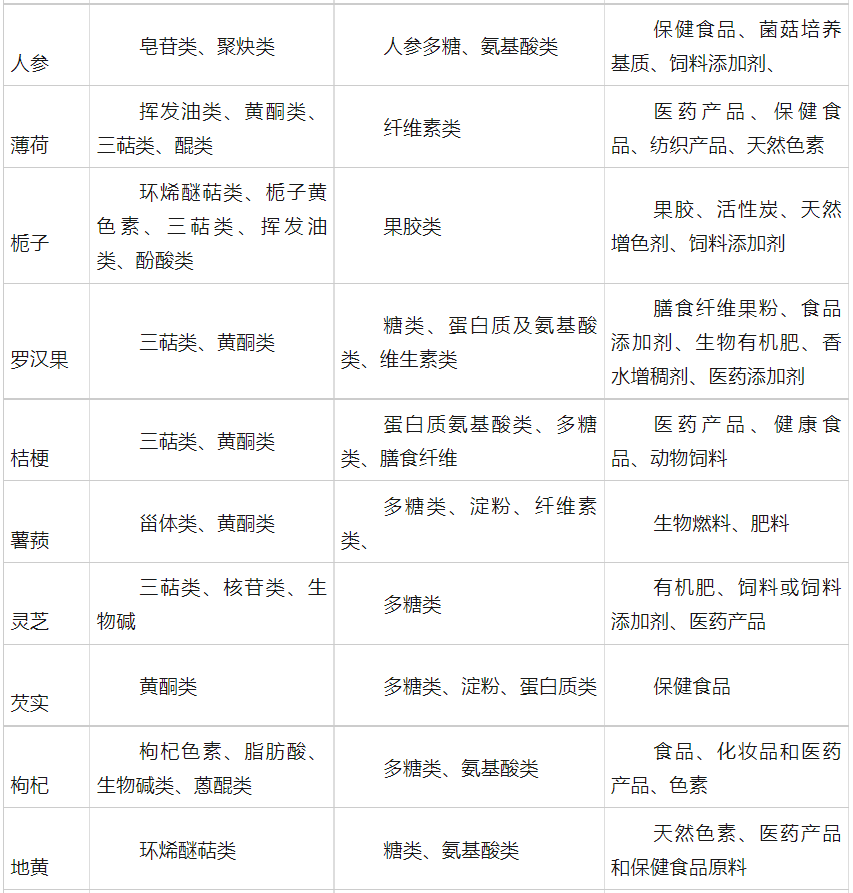

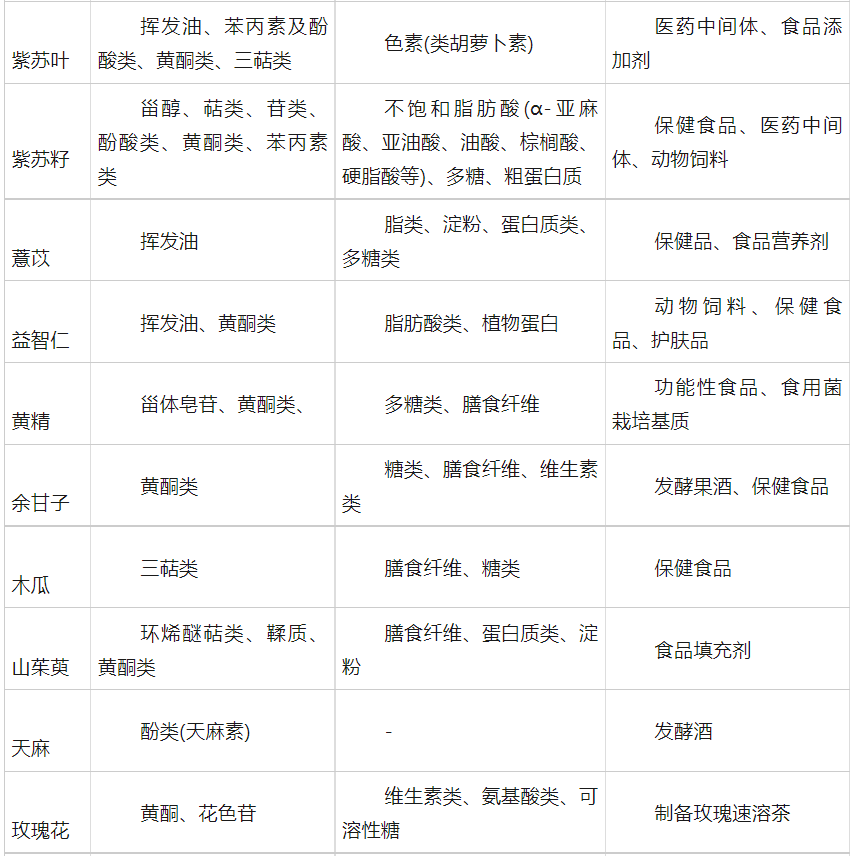

在药食两用中药材深加工过程中产生的药渣,由于受到加工目的、提取方法和工艺条件等因素的限制,对中药有效成分的提取不够完全或彻底,以致药渣中往往残留多种初生代谢产物(营养物质)和次生代谢产物(活性成分)。在目前大力倡导低碳经济和循环经济的背景下,相对于非药食两用中药,药食两用中药药渣的综合利用及应用较多,但目前主要还是以堆肥育苗、燃烧作燃料或热量、作饲料及添加剂、栽培食用菌等粗放低值资源化模式处理,或直接废弃。根据农业农村部发布的《饲料用原料目录》,大多为食料或药食两用来源品种,药食两用中药药渣一般不具有饲食安全风险,主要集中于通过补充营养、促进生长、改善免疫功能等途径保障禽畜健康生长和提高抗病菌能力。通过查阅文献书籍,汇总得到药食两用药渣残留成分及可利用途径(表1)。

表1 药食两用药渣残留成分及其可利用途径

3 药食两用中药渣综合利用的研究实践与策略

3.1 基于粗放低值资源化模式的药食两用中药渣的研究实践与策略

粗放低值资源化模式指药渣等废弃物不经过加工处理或仅简单加工,直接用于肥料、饲料等的简单利用方式。中药渣通常为湿物料,具有高有机质、高湿易腐、通气性好、质量轻等特点,且药渣尤其是药食两用品种的药渣尚残留一定量的蛋白质、糖类、纤维素类、脂肪等有机成分和氮、磷、钾等无机元素,这些物质基础为药食两用中药渣的再利用赋予了良好的资源化潜力,可采取的粗放低值化利用方式有热量燃料、堆肥育苗、栽培基质、饲料及添加剂等(图4)。

图2 基于中国知网计量可视化分析的中药药

图3 2014—2017年药食同源与非药食同源品种需求总量增加率对比

来源于中药材天地网。

3.1.1 田间肥料

堆肥化处理是一种直接高效、环保的有机废弃物处理方式,其终产物为富含稳定有机物的腐殖质,同时还富含氮、磷、钾等有机元素,满足植物营养生长所需,且具有孔隙度、基质容重、pH适宜等特点,相比于工业肥料,不会引起土壤板结、土地养分利用率降低和土质退化等问题。如经醇提后的人参药渣可用于多种生物有机肥,将夏枯草药渣与蚯蚓粪、蛭石按1∶1∶1比例复合成的育苗肥料,可提高白菜出苗率且壮苗指数高。此外,研究表明,在药渣作为有机肥原料时通过选择特异性中药渣,不仅能促进作物生长,而且能显著提高其中有效成分的积累。

3.1.2 热量或燃料

药食两用药渣可作为燃料直接燃烧和混合燃烧,直接燃烧是指将药渣原料或制成燃料颗粒直接放于生物质锅炉中燃烧,这种燃烧方式往往效率较低。混合燃烧是指将药渣与燃煤进行混合后再燃烧,或通过设置独立的给料生产线,经机械或气动式给料而将药渣燃烧,此燃烧方式效率较高,但相对成本也较大。

3.1.3 栽培基质

食用菌类常用的栽培基质为稻草、麦秸、木屑、玉米芯等,药食两用中药渣中通常富含适合菌菇类生长的营养成分,对栽培基质的配比进行优化,可作为菌类栽培的优质培养料。野葛及粉葛在我国大部分地区均有分布,且产量巨大,在以葛根为原料的中成药生产与深加工过程中产生的葛根渣,以及以粉葛为原料提取葛粉的过程中废弃的葛根渣产量达数万吨,目前市场上有利用葛根渣替代传统木屑,用于栽培平菇、香菇、猴头菇等,能够提高菌丝生长速度、缩短栽培周期,降低投入成本,且产品营养成分高,该实践既减少了林木类原料的使用,又促进了药食两用葛根渣的高效资源利用。黄精为药食同源大宗药材,其精深加工保健食品在东南亚及日本、韩国等市场均具有较大占有率,为近年来中药材种植热门品种之一,通过以黄精浸渣为主料(60%以上)栽培食用菌,可健康地消化利用黄精渣,且带来较大的经济效益。多项研究实践发现,以药食两用药渣为基质所栽培的菌类相比其他通用基质所栽培的食用菌具有生长状态良好、产量高、营养成分优等特点。

图4 药食两用药渣资源化利用策略与途径

3.1.4 饲料及添加剂

2019年7月,农业农村部印发第194号公告,规定“自2020年1月1日起,退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种;自2020年7月1日起,饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料”,这标志着“无抗时代”的到来。根据农业部发布的2016年完整版《饲料原料目录》,其中收录的“其他可饲用天然植物”,大多数为药食两用的植物类中药品种,且以补益类(人参、百合、黄精、枸杞子、当归、黄芪、党参等)和健脾消食类(山楂、橘皮、山药、木瓜等)为主。药食同源的内涵包括来源同源、成分同源和理论同源,药食同源天然植物大多富含饲料性营养活性物质,即饲料加工过程中以及在动物体内消化代谢过程产生的营养物质,如抗氧化物质、抗微生物物质、类胡萝卜素、寡糖、脂肪酸、有机酸、色素、酶、风味物质、磷脂质、多酚等。

随着人们对药食两用中药材以及绿色养殖产品需求量的增加,药食两用中药渣以来源天然、疗效确切、资源储量大的优势特点成为绿色功能性饲用产品原料的重要来源。该类资源的利用主要集中于通过平衡喂饲动物的营养、促进消化吸收、促生长和增强非特异性免疫等途径保障禽畜营养健康和提高其抵抗致病菌的能力,进而提高养殖产品产量和保障人们食用安全。有报道通过以熟地黄、山楂、甘草、陈皮等药食两用药渣组合发酵用于饲喂仔猪,在一定程度上可提高仔猪的养分消化率和生长。江西宋氏葛业集团将提取粉葛后的葛根渣用于肉鸡和蛋鸡养殖,发现能够改善生产性能、肉和蛋品质,提高血清抗氧化性能,值得进一步推广应用。中药双黄连生产过程产生的黄芪药渣,经植物乳杆菌发酵而制成的饲料添加剂用于饲喂仔猪,能有效降低仔猪的腹泻率,促进仔猪增重,调节肠道微生物菌群,并有助于提高仔猪免疫力。

3.2 基于转化增效资源化模式的药食两用中药渣的研究实践与策略

转化增效资源化模式指针对具有一定资源化潜力的中药废弃物如药食两用药渣等,经过适当的加工处理如提取富集、生物转化、发酵转化等技术提升资源性物质的利用效率,充分挖掘药食两用药渣的资源化潜力,以获得高附加值产品,如蛋白饲料、有机肥料、生物能源等。该模式资源化利用过程涉及多领域多学科交叉、多技术集成等,是实现药食两用药渣转化增效和资源高效利用的重要途径。

3.2.1 微生物转化

微生物转化是通过利用微生物所产生的酶对外源性中药渣进行结构修饰的转化过程。首先,需选择合适的微生物菌种,微生物一方面利用药食两用药渣中残留的糖类、蛋白质类等营养成分进行生长、代谢和繁殖,同时在代谢过程中产生的酶系可以促使将药渣中组织细胞破裂,有助于资源性化学成分的溶出回收,或通过转化过程的氧化还原、水解、转移等多种化学反应,获得新的高活性、低毒性的天然有效成分。八角是生活中常见的药食同源中药材,通过利用沙门菌B31转化八角工业提取的残渣以获得莽草酸,为莽草酸的获取提供了新途径,为八角渣的资源化利用提供了技术支撑。此外,利用微生物转化技术,将药食两用药渣中的纤维素、半纤维素、木质素等转化为小分子物质,提高蛋白质和氨基酸含量,同时利于活性成分释放,易于被吸收利用,促进了药食两用药渣的优质蛋白饲料化。因此,基于微生物转化策略,能有效提升药食两用药渣中资源性物质的利用效率及价值,延伸资源经济产业链。

3.2.2 发酵转化

中药发酵技术在我国具有悠久的应用历史,是传统中药加工炮制的重要方法,如神曲、淡豆豉、半夏曲等。以药食两用药渣为发酵基质,生物菌种为生物转化的催化剂,药渣中的成分和生物菌双向发酵,改变原有的化学成分结构和功能,达到提高化合物活性、降低毒性及获得新化合物的效果。瓜蒌、丹参、甘草、厚朴4味中药药渣经米曲霉固态发酵后可促进功能性成分的释放,提高药渣利用率,使之产生更强的抗氧化、抑菌等生物活性。实验以葛根渣为原料,保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌1∶1混合为发酵菌种,制备得到葛根膳食纤维,并进一步开发出葛根渣膳食纤维酥性饼干。

3.2.3 酶转化

与药渣的微生物转化和发酵转化过程相似,微生物通过利用在生长代谢过程中产生的丰富酶系对药食两用药渣中残留的营养物质或活性成分进行生物转化。人参经提取后产生的人参药渣中残留了的大量人参皂苷活性成分,利用灵芝菌对人参药渣进行发酵30 d后发现,药渣中人参皂苷Rg1、Rd、CK等具有重要生物活性的成分含量显著增加,尤其是人参皂苷Rd。因此,通过酶转化技术对资源价值高的药食两用药渣进行生物转化,可充分挖掘和利用其残留的有效成分,提升药渣的潜在附加值。

3.3 基于精细高值资源化模式的药食两用中药渣的研究实践与策略

精细高值资源化模式指基于提取富集、糖化处理等方法和技术,从药渣等废弃物中获得具有较高利用价值或潜在利用价值的资源性化学成分,进一步实现在医药中间体、保健产品、化工产品、香精香料等各类产品的精细高值化利用,并实现产业化。

3.3.1 有效成分再次提取与富集

水提法是符合中医药应用的传统提取方法,也是最常用的方法,但对水溶性较差的成分提取效率较低。采用其他溶媒或经过多功能提取罐提取的药食两用药材,受到提取工艺、设备管理等因素的制约,其残渣中仍含有丰富的活性成分。近年来关于药食两用中药渣的研究很多,从甘草药渣中提取并分离出10个黄酮类化合物;黄芪药渣中含有较多的黄芪多糖;中药工业中对大枣和酸枣仁的深加工,主要以水或低醇度醇类等极性较大的溶剂为提取溶媒,以获得糖类、黄酮类、核苷类成分,大枣药渣中尚残留了大量具有抗肿瘤、抗炎、保肝等药理活性的游离三萜类成分,以及纤维素、植物蛋白、色素类资源性成分,酸枣仁药渣中富含有低极性脂肪油类、糖类、水不溶性植物蛋白等成分;采用超声辅助法提取皱皮木瓜果皮渣中齐墩果酸、熊果酸,并确定其最佳提取工艺,为扩大皱皮木瓜产品的开发利用及产业链延伸提供科学支撑。香辛料类药食两用物质如肉桂、丁香、八角等产生的废渣可通过再提取富集直接使用或制成香脂、酊剂或食品矫味剂等;玫瑰花、槐花、当归提取后产物通常具有酪氨酸酶抑制活性可用于开发美白化妆品。提取废弃药食两用药渣中的活性物质是对药渣进行精细高值化利用最直接的途径,经再提取的成分具有同等的生物活性和药用价值,通过对富集得到的各类资源性物质进行系统的资源价值挖掘,有针对性地开发成精细高值化产品,是推动药食同源大健康产业由物质消耗向高产值转变、延伸资源产业链的重要策略。

3.3.2 吸附剂

吸附法是当前简单经济有效的水质净化技术之一,集中排放且产量大的药食两用药渣中含有大量的纤维素、木质素等高分子物质,可通过物理高温或化学改性法制备絮凝剂或活性炭,用于废水废气的处理,达到以废治废的目的。有研究通过以黄芪提取后的残渣用于合成纳米级颗粒复合材料,该种材料可以有效吸附污水中的六价铬,是一种吸附效果良好的污水处理剂。罗汉果渣具有比表面积大、孔隙多和表面活性物质丰富的优点,经氢氧化钠改性后,对工业染料亚甲蓝具有良好的吸附效果,脱色率可达97.12%。

3.3.3 生物质能

生物质能被称为“绿色煤炭”,通过发酵、热化学等方式转化为气态、液态或固态储存,具有资源分布广、清洁可再生、环保低污染等特点。药食两用药渣富含纤维素、木质素及微量元素等成分,可作为一种优质的生物质,利用气化、催化裂解等技术转化为新的清洁能源用于工业生产,实现节能降耗,如废弃的瓜蒌果瓤以及过剩的果皮,可经高温裂解生成生物炭。药食两用药渣还可通过微生物厌氧发酵将其中富含的淀粉、多糖类成分转化为乙醇、沼气等生物质能源或肥料资源,有学者以人参等药渣混合物为发酵原料进行厌氧发酵,日产沼气量高达8.38 L。

4 总结与展望

大健康背景下民众日常保健意识正逐步增强,消费者愈趋于年轻化,加上近两年疫情时期,中药材需求结构已发生重大变化,近十年来,药食两用品种贡献了中药材80.06%的需求增长。资源是人类社会可持续发展的重要物质基础,在大力倡导低碳、循环经济的背景下,大健康产业快速发展所带来的资源循环利用问题是研究者们所面对的长期课题,药食同源的安全性和补益性使其药渣的绿色综合利用具有巨大潜在价值与深入开发的市场潜力。

同时,毋庸置疑,药食两用药渣的综合、高效、循环利用亦是一项复杂且艰巨的任务,大健康产品深加工形成的废弃物,其来源和成分往往复杂,在深加工过程投入的有毒害试剂等易在药渣中残留。此外,中药资源领域限于自身复杂性及政策法规等约束,在与中药农业、中药工业两大产业的融合度上仍存在一定局限性。本文在此建议①需加强对药食两用药渣深入的基础研究,基于古代本草及医籍记载,遵循中医中药理论,明晰药渣中活性物质基础、作用机制,挖掘可利用潜在价值。可以通过建立药食两用药渣的分类标准,形成可操作的技术,依据中药资源化学理论基础与资源循环利用策略,系统而科学有效地提升药食两用药渣资源利用价值。②大健康产业走绿色可持续发展道路离不开政策保障与引导,在基础研究与转化应用的基础上,从政策保障层面拓宽药食两用药渣的资源化利用途径,进一步有效提升中医药大健康产业的综合效益。因此,需在中医药理论的指导下,基于药食同源思想,构建“政-产-学-研-用”合作模式,进而为药食同源产业链长足发展提供技术支撑,助力“健康中国”建设。

标签:

【免责声明】

1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。

2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。

3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。

4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。

5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。

最新文章

百花农品:真药材,平价卖,守护千年药香

在中药材电商市场蓬勃发展的当下,乱象丛生:染色虫草、硫磺枸杞...(1080 )人阅读时间:2025-02-27

破茧重生:民间中医的千年传承亟需政策松绑!

中医,作为中华文明的瑰宝,数千年来以“简、便、验、廉”的特点...(926 )人阅读时间:2025-02-25

理性看待民间中医的作用:传承与困境中的“高手在民间”

中医作为中华文明的瑰宝,其生命力不仅存在于现代医疗体系内,更...(894 )人阅读时间:2025-02-24

让真药材回归百姓家——守护中药生态,百花农品与您同行!

中药,是中国人代代相传的健康密码,承载着“治未病”的智慧与自...(1025 )人阅读时间:2025-02-21

来源:《沈阳药科大学学报》2023黄芪药食同源现状分析宋沁洁...

来源:《沈阳药科大学学报》2023黄芪药食同源现状分析宋沁洁...

来源:《新农业》2022,(18),35-36林下中药材生态...

来源:《新农业》2022,(18),35-36林下中药材生态... 四川中药材产业发展现状及建议罗俊 刘宇 刘波 郭佳 叶江红 ...

四川中药材产业发展现状及建议罗俊 刘宇 刘波 郭佳 叶江红 ...