我国水生药用动物资源调查与产业发展策略探讨

时间:2023-07-25人气:作者: 中药材种植养殖专业委员会

戴仕林,李秋娟,石遵睿,张琳,段金廒,吴啟南*

南京中医药大学 药学院/江苏省中药资源产业化过程协同创新中心/中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程研究中心,江苏 南京 210023

[摘要] 在第四次全国中药资源普查药用动物专项调研基础上,针对具有多样性的水体生态环境及种类丰富的水生药用动物资源,结合现代生物学技术与传统调查方法,开展了水生药用动物野生资源和养殖资源调查,为水生药用动物资源普查技术规范的制定和完善提供参考。针对我国水生药用动物养殖过程中存在的种质退化、饲料供应短缺、养殖环境污染等问题及形成原因进行分析,提出以野生资源保护为基础、水生药用动物研究为核心、生态化养殖为方向的产业可持续发展策略。

作为传统中医药学的重要组成部分,动物类中药有着悠久的应用历史,因其具有疗效好、活性强、应用广、潜力大的特点,越来越受到国内外学者的关注。水生药用动物是指生活史的全部或大部分时间生活在水体环境中的药用动物,包括内陆淡水药用动物和海洋药用动物[1]。《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)2020年版收载动物类药材51种,其中水生动物类药材14种,来源于39种水生药用动物[2]。除用于中医临床外,水生动物类药材也是中成药生产的重要原料,如芪蛭胶囊和清开灵注射液中使用的水蛭、珍珠等[3-4]。

我国药用动物资源调查和研究始于20世纪60年代,在全国中草药运动的基础上,由中国中医科学院、长春中医药大学、重庆市中药研究院等10余家单位经过多年调研和整理,编写出版了《中国药用动物志》,为药用动物资源的保护和利用打下坚实基础[5]。距第三次全国中药资源普查已有30 多年,国内的中药材野生资源、种养殖产区及市场供求等情况均发生巨大变化[6]。为摸清中药资源家底、加强中药资源监管和信息网络建设、保证资源的可持续利用,国家行业主管部门于2011 年组织并开展了第四次全国中药资源普查工作[7]。为全面摸清药用动物资源状况,在江苏省中药资源普查中设立药用动物资源普查专项,探索药用动物资源普查技术和方法。在完成江苏省药用动物资源普查基础上,本课题组又承担了全国药用动物资源普查-水生药用动物资源专项调查。

本文根据全国药用动物资源普查的总体要求,在传统动物药资源调查的基础上,结合现代生物技术,探索水生药用动物资源调查的技术和方法,保证调查工作的质量,为后续水生药用动物资源保护和利用提供科学支撑。

1 我国水资源概况

作为海洋大国,我国拥有渤海、黄海、东海及南海,自北向南呈弧状分布,跨温带、亚热带和热带,海域总面积约470 万km2,海岸线总长3.2 万km2[8]。大陆地域宽广,地形、气候差异大,形成了松花江、辽河、海河、黄河、淮河、长江及珠江七大水系,流域面积为437.29万km2[9]。另外,湖泊、湿地资源分布广阔,形成了以东部平原、蒙新高原、云贵高原、青藏高原及东北平原与山区的五大湖区,总湖泊流域面积约为9.1万km2[10],丰富的海洋和内陆水资源为水生药用动物的生长和繁衍提供了必要条件。

2 水生药用动物资源调查

伴随着社会经济发展和城市化进程,工业及城市生活污水排放,化肥、农药的广泛使用造成近海及内陆水环境污染,水生动物赖以生存的栖息地环境遭到破坏,野生种群数量减少,严重影响了水生药用动物资源供给[10-11]。

本次调查对沿海、江河、湖泊等水域中水生药用动物资源的种类、数量分布、栖息地环境、种群结构、受威胁现状(如水环境污染、栖息地破坏、滥捕等)等进行调查和记录,掌握水生药用动物资源现状;分析在社会经济发展和生态环境变化的背景下水生药用动物资源的变化规律,为其栖息地筛选和野生资源保护提供科学依据。

3 调查技术和方法

3.1 文献整理与挖掘

查阅历代本草著作,梳理和总结水生动物类中药的应用历史和变革情况,对现代药用动物专著及相关文献中记载的水生药用动物种类、资源分布等情况进行整理,为野外调查方案的制定和工作开展提供了参考。

3.2 水生药用动物野生资源调查

野生资源调查是中药资源调查的重要方式之一,是资源学理论必要的实践手段[12]。根据水生药用动物栖息地生态的特殊性、种类和分布的空间差异性,采取不同方法开展水生药用动物野生资源调查。

3.2.1 捕捞法

捕捞法主要适用于药用鱼类资源的调查。通过文献梳理和统计,药用鱼类在水生药用动物资源种类的占比超过40%且生活习性多样,在水环境中处于多个生态位。因此,在调查时需针对不同的调查对象及生活习性,选择合适的调查时间;参考历史数据和水文条件,合理设置样点并分析附近水域的生态环境,选择合适的捕捞工具进行调查,记录种类、数量等信息。鲢鱼、鳙鱼等生活在水体中上层鱼种可采用拉网捕捞法;鲤鱼、鳊鱼等生活在水体底层鱼类宜采用卡钩捕捞法[13]。捕捞法对禁止捕捞天然渔业资源的水域不适用。

3.2.2 底质采样法

底质采样法常用于底栖类药用动物资源的调查。底栖动物指生活史的全部或大部分时间聚集在水体底部的水生动物群,是水生药用动物资源的重要组成部分,常见的底栖动物包括软体动物、环节动物等,如三角帆蚌、珍珠贝、田螺、水蛭等。调查前需对调查水域进行全面了解,包括面积、深度、底质等,根据生境选择具有代表性的样点与合适的采样器具。对于螺、蚌等大型底栖动物,可以选择三角拖网进行采集;水蛭等底埋型动物由于身体能够伸缩并钻入底泥生活,需采用彼得生采集器采取底质样品,经淘洗、编号分装后带回室内进行鉴定、统计和分析。对于小型底栖生物,亦可采用扰动较小的多管采样器,又被称为采芯样法,从取样器中采芯样,进行记录分析[13-14]。

3.2.3 地笼捕捞法

地笼捕捞法适用于节肢类药用动物(如虾、蟹等自由移动的底栖动物)调查。根据水文条件、种群密度等背景信息或预实验结果,确定作业时间、地笼规格和投放数量并制定实施方案。根据方案要求按时回收地笼,对水生药用动物种类进行统计鉴定[15]。

3.2.4 环境DNA条形码(eDNA metabarcoding)技术

环境DNA于20世纪80年代被提出,最早用于环境样品(水样、沉积物、土壤等)中微生物DNA的提取[16]。环境中动物脱落的细胞或排泄过程中脱落的皮肤、尿液及粪便均能作为环境DNA 的来源,用以证明物种在环境中的存在[17]。由于动物的皮毛、排泄物、黏液、细胞组织等可以在环境中存留一段时间,因此可以通过eDNA metabarcoding 进行遗传检测来确定物种[18]。eDNA metabarcoding技术是在DNA条形码技术的基础上演化而来,用于监测环境中的不同生物[19]。DNA 条形码技术已被成功用于中药基原鉴定,其中基于线粒体细胞色素C氧化酶Ⅰ亚基(COⅠ)序列的DNA条形码技术被《中国药典》2020年版收录,用于蕲蛇等动物药材的鉴定[2]。

3.3 水生药用动物养殖资源调查

我国水生药用动物驯化养殖的历史悠久,通过人工养殖提高了动物药材的产量,解决了供需矛盾。例如,龟板、鳖甲、珍珠等品种的养殖规模已经能够满足中医临床需求。通过养殖资源调查,对水生药用动物的养殖品种、规模、技术及养殖过程中存在的问题等进行整理和总结,为水生药用动物资源区划及规范化生产提供参考。

3.3.1 基于互联环境的养殖资源调查

随着互联网、大数据、云平台为代表的信息技术的发展,以及5G 技术的成熟和普及,企业网站、微信公众号、直播平台已渗透到各行各业,填补了行业间的信息洼地,成为地方政府部门、养殖企业和养殖户新的宣传窗口。通过平台与养殖行业的参与者、管理者进行交流,获取区域内水生药用动物养殖的品种、历史、规模及产量等方面的信息,为实地走访提供参考。

3.3.2 实地走访调查

在网络信息调查的基础上,针对养殖过程中存在的问题,深入到某一地区或某一种药用动物养殖场开展深入调查,详细记录药用动物养殖的品种、生物学特性、生长环境等信息,在验证网络信息准确性的同时,获取栖息地环境、病害等信息。将有条件的养殖企业纳入中药材生产统计平台,对养殖情况开展持续跟踪。

4 调查结果

4.1 文献调查

4.1.1 水生动物药的本草考证

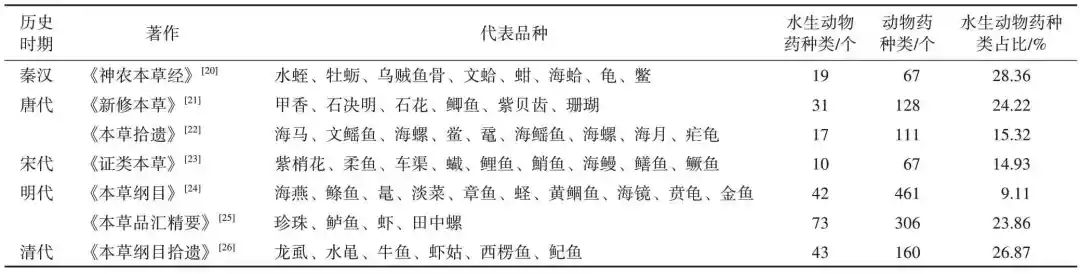

通过对《神农本草经》《证类本草》《本草纲目》等7 部本草著作中收载的动物类中药考证和分析,共梳理出珍珠、牡蛎、水蛭、田螺、文蛤等水生动物药158种(表1)。

表1 不同历史时期本草著作中记载水生动物药种类

4.1.2 水生药用动物资源及分布状况

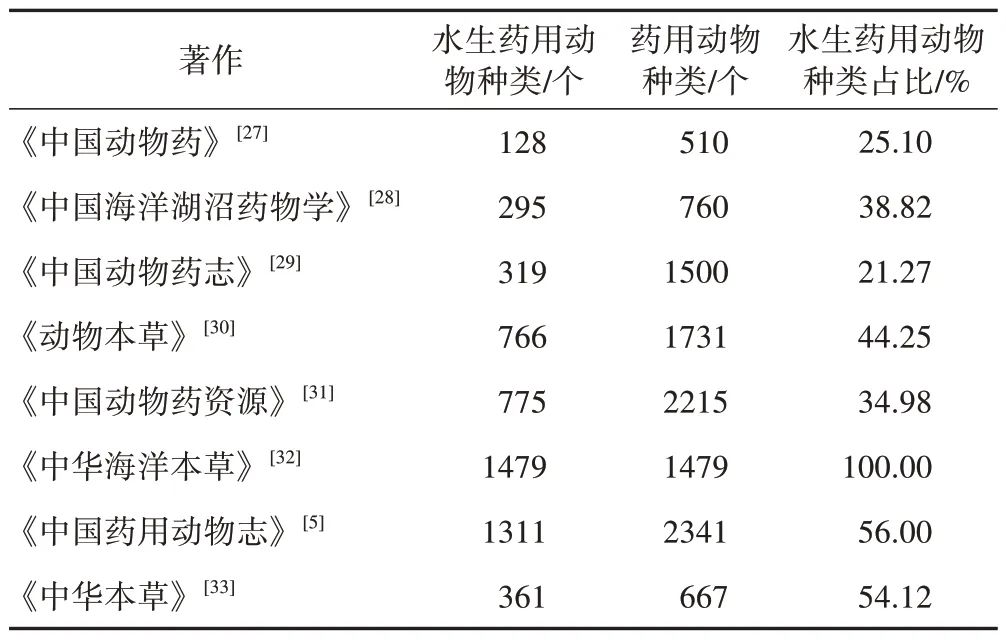

在对7 本现代动物药专著及《中华本草》中水生药用动物种类进行整理后发现,随着动物药的研究范围由陆地逐步向海洋延伸,水生药用动物种类明显增加(表2)。据统计,2019 年有49 个来自海洋生物的活性物质或衍生物被批准上市或进入临床试验阶段,其中38个来自海洋动物。

表2 现代文献中记载的水生药用动物种类

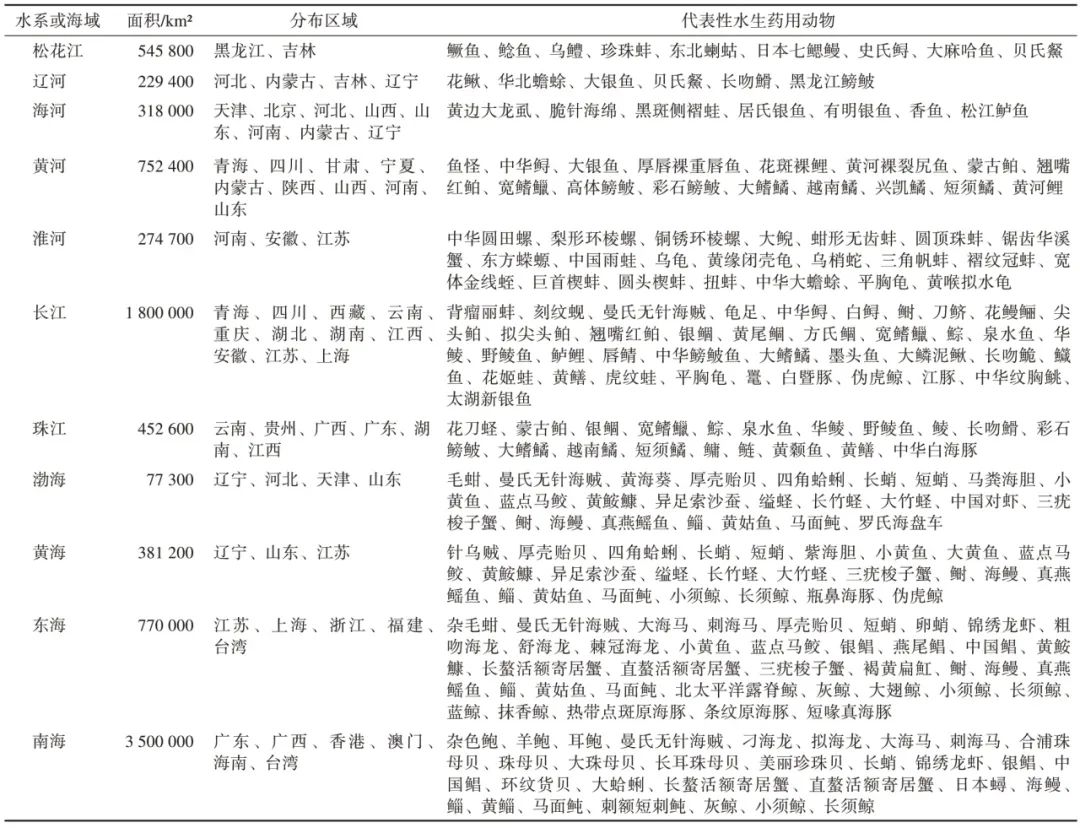

根据陆栖脊椎动物地理分布,中国大陆动物区系可分为东北、华北、蒙新、青藏、西南、华中及华南7个区,分属古北界和东洋界[34]。由于水生动物生存环境的特殊性,其分布区按照水系划分更为合理,以第三次全国中药资源普查数据为基础,将水生药用动物资源种类按7大内陆水域和4个海洋水域系进行整理归纳(表3)。

表3 内陆水系及海域水生药用动物资源分布

4.2 水生药用动物野生资源调查

4.2.1 常规方法调查

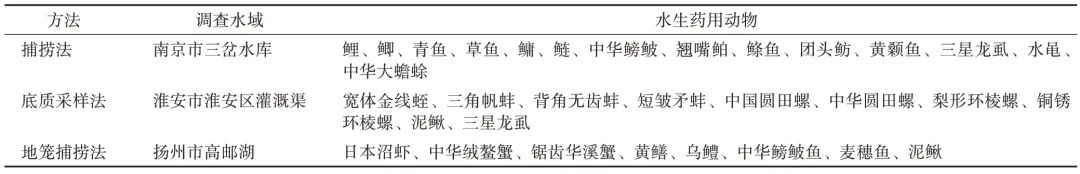

江苏省内平原辽阔、水系发达,主要有淮河水系、沂沭泗水系、长江干流水系及太湖水系,水域面积占省域面积的16.9%,既有太湖、洪泽湖等淡水湖,又有众多的河流和湿地。丰富的水资源和多样的生态环境为水生药用动物的繁衍、栖息提供了条件。在前期文献调查基础上,根据水体种类及分布,选择南京市浦口区三岔水库、淮安市淮安区灌溉渠及扬州市高邮湖作为试点,对水生药用动物野外资源进行调查,结果见表4。

表4 江苏省代表性区域水生药用动物野生资源

4.2.2 eDNA metabarcoding技术检测调查

eDNA metabarcoding 技术在生态学领域的多个方面被广泛使用[35-36]。底栖动物是生态环境监测和评估的主要目标生物类群之一,金珂等[35]利用eDNA metabarcoding技术,对太湖底栖动物进行了监测,共鉴定出底栖动物107 种,包括软体动物、环节动物和节肢动物,其中69 种通过形态学鉴定得到验证,确认了eDNA metabarcoding 技术的可靠性,并依此对太湖的生态环境健康状况进行评估。濒危物种监测以目视观察法为主,但容易受到天气、观察时间等因素影响,吴昀晟等[37]利用eDNA metabarcoding技术,对濒危动物长江江豚进行监测,结果表明,eDNA metabarcoding技术不仅具有较高的准确性,还具有更高的灵敏性,可作为江豚等濒危物种种群调查的有效辅助检测手段。此外,eDNA metabarcoding 技术在渔业资源评估、入侵物种监测等方面也有应用[38-39]。

目前,可用eDNA metabarcoding 技术进行监测的水生生物种类包括刺胞动物门、软体动物、环节动物、节肢动物及脊索动物的鱼类、两栖类,基本涵盖了水生药用动物种类。虽然eDNA metabarcoding技术也存在DNA 富集难度大、易降解及聚合酶链式反应(PCR)的偏向性导致的假阳性等问题[40],但随着采样和测序技术的进步,eDNA metabarcoding技术将在水生药用动物资源调查及动态监测方面有更广阔的应用前景。

4.3 水生药用动物养殖资源调查

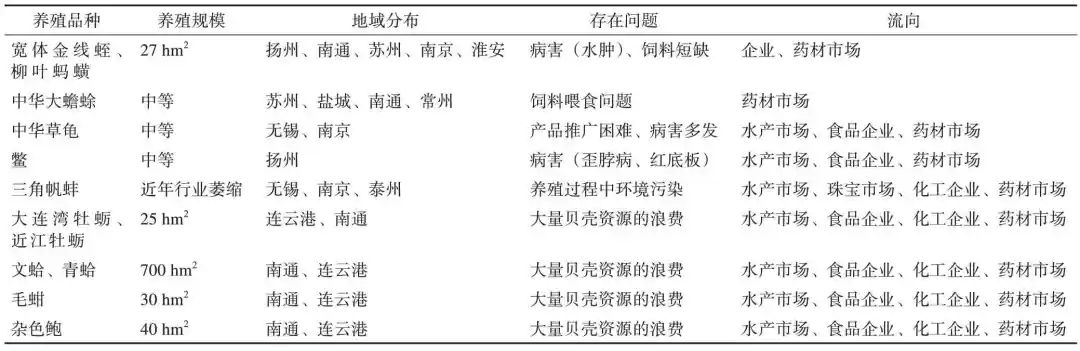

本课题组在对江苏省常见水生药用动物养殖资源信息收集整理后,以《中国药典》2020 年版收载的品种为重点,进行了实地走访调查,记录养殖品种、分布区域、规模、流向及存在的问题,结果见表5。

表5 江苏省重点水生药用动物养殖资源

5 分析与讨论

作为地球上最大的生态系统,水环境在全球气候调节及保持生物多样性等方面发挥了重要的作用,为水生动物的繁衍、生长和栖息提供了必要条件,孕育有水蛭、蟾蜍、乌龟、牡蛎、乌贼等各类水生药用动物1311 种,占药用动物总数的56%,其中软体动物425种、鱼类428种[5];作为底栖生物,河蚌、螺蛳等软体类药用动物能够有效减少水中有机碎屑和无机颗粒,起到净化和稳定水环境的作用[41-42]。但随着水环境污染的加剧,污染物总量超出了水体的自我净化能力,水生动物也面临生存危机,其中69%的淡水软体类动物存在灭绝风险[36]。

5.1 水生药用动物养殖存在的问题

5.1.1 养殖过程中的种质退化

种质是药用动物产业发展的基础,我国在药用动物驯化与种质繁育方面取得了显著成果,如林麝的成功驯化及采用人工授精技术培育出茸鹿新品种[43-44]。由于水生药用动物生殖行为和生长环境的特殊性,驯化和繁育技术瓶颈问题尚未得到有效解决。中华大蟾蜍是常用中药蟾酥的来源动物,人工驯化养殖始于20世纪80年代,随着养殖的迭代及水环境污染等影响,种质退化明显,主要表现为变态发育阶段幼体成活率低、生长缓慢,成年个体蟾酥产量下降,种苗长期依赖于野外捕获[45]。此外在《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》中规范了中华大蟾蜍等药用动物养殖的来源及资质,一定程度上也影响了其种质的驯化和养殖[46-47]。

5.1.2 饲料供应短缺

充足的饲料供应是药用动物养殖的必要条件。目前,国内已研发出鱼类、龟、鳖等专用饲料,但尚无宽体金线蛭、海马、蟾蜍等的专用饲料,限制了养殖的规模和药材产量。宽体金线蛭是中药水蛭的来源之一,也是主要的养殖品种,不同于以动物血液为食的日本医蛭和柳叶蚂蟥,宽体金线蛭养殖过程中是以活体螺类为饲料,活体螺类以方形环棱螺Bellamya quadrata(俗称螺蛳)为主。由于城镇化和工业化的高速发展给环境带来巨大影响,如水污染加剧、湿地功能退化等[48],螺蛳等底栖生物的物种数量也在减少。2013 年起,为保护水生态、推进生态文明建设,国家和地方政府出台了一系列的法律法规,如《中国水污染防治法》《江苏省水域保护法》,对重点淡水湖和河道实施禁捕,并规定了捕捞螺蛳等底栖生物的违法行为。饲料供应的短缺,限制了水蛭产业的可持续发展。

5.1.3 养殖污染

稳定的水生生物群落是维持水环境健康的基础,健康的水环境又是水生药用动物养殖的必要条件。传统的集约化养殖过程中,肥料、农药和抗生素的大量使用超出了水体的承载能力,导致群落结构发生变化,进而引起水体富营养化等一系列污染问题,一定程度上限制了产业发展。例如,在珍珠蚌养殖过程中,需施加大量的有机肥来育肥蚌体,残留的有机质造成水体富营养化,严重破坏水体生态环境[49]。2017 年起,江苏、浙江、湖北等地陆续禁止了开放水域的珍珠蚌养殖。

5.2 水生药用动物资源产业发展策略

5.2.1 保护水生药用动物野生资源

野生资源在保护生物多样性、维护生态平衡方面有着重要作用,是实现产业可持续发展的必要条件[50]。切实执行有关野生动物资源保护的法律法规,利用eDNA metabarcoding技术适时开展野生动物资源调查,对资源种类、分布区域、生长环境及药材的市场供求等信息进行整理和分析,对濒危野生动物资源品种建立动态监测体系,加强栖息地生态建设,保护种质资源。

5.2.2 加强水生药用动物的基础研究,完善人工驯化养殖

驯化养殖是解决动物药供给不足的主要途径,并且依赖于对动物生活习性、生理特征及繁殖条件的研究和掌握[44,51]。由于水生药用动物生理结构和生活环境的特殊性,其研究基础较为薄弱。需要加强水生药用动物生理特性、生殖特性及生活特性的研究,有计划地开展品种选育和改良;对水蛭、蚌等底栖环节动物和软体动物的食性、行为生态学及水生食物链开展研究,解决养殖过程中饲料短缺的问题;在品种、药效学等研究基础上,寻找和发现新的药源或替代药源。在系统开展水生药用动物研究的基础上,积极开展动物药人工替代资源创新研究。

5.2.3 践行环保理念,发展生态养殖

现阶段,水生药用动物的养殖以片面追求产量的高密度、集约化养殖为主,如龟、鳖及珍珠蚌的养殖。这种粗放的养殖模式不但容易使动物感染疾病而影响药材质量,还会造成水环境污染。通过建立以水生动物、植物,浮游动物、植物和微生物为主的健康的水生生物群落,发展生态养殖,有条件地开展种质繁育和动物药生产规范化基地建设,保障市场供给,提升中药质量,确保临床疗效,实现水生动物类药材的高质量健康可持续发展。

随着资源节约、环境友好的社会发展理念的普及,创新、绿色、高质量成为水生药用动物产业升级和发展的方向,实现这一目标需要从以下几个方面进行努力:首先,转变发展理念,坚持走绿色、可持续发展的产业道路。其次,优化产业链结构,提高资源利用率,以野生种质资源保护为基础、生态养殖为主体、多元化的产品开发为导向,综合高效的资源利用为目的,优化产业链结构,在中药资源化学及循环利用理论指导下,构建野生资源保护-生态养殖-产品加工-循环利用一体化的产业体系,实现资源的综合开发和循环利用[52-53]。第三,充分利用大数据、物联网等现代科技成果,推动产业升级。传统的水生药用动物产业风险高、生产效率低、环保压力大,由于环境复杂、影响因素多,很难做到精准地监测与调控。将物联网、大数据与数学模型结合,通过数据分析为生产者提供决策支持,实现高效、精准、生态、智能的水生药用动物产业新模式[54]。最后,加强基础研究,创新驱动发展。相较于植物类中药,动物类中药在药效物质基础、质量评价及来源动物的行为生态、驯化养殖等方面的研究基础薄弱,制约了其产业发展。因此,要加强中药学、水生生物学、动物学及生态学等学科间的交叉,集成多学科技术和方法,为水生药用动物资源绿色可持续发展提供强有力的科技支撑。

声明:本文来源于中国现代中药。

标签:

【免责声明】

1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。

2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。

3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。

4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。

5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。

最新文章

百花农品:真药材,平价卖,守护千年药香

在中药材电商市场蓬勃发展的当下,乱象丛生:染色虫草、硫磺枸杞...(1080 )人阅读时间:2025-02-27

破茧重生:民间中医的千年传承亟需政策松绑!

中医,作为中华文明的瑰宝,数千年来以“简、便、验、廉”的特点...(926 )人阅读时间:2025-02-25

理性看待民间中医的作用:传承与困境中的“高手在民间”

中医作为中华文明的瑰宝,其生命力不仅存在于现代医疗体系内,更...(894 )人阅读时间:2025-02-24

让真药材回归百姓家——守护中药生态,百花农品与您同行!

中药,是中国人代代相传的健康密码,承载着“治未病”的智慧与自...(1025 )人阅读时间:2025-02-21

近年来,随着人们保健意识的增强和对中医药疗效认可度的提高,国...

近年来,随着人们保健意识的增强和对中医药疗效认可度的提高,国...

弯茎还阳参,市场习称“大头柴胡”或“黑大头”来源:国药传承

弯茎还阳参,市场习称“大头柴胡”或“黑大头”来源:国药传承 中药复方保健产品安全性评价体系的要素探讨赵晋燕1 ,胡宇驰2...

中药复方保健产品安全性评价体系的要素探讨赵晋燕1 ,胡宇驰2...