甘肃省中药材种业现状及发展对策

时间:2024-04-09人气:作者: 中药材种植养殖专业委员会

甘肃省中药材种业现状及发展对策

蔡子平 王国祥 马忠明 张开乾 刘学周

甘肃省农业科学院中药材研究所 甘肃省中药材种质改良与质量控制工程实验室 甘肃省农业科学院 甘肃省经济作物技术推广站

摘 要:甘肃省是中药材生产大省,中药材产业是甘肃省“六大支柱产业”之一,中药材种业是中药材产业化的基础,建设特色中药材种业强省对提高甘肃省药材品质、保障药源安全、促进乡村振兴具有重要意义。基于对甘肃省中药材种业发展现状的调研,系统分析了中药材种业存在的问题,从加强种质资源的收集、整理、保存和利用研究;重视新品种选育,加速品种选育进程;加强种子种苗繁育基地建设;鼓励推进制种园区建设;加大金融支持强度;建立种子种苗生产经营许可制度等方面提出了对策。

关键词:中药材;种业;发展现状;对策;甘肃省;

1 甘肃省中药材种业发展现状

1.1 拥有丰富的中药材种质资源

甘肃省现有中药材驯化栽培品种110多种,大面积规模化种植品种30余种,主要以当归、黄(红)芪、党参、大黄、甘草、板蓝根、柴胡、枸杞、半夏、黄芩等获得原产地地理标志认证的传统道地品种为主。20世纪80年代,由甘肃省药材公司牵头完成的第三次全国中药资源普查结果表明,甘肃省拥有中药资源种类共计1 527种,其中植物类药材1 270种、矿物类药材43种、动物类药材214种。在全国382个重点中药材品种中,甘肃就有276种,占到72.25%。2012—2020年第四次全国中药资源普查结果显示,甘肃省拥有药用植物共3 393种,隶属183科969属,包括藻类植物、菌类植物、地衣类、苔藓类、蕨类植物、裸子植物和被子植物,与第三次中药资源普查相比,第四次普查增加了13科325属2 140种,也调查到了第三次普查未涉及的藻类植物类群。

1.2 中药材濒危物种凸显

1.3 品种选育及种子种苗有了长足的发展

甘肃省是中药材种子种苗的优势产区和生产大省。初步统计,每年用作采种的中药材种植面积约有1 333.33 hm2。年种子产量800.0 t左右,产值约6 400万元。种苗繁殖面积约有1.00万hm2,年种苗产量22.5万t左右,产值约8.7亿元。

近年来,科研单位对纹党、半夏、掌叶大黄、黄芩、党参、枸杞等药材进行了选育提纯,同时开展了道地中药材原种繁育、优良种子种苗繁育基地建设,为甘肃省中药材种子种苗产业的健康发展提供了保障。

1.4 标准化种苗繁育基地及品牌建设

2 甘肃省中药材种业发展存在的问题

目前,甘肃省中药材种业仍处于发展阶段初期,与主要农作物相比中药材品种选育至少滞后30 a,中药材商业化育种处于萌芽阶段,药材品种选育、生产繁育、种子加工、推广销售等环节的专业化水平不高。

2.1 优质种子种苗繁育基地规模不足,新品种普及推广力度不够

2.2 政策资金支持不够,融资困难

政府在中药材种子种苗生产方面的政策和资金支持力度不够,中药材种子种苗生产周期较长、投入较高,需要长期的政策和资金支持。当前对中药材种子种苗生产的扶持力度相较于整个中药材产业发展来说,属于短板和弱项。中药材种子种苗生产有典型的农业生产特征,即在种植和采收环节需要投入大量的人力物力,由此中药材种子种苗生产企业、合作社往往出现季节性资金短缺问题。由于中药材种子种苗生产企业、合作社普遍规模较小,对贷款时效性要求又比较高,存在贷款困难或贷款拨付不及时等问题。

2.3 缺乏专业市场,种子种苗生产流通缺乏监管

药农对药材种子种苗的需求量很大,但专业的种子种苗市场缺乏,药材种子种苗的交易多在一些地方的药材集散地市场进行,如陇西文峰、首阳药材市场。药材种苗多为药农自己繁育出售,药材种子则由药材集散地个体性质的种子商出售,规模小,药农自繁自育或采自野生药材资源的种子,没有品牌,也没有正规包装,没有售后基本保障。

3 甘肃省中药材种业发展对策

3.1 加强种质资源的收集、整理、保存和利用研究

3.2 重视新品种选育,加速品种选育进程

重点加强甘肃特色品种野生药材抚育、繁育以及选育研究工作[15],以“十大陇药”为重点选育15~20个新品种。加强珍稀、高值中(藏)药材如淫羊藿、白芨、羌活、黄芩、独一味、藏木香、唐古特大黄等特色品种的引进与选育,与常规育种技术相结合,选育出具有突破性的新品种。加快形成种业企业阵型,构建商业化育种体系,培育一批具有自主知识产权的突破性品种;加强对相关科研、生产、检验、营销、管理人员以及制种农民的培训,推行种子行政执法人员资格考核。引导育种人员与企业合作选育品种,设立稳定的育种专项,探索科研人员或课题组整合到企业开展育种的模式。探索建立科学合理的种业成果评价和分配新机制,力争育成一批有效成分含量高、抗性强、适应广的新品种,并且在适宜机械化生产方面有所突破。

3.3 加强种子种苗繁育基地建设

3.4 鼓励推进制种园区建设

建议分别在陇西县、岷县、民乐县、华池县建立中部干旱半干旱适生药材制种园、高寒阴湿适生药材制种园、河西灌区旱生药材制种园区、陇东仿野生制种园区,以产业园区带动制种产业发展。鼓励有条件的企业入住制种园区,建立中药材种子种苗产业化体系,包括种植、繁育、加工、包装、贮藏、推广、销售、售后服务和信息服务等走向产业化和集约化。通过对种业园区、种业市场的建设,进一步提升甘肃中药材种子的档次,加快中药材优质高产新品种的推广步伐。

3.5 加大金融支持强度

提高对中药材种子种苗生产环节金融支持强度,设立专项支持政策,用于种子种苗生产环节信贷支持,尤其是针对种子种苗生产企业、合作社的小额贷款,在关键生产季节简化贷款手续、缩短办理时间,大力支持中药材种子种苗生产,促进种子种苗生产企业、合作社做大、做强。

3.6 建立种子种苗生产经营许可制度

尽快完善出台省级中药材品种审定或登记办法,使科研单位或企业选育出的中药材品种得到保护。伴随中药材种子种苗标准化繁育基地的建设,应建立专门针对中药材种子种苗的管理条例或办法,制定行业内部的行为准则,建立自我约束机制。以陇西中药材种子种苗检验中心为基础,整合组建从事中药材种苗、生产、初加工、药品质量检验机构,在4个生态药材区域(即陇南山地亚热带、暖温带药区,陇中陇东黄土高原温带半干旱药区,青藏高原东部高寒阴湿藏药区,河西走廊温带荒漠干旱药区)分别建立中药材种子种苗检测中心,对大宗药材和道地药材的种子种苗生产和经营逐步实行抽检制度和生产经营许可制度,实现药材种子种苗专营[16],以解决当前中药材种子种苗交易缺乏监管的问题。

声明:本文来源于《甘肃农业科技》,2022年.05期。

标签:

【免责声明】

1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。

2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。

3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。

4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。

5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。

最新文章

百花农品:真药材,平价卖,守护千年药香

在中药材电商市场蓬勃发展的当下,乱象丛生:染色虫草、硫磺枸杞...(1080 )人阅读时间:2025-02-27

破茧重生:民间中医的千年传承亟需政策松绑!

中医,作为中华文明的瑰宝,数千年来以“简、便、验、廉”的特点...(926 )人阅读时间:2025-02-25

理性看待民间中医的作用:传承与困境中的“高手在民间”

中医作为中华文明的瑰宝,其生命力不仅存在于现代医疗体系内,更...(894 )人阅读时间:2025-02-24

让真药材回归百姓家——守护中药生态,百花农品与您同行!

中药,是中国人代代相传的健康密码,承载着“治未病”的智慧与自...(1025 )人阅读时间:2025-02-21

来源:袁顺强老师整理药材采购和验收标准一、原则1. 外观:...

来源:袁顺强老师整理药材采购和验收标准一、原则1. 外观:... 今年以来,由于受高温干旱及持续降雨等异常天气影响,一些受灾减...

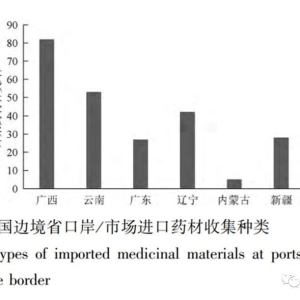

今年以来,由于受高温干旱及持续降雨等异常天气影响,一些受灾减... 中国边境口岸进口药材市场调查及现状分析马晓晶1,彭华胜1,2...

中国边境口岸进口药材市场调查及现状分析马晓晶1,彭华胜1,2...