基于我国生物资源保护法律体系探讨《野生药材资源保护管理条例》的修订

时间:2023-08-30人气:作者: 中药材种植养殖专业委员会

推动中医药振兴发展是新时代中国特色社会主义事业的重要内容。中药材作为中医药产业的源头,是我国保障国民生命健康和医疗事业稳固发展的重要战略性生物资源。1987年颁布的《野生药材资源保护管理条例》(以下简称《条例》)作为我国第1部也是目前唯一的专门保护野生药材资源的行政法规,对我国野生药材的保护发挥了重要作用[1]。目前,我国中药材资源保护和利用形势已发生深刻变化:一是国内外医药市场对药用动植物资源的需求量逐年增加,乱采滥挖、破坏生态环境等问题得不到有效解决,野生药材保护工作面临严峻挑战[2];二是人工培育、繁育技术的进步使得许多野生药材实现了人工种植养殖,人工栽培和养殖的药材在市场供应中的占比明显增大[3];三是在习近平生态文明思想的引领下,全社会对生物多样性保护和生物资源利用的关注度显著提升,协调中药材资源利用与生物多样性保护的关系成为中医药发展必须解决的问题;四是随着法治中国建设的全面推进,《中华人民共和国中医药法》的颁布标志了我国开启依法推动中医药发展的新时期。

面对当前的新形势、新挑战和新要求,国家药品监督管理局等部门也明确将积极推进《条例》修订,健全相关法律法规[4]。近些年,我国陆续制修订了多项生物资源保护的法律法规及部门规章,《条例》作为我国生物资源保护法律体系的重要组成部分,既要满足中药材资源保护管理的需要,也要做好与其他相关法律法规的协调统一。本文通过梳理我国生物资源保护法律法规以及其中与药材资源有关的规定,从保护中药材实体资源、遗传资源、栖息地和保障生物安全的角度,对中药材分类分级保护、采猎、人工培育繁育、利用、出口、外国人准入及保护对象、名录等进行了探讨,以期为《条例》的修订提供参考。

1 我国生物资源保护法律体系概况

生物资源广义上涵盖了所有对人类具有实际或潜在用途的物种、生物体及其衍生物和生物信息,形式上可分为生物质资源、生物遗传资源和生物信息资源3大类型。生物质资源包括了所有的植物、动物、微生物形成和产生的生物有机体、代谢产物及衍生物等。生物遗传资源包括了栽培作物品种、家养畜禽品种等种质资源在内的所有具备生物遗传功能的材料。生物信息资源则主要指可利用的或具有潜在利用价值的非实物化的资源,如数字化的序列、规律、数据库等[5-6]。

随着对生物资源重要性认识的逐步加深,我国近些年积极推进生物多样性保护工作,加强国家生物安全建设,有关部门陆续制修订了相关法律法规及部门规章,从保护生物质资源、生物遗传资源、栖息地和保障生物安全4个维度构建了我国生物资源保护网。

1.1 生物质资源的保护

中药材大部分来源于自然界动物、植物及微生物的机体、组织器官及代谢产物等,广义上归属于生物质资源。结合中药材来源特点,重点梳理野生动植物保护相关的法律法规。

1.1.1 《中华人民共和国野生动物保护法》(2022年修订)(以下简称《野生动物保护法》)

《野生动物保护法》是在我国从事野生动物保护及相关活动需遵守的法律,以保护野生动物、拯救珍贵濒危野生动物、维护生物多样性、推进生态文明建设等为宗旨,以保护优先、规范利用、严格监管为原则,对野生动物及其栖息地保护、野生动物管理等做了规定。

为落实《野生动物保护法》,有关部门发布了《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、地方野生动物保护条例、《国家重点保护野生动物名录》《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》、地方重点保护野生动物名录、《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法》《陆生野生动物及其制品专用标识管理办法(征求意见稿)》《人工繁育国家重点保护陆生野生动物名录》《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录》等多项配套文件。

(1)保护对象:《野生动物保护法》规定保护的野生动物是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物,以各类保护名录为主要依据,包括国家重点保护野生动物名录,有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录(以下简称“三有”陆生野生动物名录)及地方重点保护野生动物名录。名录每5年组织评估,根据论证评估情况及实际需要进行调整。

(2)野生动物的分类分级保护和管理:我国实行野生动物分类分级保护和管理,对国家重点保护野生动物、“三有”陆生野生动物、地方重点保护野生动物的捕猎、人工繁育、利用等分别进行了规定。

猎捕野生动物:①国家重点保护野生动物分为一级和二级,禁止猎捕、杀害。因特殊情形(如科学研究、种群调控等)需猎捕国家一级保护野生动物的,应向国务院有关部门申请特许猎捕证,需猎捕国家二级保护野生动物的,应向省级有关部门申请特许猎捕证。猎捕“三有”陆生野生动物和地方重点保护野生动物的,应当依法取得县级以上有关部门核发的狩猎证,并服从猎捕量限额管理。②猎捕者应当严格按照特许猎捕证、狩猎证规定的种类、数量或者限额、地点、工具、方法和期限进行猎捕。猎捕作业完成后,应当将猎捕情况向有关部门备案。猎捕国家重点保护野生动物应当由专业机构和人员承担。猎捕“三有”陆生野生动物有条件的地方可由专业机构有组织开展。

人工繁育野生动物:①人工繁育国家重点保护野生动物实行许可制度,应当经省级有关部门批准取得人工繁育许可证。人工繁育“三有”陆生野生动物应当向县级有关部门备案。人工繁育野生动物应当使用人工繁育子代种源,建立物种系谱、繁育档案和个体数据。因物种保护目的确需采用野外种源的,应当遵守猎捕野生动物的有关规定。②人工繁育技术成熟稳定的国家重点保护野生动物或者“三有”陆生野生动物经科学论证评估,纳入人工繁育国家重点保护野生动物名录或者“三有”陆生野生动物名录。符合《畜牧法》有关规定的陆生野生动物人工繁育种群,经科学论证评估,可列入畜禽遗传资源目录。

利用野生动物:①禁止出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品,因科学研究、人工繁育等其他特殊情况的,应当经省级有关部门批准,按照规定取得和使用专用标识,保证可追溯。出售、利用“三有”陆生野生动物和地方重点保护野生动物及其制品的,应当提供狩猎、人工繁育、进出口等合法来源证明。有关部门制定野生动物及其制品专用标识管理办法。对列入人工繁育相关名录的野生动物及其制品,可以凭人工繁育许可证或者备案,按照省级有关部门核验的年度生产数量直接取得专用标识,凭专用标识出售和利用,保证可追溯。②利用野生动物及其制品的,应当以人工繁育种群为主。出售野生动物应当依法附有检疫证明。野生动物及其制品作为药品等经营和利用的,还应遵守《中华人民共和国药品管理法》等有关规定。对于珍贵、濒危的水生野生动物以外的其他水生野生动物的保护,适用《中华人民共和国渔业法》等有关法律的规定。

1.1.2 《中华人民共和国野生植物保护条例》(2017年修订)(以下简称《野生植物保护条例》)

《野生植物保护条例》是在我国从事野生植物保护、发展和利用活动需遵守的法规,以保护、发展和合理利用野生植物资源、保护生物多样性为宗旨,以加强保护、积极发展、合理利用为方针,对我国野生植物的保护和管理做了规定。为落实《野生植物保护条例》,有关部门发布了《国家重点保护野生植物名录》《农业野生植物保护办法》、地方野生植物保护管理条例、地方重点保护野生植物名录等配套文件。

(1)保护对象:《野生植物保护条例》所保护的野生植物是指原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物,药用野生植物的保护也适用有关法律法规,以国家重点保护野生植物名录及地方重点保护野生植物名录为主要依据。

(2)野生植物的分类分级保护和管理:我国野生植物实行分类分级保护,对国家重点保护野生植物和地方重点保护野生植物的采集、利用等分别进行了规定。

采集野生植物:国家重点保护野生植物分为一级和二级。禁止采集国家一级保护野生植物。因科学研究、人工培育等特殊情形需采集国家一级保护野生植物的,应当按照管理权限向国务院有关主管部门申请采集证,或者向采集地的省级有关主管部门申请采集证。采集国家二级保护野生植物的,须经采集地的县级有关主管部门签署意见后,向省级有关部门申请采集证。采集者须按照采集证规定的种类、数量、地点、期限和方法进行采集。采集珍贵野生树木或者林区内、草原上的野生植物的,依照森林法、草原法的规定办理。

利用野生植物:禁止出售、收购国家一级保护野生植物。出售、收购国家二级保护野生植物的须经省级有关主管部门批准。地方重点保护野生植物的保护和管理应遵守各地方野生植物保护条例中的有关规定。

1.1.3 《濒危野生动植物种国际贸易公约》(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,以下简称CITES公约)

我国1980年正式加入CITES公约,公约通过对其附录收载的濒危野生动植物的国际贸易实施管理,保障野生动植物的生存及繁衍不受国际贸易危害。CITES公约附录根据国际贸易对这些物种的威胁程度,由高至低依次分为附录I、附录III和附录III,附录I收载物种的贸易规制为禁止国际性贸易,附录II为管制国际性贸易,附录III为区域性管制国际贸易,附录目前已收录了超过37 000个物种。

1.1.4 《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》(2019年修订)(以下简称《濒危野生动植物进出口管理条例》)

为加强对濒危野生动植物及其产品的进出口管理,更好履行CITES公约有关责任,我国颁布了《濒危野生动植物进出口管理条例》,适用于进出口公约限制进出口的濒危野生动植物及其产品、出口国家重点保护的野生动植物及其产品的管理。禁止进口或出口CITES公约禁止以商业贸易为目的进出口的濒危野生动植物及其产品,因科学研究、人工培育等特殊情况需进出口的,应当经国务院主管部门批准。禁止出口未定名的或者新发现并有重要价值的野生动植物及其产品以及国务院或者国务院野生动植物主管部门禁止出口的濒危野生动植物及其产品。

进出口CITES公约限制进出口的濒危野生动植物及其产品,以及出口国家限制出口的野生动植物及其产品,应当经国务院有关主管部门批准,进出口的条件、申请流程及材料应符合有关规定。2022年9月我国颁布实施了最新版的《进出口野生动植物种商品目录》。

1.1.5 珍稀濒危野生动物保护的特别规定

(1)“关于进一步加强麝类资源保护管理工作的通知(林护发〔2003〕30号)”规定:为切实促进麝资源的恢复与发展,全面禁止猎捕麝和收购麝香的行为,中药生产所需天然麝香全部从现有库存或人工繁殖所获天然麝香中解决。

(2)“关于进一步加强麝、熊资源保护及其产品入药管理的通知(林护发〔2004〕252号)”规定:为正确处理好资源保护与可持续利用的关系,统筹兼顾野生动物保护和中医药事业的协调发展,全面停止从野外猎捕麝、熊类的活动,促进野外资源恢复与增长。一律停止零售天然麝香和熊胆粉的活动,禁止出口天然麝香(含有天然麝香的中成药除外)。含天然麝香、熊胆成分的产品须统一加贴“中国野生动物经营利用管理专用标识”后方可流通。

(3)“关于豹骨使用有关事宜的通知(国食药监注〔2006〕118号)”规定:自2006年1月1日起我国全面禁止从野外猎捕豹类和收购豹骨。非内服中成药处方中含豹骨的品种一律将豹骨去掉,内服中成药品种可研究减去或替代。

(4)“关于加强赛加羚羊、穿山甲、稀有蛇类资源保护和规范其产品入药管理的通知(林护发〔2007〕242号)”规定:由于物种资源总量急剧下降,停止野外猎捕赛加羚羊、穿山甲、稀有蛇类活动,停止核发相关特许猎捕证或狩猎证。

(5)“关于严格管制犀牛和虎及其制品经营利用活动的通知(国发〔2018〕36号)”规定:严格禁止法律规定的特殊情况以外所有出售、购买、利用、进出口犀牛和虎及其制品的活动;对于犀牛角或虎骨的特殊药用,仅限从除动物园饲养、繁育之外的人工繁育犀牛和虎获取犀牛磨角粉和自然死亡虎骨。但随后有关部门回应将继续严格禁止犀牛角和虎骨入药。

1.2 生物遗传资源的保护

随着生物技术的迅猛发展,生物遗传资源在农业、医药、生态、能源等领域的重要性日益凸显。近些年,国家全方位加强生物遗传资源的保护和管理。

1.2.1 《中华人民共和国种子法》(2021年修订)(以下简称《种子法》)

《种子法》规定的种子是指农作物和林木的种植材料或者繁殖材料,包括籽粒、果实、根、茎、苗、芽等,其中对农作物和林木的遗传资源保护做了规定,配套文件包括《农作物种质资源管理办法》、地方农作物种子管理条例、《中华人民共和国主要草种目录(2021年)》《中华人民共和国植物新品种保护条例》及《中华人民共和国植物新品种保护名录》等。

为保护和合理利用种质资源,规定禁止采集或采伐国家重点保护的天然种质资源,因科研等特殊情况的,应经国务院或省级有关主管部门批准。国家定期公布可供利用的种质资源目录。国务院相关主管部门建立种质资源库、种质资源保护区或者种质资源保护地。

为鼓励育种创新,保护植物新品种权,国家实行植物新品种保护制度。对国家植物品种保护名录内经过人工选育或发现的野生植物加以改良,具备新颖性、特异性、一致性、稳定性和适当命名的品种,有关部门授予植物新品种权,保护新品种权所有人的合法权益。

1.2.2 《中华人民共和国畜牧法》(2022年修订)(以下简称《畜牧法》)

《畜牧法》中所称的畜禽是指列入畜禽遗传资源目录的畜禽,在我国境内从事畜禽的遗传资源保护利用、繁育、饲养、经营等活动需遵守有关规定,配套文件包括《种畜禽管理条例》《畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》《国家畜禽遗传资源目录》《国家畜禽遗传资源品种名录(2021年版)》等。

国家建立了畜禽遗传资源保护制度。国务院有关主管部门负责定期组织畜禽遗传资源调查,公布畜禽遗传资源目录,制定全国畜禽遗传资源保护和利用规划,制定国家级畜禽遗传资源保护名录,对原产我国的珍贵、稀有、濒危的畜禽遗传资源实行重点保护。省级有关主管部门负责制定省级畜禽遗传资源保护名录,加强对地方畜禽遗传资源的保护。国务院和省级有关主管部门按照职责建立或者确定畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库。

畜禽新品种、配套系培育者的合法权益受法律保护。新发现的畜禽遗传资源在国家有关机构鉴定前,省级有关主管部门负责采取临时保护措施。

1.2.3 《野生动物保护法》

国家加强对野生动物遗传资源的保护,对濒危野生动物实施抢救性保护,制定有关野生动物遗传资源保护和利用规划,建立国家野生动物遗传资源基因库,对原产我国的珍贵、濒危野生动物遗传资源实行重点保护。

1.3 栖息地的保护

保护生物栖息地是保护生物多样性的重要措施。《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国海洋环境保护法》等法律法规为我国生物栖息地的保护提供了重要法律保障。

1.3.1 《野生动物保护法》

国务院有关部门根据野生动物及其栖息地状况的调查、监测和评估结果,确定并发布野生动物重要栖息地名录。省级以上人民政府依法将野生动物重要栖息地划入国家公园、自然保护区等自然保护地,保护、恢复和改善野生动物生存环境。县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施,有关部门应定期组织对野生动物及其栖息地状况进行调查、监测和评估,建立健全野生动物及其栖息地档案。

地方政府部门在编制有关开发利用规划时,应充分考虑野生动物及其栖息地保护的需要,避免或者减少规划实施可能造成的不利后果。各级野生动物保护主管部门应当监测环境对野生动物的影响,发现问题及时调查处理。

1.3.2 《野生植物保护条例》

禁止任何单位和个人破坏野生植物生长环境。有关部门应定期组织重点保护野生植物资源调查,建立资源档案。在重点保护野生植物物种的天然集中分布区域,应依照有关法律法规规定,建立自然保护区;在其他区域,县级以上有关主管部门可以根据实际情况建立国家重点保护野生植物和地方重点保护野生植物的保护点或者设立保护标志。

有关部门应监视、监测环境对重点保护野生植物生长的影响,维护和改善其生长条件,对生长受到威胁的应当采取拯救措施,保护或者恢复其生长环境,必要时建立繁育基地、种质资源库或采取迁地保护措施。

1.4 生物资源保护与国家安全

我国生物资源为国家和集体所有。以往发达国家通过各种途径在发展中国家无偿获取大量生物资源,“生物剽窃”给发展中国家的经济、生态等发展造成严重危害。2020年颁布的《中华人民共和国生物安全法》规定:运输出境我国珍贵、濒危、特有物种及其可用于再生或者繁殖传代的个体、器官、组织、细胞、基因等遗传资源,应当遵守有关法律法规。境外组织、个人及其设立或者实际控制的机构获取和利用我国生物资源,应当依法取得批准。利用我国生物资源开展国际科学研究合作,应当依法取得批准。

除《濒危野生动植物进出口管理条例》的相关规定,《野生动物保护法》规定:涉及科学技术保密的野生动物物种的出口按照国务院有关规定办理,禁止向境外机构或者人员提供我国特有的野生动物遗传资源;开展国际科学研究合作的,应当依法取得批准,有我国科研机构、高等学校、企业及其研究人员实质性参与研究,按照规定提出国家共享惠益的方案,并遵守我国法律法规的规定。

《野生植物保护条例》规定:禁止出口未定名的或者新发现并有重要价值的野生植物;外国人不得在中国境内采集或者收购国家重点保护野生植物;外国人在中国境内对农业行政主管部门管理的国家重点保护野生植物进行野外考察的,应当经相关主管部门批准。

《种子法》规定:向境外提供种质资源,或者与境外机构、个人开展合作研究利用种质资源的,应当报有关主管部门批准,提交国家共享惠益的方案。建立种业国家安全审查机制,境外机构、个人投资、并购境内种子企业,或与境内科研院所、种子企业开展技术合作,从事品种研发、种子生产经营的审批管理依照有关法律法规的规定执行。

《畜牧法》规定:向境外输出或者在境内与境外机构、个人合作研究利用畜禽遗传资源的,应当经国务院主管部门批准,提出国家共享惠益的方案。新发现的畜禽遗传资源在国家有关机构鉴定前,不得向境外输出,不得与境外机构、个人合作研究利用。

2 《条例》的效力级别

由于中药材资源涵盖了野生动植物、农作物、家养畜禽等多个不同领域的生物资源,其保护和利用也相应受到了不同法律法规和不同机构部门的监管。关于《条例》与其他法律法规有关规定的关系,1988年国家医药管理局“关于对《野生药材资源保护管理条例》有关问题解释的函”中明确,凡《条例》与法律有抵触的,必须以法律为准,法规和规章(包括地方立法)与《条例》有抵触的,未经协调一致前均以《条例》为准。

从效力级别来看,我国《野生动物保护法》《生物安全法》《种子法》《畜牧法》等属于法律范畴,《条例》与《野生植物保护条例》《濒危野生动植物进出口管理条例》等属于行政法规,有关部门发布的通知类文件则多为部门规章。《条例》颁布以来已过去30余年,期间许多生物资源保护相关法律法规已进行了制修订完善,因此《条例》的修订内容不仅应符合相关法律的规定,也应与相关行政法规及部门规章相适应,若有相抵触的内容,应与有关部门沟通和协商确定。

3 《条例》保护的中药材资源范围

3.1 “野生药材”的定义

《野生动物保护法》《野生植物保护条例》从物种的濒危稀有程度和经济、科研、生态、文化价值等角度,明确了其规定保护野生动物、植物的定义,为保护名录的制定和具体实施提供了依据。现行《条例》没有对其保护“野生药材”的概念进行解释,仅明确了国家重点保护野生药材物种目录及其保护管理规定,这也使得其他大量野生药材资源处于法规保护之外。此外,《条例》仅涉及了动物、植物类药材的资源保护,没有提及微生物类(如冬虫夏草)等药材的保护措施。

由于野生药材具有较高的药用价值和经济价值,加之大众对野生资源的保护意识淡薄,长年累月的大规模采挖导致越来越多的野生药材物种面临资源骤减甚至濒危。据统计,我国野生的重楼、党参、黄芪、柴胡、桔梗、何首乌、三七、黑枸杞、雪莲、防风、鱼腥草、红景天等药材资源已遭到严重破坏,因采猎野生药材而违反野生动植物保护法律法规的报道也屡见不鲜[7]。因此,《条例》的修订首先应明确其保护“野生药材”的定义,为保护名录等配套文件制定和具体实施提供依据。

3.2 “野生”之外的药材资源保护

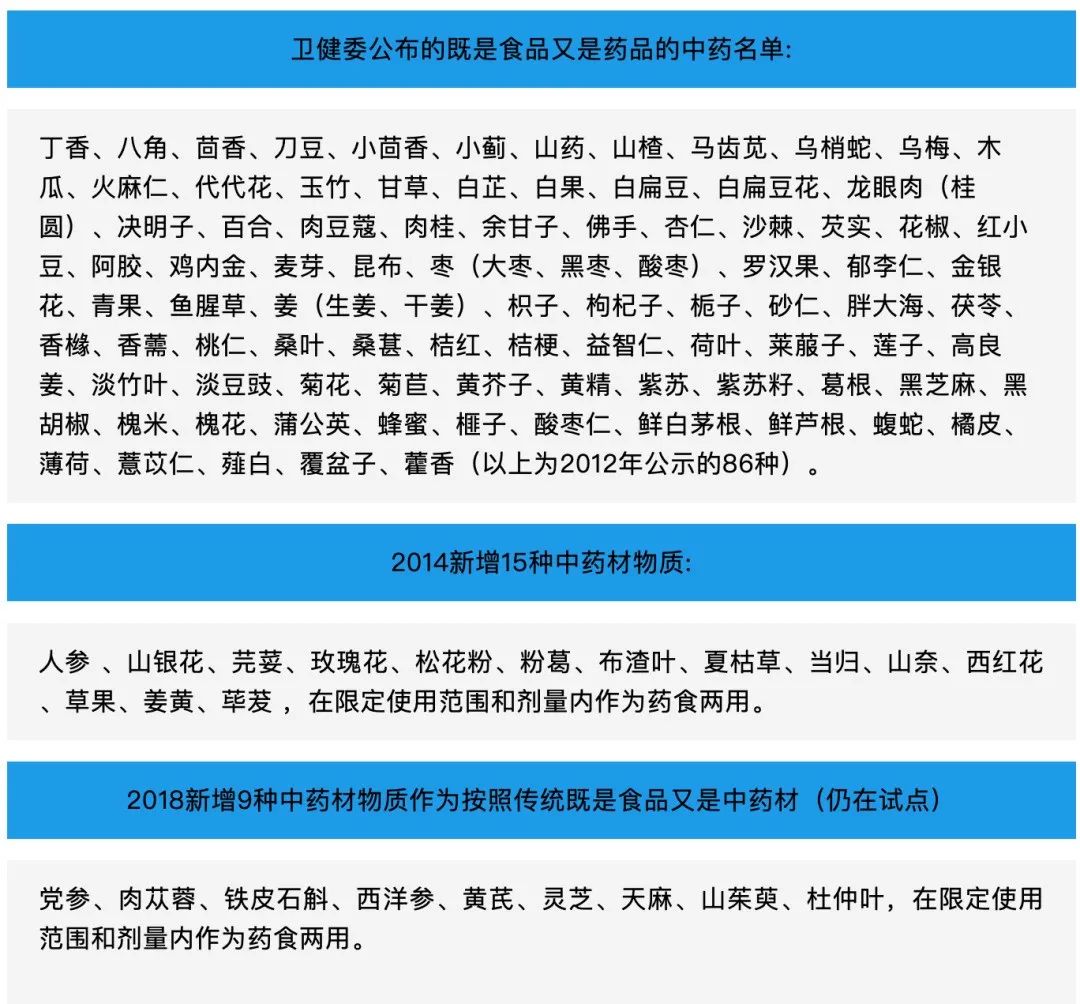

发展药材种植养殖是保护野生药材资源、解决药材资源可持续利用问题的重要手段,也符合我国生物多样性保护和生态文明建设的要求。《中医药法》明确鼓励发展中药材规范化种植养殖,支持中药材良种繁育,提高中药材质量。现行《条例》仅针对野生药材资源制定了保护措施,没有提及种植养殖药材资源的保护。目前,我国常用中药材600多种,其中300多种已实现人工种植养殖,很多药材的人工栽培品种已成为市场上的主要供货来源,随着人工栽培和养殖技术的不断发展,种植养殖药材取代野生药材的步伐将逐步加快。支持优良品种选育,加强药材新品种保护,加强药材种子种苗等遗传资源的管理,对保障我国药材资源高质量和可持续发展具有重要意义,《条例》的修订应考虑增加“野生”之外药材资源的保护内容。

此外,道地药材作为优质药材的代表,《中医药法》明确支持道地中药材品种选育,扶持道地中药材生产基地建设,加强生产基地生态环境保护,鼓励采取地理标志产品保护等措施保护道地中药材。为推进道地药材基地建设,加快发展现代中药产业,2018年发布了《全国道地药材生产基地建设规划(2018—2025年)》。2021年发布的《关于加快中医药特色发展若干政策措施》再次强调要在地理标志保护机制下,做好道地药材标志保护和运用。从道地药材的地理标志保护现状来看,目前我国道地药材地理标志产品保护覆盖率仍较低,保护效力和行政监管力度还有待加强[8],《条例》应考虑增加道地药材保护的相关内容。

4 野生药材资源的保护与管理

4.1 野生药材物种保护名录的调整

野生药材物种保护名录是开展野生药材资源保护和管理工作的重要依据。现行《条例》的配套保护名录仅有《国家重点保护野生药材物种名录》,共收录43种动植物药材,归属于76个物种[9]。近几年,国家对野生动物、植物保护名录陆续进行了调整,其中涉及了大量药用野生动植物。据2016年统计数据,既被《国家重点保护野生动物名录》《国家重点保护野生植物名录(第一批)》《国家重点保护野生药材物种名录》及CITES公约(附录I、II)收载,又同时被我国法定药材标准收载的物种已达160种,涉及药材145种[10]。因此野生药材物种保护名录内容有待调整。

对于野生药材物种保护名录的调整,首先应协调好与其他野生动植物保护名录的关系。对于野生药材物种已属于国家或地方重点保护野生动植物范畴的,《条例》是否有必要或是如何再加以保护是需要探讨的问题。考虑认为,有些野生药材物种虽然纳入了《野生动物保护法》《野生植物保护条例》等的保护与管理,但这些法律法规没有基于“中药资源”的特殊价值建立有针对性的保护、管理和促进资源可持续利用的措施,相关内容需《条例》进一步完善。

同时,还应充分考虑与生物多样性保护的关系。近年来,一些在我国有着悠久药用历史但来源于珍稀濒危野生动物的中药材受到了社会的广泛关注和议论,其中就包括《国家重点保护野生药材物种名录》中收录的虎骨、豹骨、穿山甲、熊胆等,给中医药在国际上的形象带来了一定负面影响。为此,有关部门已明确禁止猎捕相关野生动物,已上市中成药中的虎骨、豹骨、犀牛角等已多被其他药材替代。新时代下,国家对生物多样性保护提出了更高要求,对于法律法规已明确禁止采猎的,并且受到国内外社会广泛关注的药用野生动植物物种可能不宜再被列入《国家重点保护野生药材物种名录》中。

4.2 分类分级的保护管理措施

分类分级的保护管理是现行《条例》以及《野生动物保护法》《野生植物保护条例》均采用的保护制度,结合物种资源现状和重要程度,制定与之相适应的保护管理措施,既保护了生物资源,又不影响资源的正常合理利用。国家和地方的有关部门根据生物资源的保护类别、级别进行分工合作,共同保障我国生物资源保护和利用工作有序高效地开展。

现行《条例》明确了“国家重点保护野生药材物种”一类,根据资源情况分为3个级别。随着国家重点保护野生动植物名录、“三有”陆生野生动物名录、地方重点保护野生动植物名录等不断扩充完善,存在资源问题的野生药材物种大部分可能将纳入《野生动物保护法》《野生植物保护条例》及地方野生动植物保护条例等的保护范畴。对于野生药材物种的分类分级,除了根据药材自身资源情况确定,也要考虑其他法律法规对同类物种的分级分类情况,药材的保护、采猎、培育养殖和利用等相关规定,应与其他法律法规中同类物种的规定相协调。

4.3 野生药材的采猎

现行《条例》以禁止或限制采猎国家重点保护野生药材作为保护野生药材资源的主要措施。规定禁止采猎国家一级保护野生药材物种。采猎、收购国家二、三级保护野生药材物种的,须按照有关主管部门批准的计划执行,须持有采药证,取得采药证后需要进行采伐或狩猎的,必须分别向有关部门申请采伐证或狩猎证,且不得在禁止采猎区、禁止采猎期进行采猎,不得使用禁用工具。

以《野生动物保护法》为例,其明确了国家重点保护野生动物(包括一级和二级)、“三有”陆生野生动物和地方重点保护野生动物在是否允许猎捕、猎捕证明文件、证明文件核发部门及管理部门等方面的不同管理规定,规定狩猎证注明种类、数量或者限额、地点、工具、方法和期限等内容。

相比而言,《条例》没有明确国家二级、三级重点保护野生药材物种在资源采猎、采药证申请以及主管部门等方面的区别,不利于分级管理。对取得采药证后需申请采伐证或狩猎证等的,没有说明在何种情形下需申请其他证明文件,没有明确办理采伐证、狩猎证等的大体流程、管理机构等内容,对采猎活动没有明确具体的管理措施。

对于野生药材的采猎,《条例》应结合不同野生药材资源保护和管理的需要,明确不同类别、级别药材物种的采猎管理规定,并与其他法律法规的相关规定做好衔接。

4.4 野生药材的种植养殖

开展中药材人工种植养殖是保护野生药材资源的重要措施。《中医药法》等明确鼓励发展人工种植养殖,支持依法开展珍贵、濒危药用野生动植物的保护、繁育及其相关研究,建立濒危野生药用动植物养殖基地。现行《条例》仅提出了创造条件开展人工种养,具体内容有待进一步完善。

不科学地种植养殖、异地引种、种子种苗混乱使用、农药残留等已成为影响中药材质量的关键因素。对于药用野生动植物的种植养殖,一方面应鼓励和推进相关标准规范的制定,尤其是药用野生动物的繁育养殖技术标准;另一方面,应关注其他法律法规对种植养殖动植物的有关要求,包括《野生动物保护法》对人工繁育国家重点保护野生动物、“三有”陆生野生动物的有关规定,《农业法》对农作物种植的有关规定,《畜牧法》对畜禽养殖的有关规定,对于药材物种属于上述法律管理范畴的,应考虑明确相关要求。

4.5 野生药材的利用

不同于《野生动物保护法》《野生植物保护条例》优先保护的宗旨,我国对野生药材资源实行保护、采猎相结合的原则。因此,规范野生药材利用和经营管理也是保护资源的重要措施。现行《条例》明确了不同级别重点保护野生药材物种的经营管理机构,但缺少对野生药材利用的相关规定。

《野生动物保护法》规定,利用野生动物及其制品应当以人工繁育种群为主;野生动物及其制品作为药品等经营和利用的,还应当遵守《药品管理法》等规定;对出售、购买、利用野生动物需具备的狩猎证、人工繁育许可证、专用标识、检疫证明等,并要保证可追溯。《野生植物保护条例》规定,出售、收购国家二级保护野生植物须经省级有关主管部门批准。

我国已经通过加强对野生药材利用和经营的监管来保护野生药材资源。为制止乱采滥挖甘草和麻黄草的行为,2001年发布了《甘草麻黄草专营和许可证管理办法》,明确了甘草、麻黄草的市场供应遵循“先国内后国外、先人工后野生、先药用后其他”的原则,进一步规范了甘草和麻黄草的收购、加工和销售活动。2005年发布的《黑龙江省野生药材资源保护条例》规定,收购国家和省重点保护药材的经营者,应取得《野生药材收购许可证》。2020年发布的《国家药监局关于促进中药传承创新发展的实施意见》以及《中药新药用药材质量控制研究技术指导原则(试行)》中明确,严格限定中药新药使用源自野生动物的药材,原则上不使用源自珍稀濒危野生动植物的药材,如确需使用,应严格要求,尽早开展种植养殖或野生抚育研究,保证资源可持续利用。

《条例》应结合其他法律法规的相关规定,进一步明确野生药材利用和经营的有关要求,从终端加强资源保护。

5 中药材遗传资源的保护

中药材的遗传资源不仅关系着中药材资源的“数量”,更影响着中药材的“质量”。对于遗传资源的保护,《中医药法》指出要建立药用野生动植物资源种质基因库。《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》要求制定中药材种子种苗管理办法。《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》提出要建立种质资源库,建立国家级药用动植物种质资源库等。2021年国家林草局公布了《中华人民共和国主要草种目录》,在牧草的基础上增加了药用草等草种类型,标志着药用草种的管理工作进入了新阶段。近年来,国家对中药材新品种的保护力度也越来越高,已发布的《中华人民共和国植物新品种保护名录(林草部分)》中,直接涉及中药材的种(属)累计已有14个[11]。

虽然中药材遗传资源的保护工作已逐步开展,但缺少专门的保护制度和管理规定,相关要求多分散在《种子法》《畜牧法》《野生动物保护法》《野生植物保护条例》等法律法规中,并且其他已建立的生物遗传资源保护制度也难以覆盖大量传统药用植物的保护,需针对中药材的特殊价值进一步研究完善其遗传资源保护体系[12]。

目前,我国已开展了大量生物遗传资源研究和保护工作。截至2016年底,我国已建成了316家植物保藏机构、96家动物保藏机构、90家微生物保藏机构,构建了农作物、林木、家养动物、微生物菌种等生物种质资源领域共享服务平台[13]。中国科学院构建的生物遗传资源库平台目前已保存生物遗传资源29 900多种、697 379份[14]。以上工作成果包含了大量中药材遗传资源,需要有明确的管理规定、主管部门和资源共享机制等,将中药材遗传资源进行整合并专门管理。

6 药用动植物栖息地的保护

栖息地保护是中药材资源保护体系的重要组成部分。现行《条例》提及了建立国家或地方野生药材资源保护区需经有关主管部门批准,但缺少具体的管理规定。应进一步明确野生药材资源保护区的保护规划和措施以及相关主管部门,结合全国中药材资源普查数据,建立健全野生药材资源保护区档案。

7 中药材资源保护与国家安全

党的“十九大”报告提出,要坚持总体国家安全观,统筹发展和安全。中药材资源作为我国重要的战略性生物资源,保护药材资源不仅是中医药产业健康可持续发展的需要,更是保障国家安全的需要。现行《条例》明确国家一级保护野生药材物种不得出口;二、三级保护野生药材物种的药用部分实行限量出口。随着中医药在国际上的影响力持续提升,国外天然药物市场对药用动植物资源的需求量逐年增加,《条例》应基于我国《生物安全法》《濒危野生动植物进出口管理条例》《种子法》《畜牧法》《野生动物保护法》《野生植物保护条例》等对生物实体资源和遗传资源的出口以及境外机构、个人参与的相关活动制定有关规定,进一步加强中药材出口的管理,建立外国人准入制度,完善中药材安全风险防控体系。

8 建议

中药材资源保护工作是关系到我国中医药事业健康可持续发展的大事,完善中药材资源保护法律法规是依法推动中医药振兴发展的迫切需要,也是全面推进生态文明建设的必然要求。随着国家对生物资源保护相关法律法规不断完善,一些中药材资源的保护、利用受到不同法律法规和不同部门的管理,但也有些中药材资源仍缺少保护的法规依据。对于《条例》的修订,应基于中药材资源保护现状和发展需要,以及我国生物资源保护法律体系情况,明确修订的主旨和目标,结合其他相关法律法规的有关规定完善《条例》内容,查漏补缺,协调统一。

8.1 明确保护范围,更新保护名录

8.1.1 从实体资源、遗传资源、栖息地和生物安全4个方面构建中药材资源的保护框架

为保障中药材资源的可持续利用和高质量、安全发展,中药材资源保护工作不仅是对野生药材资源进行保护,还应覆盖种植养殖来源的药材,不仅是对药材实体资源进行保护,还应包含药材遗传资源、栖息地以及相关知识产权等的保护。应体现对道地药材的保护,支持道地中药材品种选育,扶持道地药材生产基地建设,加强地理标志保护机制对道地药材的保护,提升保护效力和行政监管力度。根据我国生物资源保护法律法规中已建立的生物遗传资源和栖息地保护制度以及生物安全防范体系,进一步明确药材遗传资源保护、物种栖息地保护以及资源安全管理的有关规定。

8.1.2 在野生动植物保护名录基础上更新野生药材物种保护名录

结合全国中药资源普查结果,以及市场需求量、药用和经济价值等因素,明确《条例》所规定保护的野生药材的概念,以及中药材资源保护目录情况,加强植物、动物、微生物等各类药材资源的保护。对于中药材物种保护目录的制定,应充分结合我国已发布的各级各类野生动植物保护名录以及相关保护制度,与相关法律法规做好衔接。

(1)对于市场需求少、应用范围小或者人工种植养殖成熟的药材物种,若其他法律法规已将同物种纳入保护范围,可视情况不列入保护名录。(2)对于严重依赖野生资源的、经济价值高的药材物种,为更好地保护和管理资源,规范采猎活动,保障和促进资源可持续利用,应考虑列入保护名录。(3)对于引起过社会广泛关注的、与促进生态文明建设不相符的且其他法律法规已明确禁止采猎或入药的珍稀濒危野生药材物种,没有必要再列入保护名录中,但应体现支持依法开展珍稀濒危药材物种的保护繁育等相关研究,加强野生抚育与人工种植驯化技术研究,鼓励替代品的研究与开发利用,对重大研究成果采取保护措施。应明确保护名录更新制度和程序,定期对名录组织评估,根据需要及时调整。

此外,建议结合我国禽畜遗传资源目录、主要草种目录及植物新品种保护名录,考虑制定重要中药材的遗传资源保护目录,以保护和合理利用药材遗传资源。

8.2 健全保护机制,完善管理制度

以保护药材实体资源、遗传资源、栖息地和保障生物安全为目标,建立和完善药材采猎、人工培育繁育、资源利用、出口及外国人准入等保护机制和管理制度。

8.2.1分类分级保护制度

结合不同药材资源特点以及同物种在其他生物资源保护法律法规中的收录情况,实行分类分级保护和管理,明确不同类别、级别物种在保护制度、管理制度(如采猎、人工繁育、出售、利用等)以及管理部门等方面的区别,国家和地方的有关部门根据药材不同保护类别、级别进行分工合作,保障药材资源保护和利用工作有序高效地开展。

8.2.2野生药材采猎制度

加强采猎管理作为保护野生药材资源最直接和有效的手段,应强化野生药材物种的采猎管理,禁止或限制采猎的情形应与其他法律法规的规定相协调统一,明确惩罚制度和法律责任。进一步明确不同类别、级别药材物种采猎所需的证明文件及申请程序、管理机构,协调好采药证与其他法律法规要求的采集证、狩猎证、采伐许可证等的办理,优化相关证明文件的办理流程和效率。对采猎活动的物种种类、数量、地点、工具、方法、限期和采猎人员等进行必要的管理,尤其是野生来源的动物药,应考虑要求由专业人员实施采收,经安全性检疫后方可进入流通领域。对于重点保护野生药材物种的采猎,应建立备案制度,及时动态掌握野生药材资源储备量。

8.2.3药材种植养殖制度

为保护野生药材资源,促进资源可持续利用,应鼓励发展规范化的人工种植养殖。对人工繁育的药材物种属于国家重点保护野生动物或“三有”陆生野生动物等情形的,应遵守《野生动物保护法》有关规定,按要求进行审批或备案,建立物种系谱、繁育档案和个体数据。对药材物种属于国家重点保护野生植物、农作物或家养畜禽的,应符合《野生植物保护条例》《农业法》《畜牧法》等有关规定。对于一些需要特别管理的药材物种,如药用野生动物,应在有关法律法规要求基础上,进一步明确养殖要求,强化日常监督管理,严格落实防疫检疫相关要求。应推进相关技术规范和标准的制定,鼓励和支持生态种植养殖研究,加强相关技术成果保护,鼓励中药生产企业优先使用符合《中药材生产质量管理规范》要求的中药材。

8.2.4药材利用制度

确立中药材资源的利用原则和制度。利用存在资源问题的中药材应遵循先国内后国外、先人工后野生、先药用后其他的基本原则。严格限定濒危野生药材的利用,明确野生动物进行药用的审批和检疫检验要求。加强野生药材流通环节的管理,明确出售、购买、利用野生药材所需的证明文件,如采猎证明文件、人工繁育证明文件、专用标识、检疫证明等,保证可追溯。对于资源匮乏的野生药材,加强对药材收购和经营活动的规范和管理。

8.2.5 药材遗传资源保护制度

制定药材遗传资源的保护和利用规划,建立遗传资源库、保护区或者基因库。制定药材种子种苗等遗传资源的管理办法,加强药材新品种保护,明确相关主管部门以及国家和地方有关部门的工作职责。完善国家各类生物遗传资源库的共享机制,建立中药材专门的遗传资源库。

8.2.6栖息地保护制度

建立国家或地方野生药材资源保护区,结合其他相关法律法规的要求,明确主管部门。定期组织对野生药材资源及分布地状况进行调查、监测和评估,建立野生药材资源保护区档案,明确保护区的管理措施。禁止破坏野生药材生长或栖息环境的行为,发现问题及时处理。对于重要且稀缺的野生中药材资源,在其原产地建立保护区,有关部门应监视、监测环境对药用动植物的影响,维护和改善其生长条件,对生长受到威胁的重点保护野生药材应当采取拯救措施,必要时建立繁育基地、或采取迁地保护措施。

8.2.7药材出口和外国人准入制度

基于我国的《生物安全法》《濒危野生动植物进出口管理条例》《种子法》《畜牧法》《野生动物保护法》《野生植物保护条例》等有关规定,进一步加强中药材实体资源及遗传资源进出口及境外机构、个人从事相关活动的管理。对于我国特有的、珍贵稀有的、新发现的、有重要药用和经济价值的药材物种应严格控制出口,与境外机构、个人开展合作研究利用应经有关主管部门批准,提交国家共享惠益的方案。应明确外国人不得在中国境内采集或者收购国家重点保护的野生药材物种,外国人在中国境内对国家重点保护野生药材物种进行野外考察的,应当经相关主管部门批准;加强对境外机构、个人参与投资和并购中药材生产企业的监管。

8.3 加强部门联动,理顺管理职能

中药材资源的保护与管理涉及了国家林草局、国家农业农村部、国家市场监督管理总局、国家商务部、国家中医药管理局、国家药品监督管理局等多个部门,为保障相关工作的有序开展,应完善工作组织体系,理顺不同部门管理职能,明确主管部门,具体管理制度应与其他相关法律法规做好衔接,避免缺位、越位等情形。强化国家与地方之间、不同部门之间的沟通、协调以及信息共享机制,建立中药材保护工作的长效机制,形成监管合力。

进一步细化法律责任的相关内容,明确执法主体,对于危害中药材资源的违法行为,应加强监管和处理。加强中药材资源保护的宣传教育和科学知识普及,组织开展对相关从业人员法律法规和专业知识培训,依法公开中药材资源保护和管理信息。

标签:

【免责声明】

1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。

2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。

3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。

4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。

5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。

最新文章

百花农品:真药材,平价卖,守护千年药香

在中药材电商市场蓬勃发展的当下,乱象丛生:染色虫草、硫磺枸杞...(1080 )人阅读时间:2025-02-27

破茧重生:民间中医的千年传承亟需政策松绑!

中医,作为中华文明的瑰宝,数千年来以“简、便、验、廉”的特点...(926 )人阅读时间:2025-02-25

理性看待民间中医的作用:传承与困境中的“高手在民间”

中医作为中华文明的瑰宝,其生命力不仅存在于现代医疗体系内,更...(894 )人阅读时间:2025-02-24

让真药材回归百姓家——守护中药生态,百花农品与您同行!

中药,是中国人代代相传的健康密码,承载着“治未病”的智慧与自...(1025 )人阅读时间:2025-02-21

当前“中药材原料已成为产业瓶颈,最终将倒逼产业提档升级”的定...

当前“中药材原料已成为产业瓶颈,最终将倒逼产业提档升级”的定... 基于“延伸检查”实施新版中药材GAP各方职责与机遇探讨△魏建...

基于“延伸检查”实施新版中药材GAP各方职责与机遇探讨△魏建... 数字经济背景下中药材直播带货模式探索董红永,刘 峥(亳州学院...

数字经济背景下中药材直播带货模式探索董红永,刘 峥(亳州学院... 目前中医药产业仍是以中药农业(中药材种植生产)为基础、中药工...

目前中医药产业仍是以中药农业(中药材种植生产)为基础、中药工...