药食同源类中药开发应用探讨

时间:2023-03-25人气:作者: 百草药源

来源:《中医学报》2023,38(03)

药食同源类中药开发应用探讨

牟文荣 张童童 裴莉昕 纪宝玉

河南中医药大学药学院

随着生活饮食方式、结构的改变,亚健康人群日益增多,“药从食来,食具药功,药具食性”的中药养生日渐兴盛。食物和中药均来源于自然界,人类对于食物的认识要早于药物,在觅食的过程中,人们逐渐认识到某些物质食之能损人健康或致人死亡,即为毒物;某些物质能使患病之人好转,即为药物。药食同源是指那些既可以用于临床用药的中药,又可日常食用的动植物及菌类。现代对于“药食同源”的定义是指那些被国家相关部门列为既可以食用又可以药用且具有悠久传统食用习惯的久食无害的中药材,包括可食用动植物、菌类及调味香辛料等。自周代开始便有药食同源植物的记载,如《诗经》中关于枸杞、野葛、花椒及桑的描述。直到汉代《神农本草经》的出现使得人们对可食用的植物逐渐有了认识。《黄帝内经》中描述“五谷、五畜、五果、五菜,用之充饥,则谓之食,以其疗病,则谓之药”,这是对药食两用者定义最明确的记载,同时也是药食同源描述的首次文献记载。药食两用类中药材在降血压、抗疲劳、降血糖、抗氧化及减肥等方面具有显著的优势,在新型冠状病毒肺炎防治中,药食同源类中药也发挥着重要作用。目前因药食两用类食品具有安全性、普遍性,及具有治病与养生和一定的调节生理功效的特点,亦被中老年人乃至年轻人所青睐,成为人们的热议话题。加之人们对养生与健康的要求日益提高,药食同源类资源的应用备受关注和重视,已被广泛用于食品及保健品行业,在改善人们身体亚健康的同时,促进了我国中医药发展。

药食可同源,医药不离方。中药方剂作为我国古代众医家的处方,历经数百年至近千年发展亦成为我国中医药学的稀世之宝,是我国中医药文化发展的精华。经典名方作为众多古方剂中的精髓,体现了中医用药的特色与古人的智慧。2018年国家中医药管理局发布《古代经典名方目录(第一批)》文件,该批名方自汉代《伤寒论》至清代《外科大成》共有37本古籍,而经典名方的现代应用标志着中医在不断发展中一脉相承。国家药品监督管理局发布《古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定》标志着古代经典名方的研发进入快车道,但在发展中要遵循中医药发展规律,传承精华,守正创新,在发展中医药的同时也应大力开发古方今用的方剂。

基于此,笔者通过对国家公布的100首经典名方及药食同源中药名录进行数据挖掘,得出应用规律,为中药资源及药食同源药材的开发应用提供数据依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

资料来源于中国知网(CNKI)、国家中医药管理局发布的《古代经典名方目录(第一批)》、2020年版《中华人民共和国药典》《中药学》教材。

1.2 纳入标准

查询100首古代经典名方,将其中涉及药食同源药材列出,首先对比2020年版《中华人民共和国药典》进行性味归经与功能主治记录,同时对照《中药学》教材进行录入。

1.3 排除标准

排除2020年版《中华人民共和国药典》未收载的110种药食同源中药,排除公布的100首古代经典中未涉及药食同源药材的处方,排除中国知网所查到的会议文章及报纸。

1.4 数据规范预处理

药物名称首先按照2020年版《中华人民共和国药典》规范,若药典未收入,则参考《中药学》以及《中华本草》进行名称规范。例如干苏叶规范为紫苏,橘皮规范为陈皮等,入药部位“果皮、果实”统一为果部;对于某些中药经炮制后性味归经及功效等发生改变的则分别统计,而应用频率统一,例如干姜辛,热,具温中散寒等功效;生姜辛,微温,具解表散寒、化痰止咳等功效,但应用统归为姜。将功效为补气类、补血类、补阴及补阳类中药统归为“补虚类”。

1.5 建立数据库

对国家发布的110种药食同源名单药材,查阅《中华人民共和国药典》进行性味归经、功能主治及应用频次记录,对100首古代经典名方录入Excel 2019,采用origin 2018构图。

2 结果

2.1 应用频率分析

将国家公布的100首古代经典名方中药全部录入,经筛选后100首古代经典名方符合标准的有96首,发现国家公布110种药食同源药材在名方中出现48种,同时得到这些药材出现数据频次,见表1。出现应用频次≥10%者有8味,分别是甘草、人参、姜(生姜,干姜)、大枣、茯苓、当归、黄芪、陈皮,其中应用最高的是甘草,达到60%。

2.2 性味归经分析

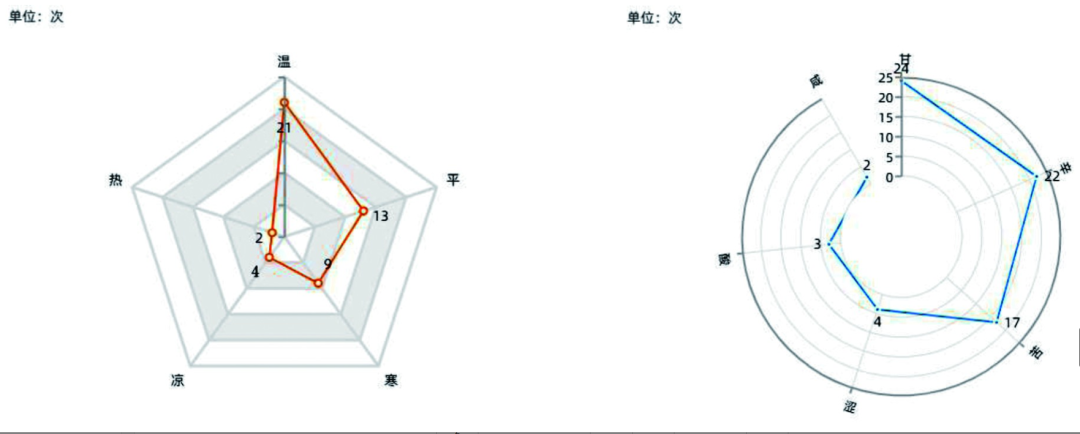

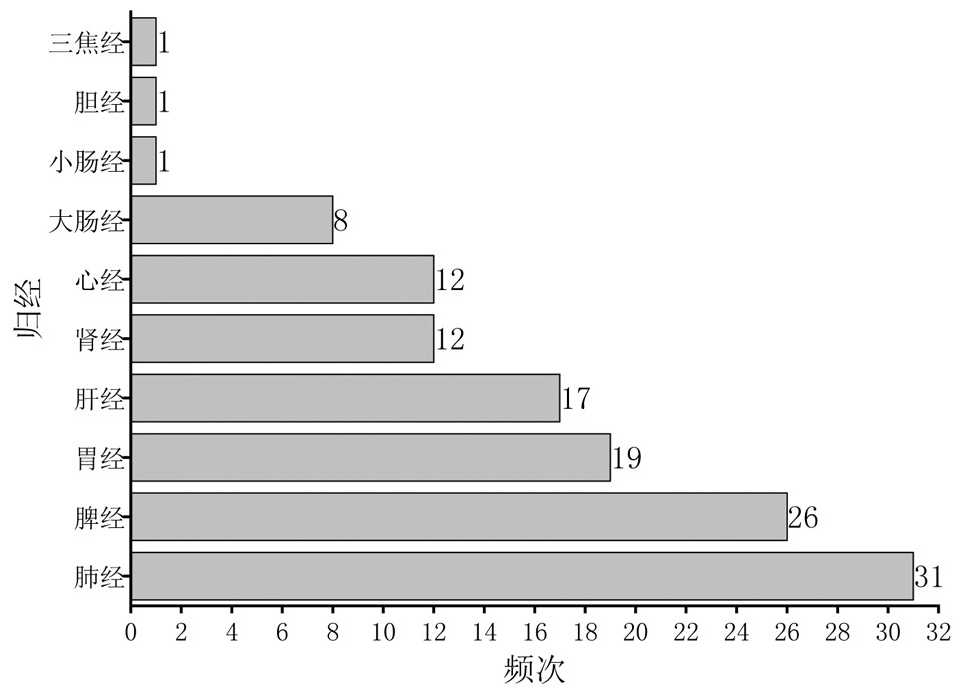

对100首古代经典名方中涉及的48种药食两用药材的性味归经进行分析,发现药性以温(21次,43.8%)占据比例最多,其次是平(13次,27%),药味则以甘(24次,50%)、辛(22次,45.8%)为主。见图1。涉及药物归经从高至低进行排序,首以归肺经(31次,64.5%)最高,其次是归脾经(26次,54.2%)、胃经(19次,39.6%)、肝经(17次,35.4%)、肾经(12次,25%)、心经(12次,25%)。见图2。

图1 四气五味频次统计

表1 100首名方中药食同源药材应用频次

(次)

| 编号 | 药物 | 频次 | 编号 | 药物 | 频次 |

1 | 甘草 | 60 | 25 | 山茱萸 | 2 |

2 | 姜(生姜,干姜) | 34 | 26 | 薤白 | 2 |

3 | 人参 | 26 | 27 | 肉苁蓉 | 2 |

4 | 当归 | 26 | 28 | 郁李仁 | 1 |

5 | 茯苓 | 24 | 29 | 蒲公英 | 1 |

6 | 大枣 | 19 | 30 | 姜黄 | 1 |

7 | 黄芪 | 11 | 31 | 白果 | 1 |

8 | 陈皮 | 10 | 32 | 芡实 | 1 |

9 | 杏仁 | 9 | 33 | 丁香 | 1 |

10 | 栀子 | 6 | 34 | 淡豆豉 | 1 |

11 | 阿胶 | 5 | 35 | 薏苡仁 | 1 |

12 | 山药 | 4 | 36 | 荷叶 | 1 |

13 | 桔梗 | 4 | 37 | 鲜扁豆花 | 1 |

14 | 白芷 | 4 | 38 | 香薷 | 1 |

15 | 桑叶 | 3 | 39 | 牡蛎 | 1 |

16 | 金银花 | 3 | 40 | 乌梅 | 1 |

17 | 肉桂 | 3 | 41 | 小茴香 | 1 |

18 | 橘红 | 3 | 42 | 薄荷 | 1 |

19 | 草果 | 3 | 43 | 紫苏籽 | 1 |

20 | 桃仁 | 3 | 44 | 木瓜 | 1 |

21 | 玉竹 | 2 | 45 | 葛根 | 1 |

22 | 藿香 | 2 | 46 | 槐花 | 1 |

23 | 菊花 | 2 | 47 | 紫苏 | 1 |

24 | 枸杞 | 2 | 48 | 百合 | 1 |

2.3 功效频次分析

根据《中华人民共和国药典》和《中药学》教材中药的功效分类标准,对48味中药进行功效分类,得出数据,共涉及14类,其中补虚类药(12次,25%)、解表类药(9次,18.7%)出现频次最多,见表2。

表2 100首名方中药食同源药材功效分类

(次)

| 功效 | 频次 | 功效 | 频次 |

补虚 | 12 | 化湿 | 2 |

解表 | 9 | 活血化瘀 | 2 |

化痰止咳平喘 | 4 | 利水渗湿 | 2 |

收涩 | 4 | 平肝熄风 | 1 |

理气 | 3 | 祛风湿 | 1 |

清热 | 3 | 泻下 | 1 |

温里 | 3 | 止血 | 1 |

图2 药物归经频次统计

2.4 入药部位分析

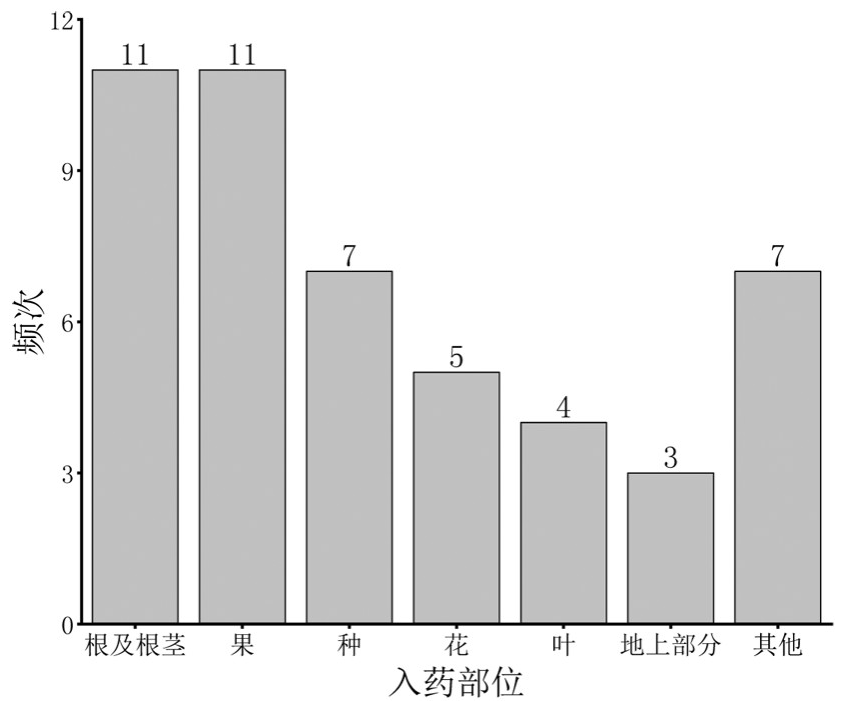

通过对100首名方所应用的48味中药入药部位进行分析,得到根及根茎类(11次,22.9%)、果类(11次,22.9%)、种类(7次,14.6%)三部分应用最多,而全草类及其他类涉及的较少,见图3。

图3 入药部位应用频次分析

3 讨论

通过对国家公布药食同源类中药材名单、经典名方、《中华人民共和国药典》及《中药学》药食同源类中药的应用频次进行数据挖掘分析。110种药食同源药材在《中华人民共和国药典》中有5味未收载,《中药学》教材7味未收载。根据名方共剔除未涉及的药材62味,4首方剂。通过对剩余名方中涉及的48味药材进行应用频次分析,发现应用频次≥10%者达到8味,最高是甘草60次。对药物性味归经频次分析,性味归经偏向于性温、平,味甘、辛、苦,归肺、脾、胃经;功效偏于补虚、解表类。性味归经与功效之间存在一定相关性,故分析发现功效为补虚及解表最多。

中医治病讲究整体观与辨证观,中医用药则更加讲究升降浮沉、四气五味与性味归经的整体关系。48味药材中药性以温(21次)、平(13次)最高,药味以甘(24次)、辛(22次)、苦(17次)三者最高,且通过上述分析发现名方中应用超过10%的8味高频药中,“味甘”占25%、“味辛”占18.2%,药性“性温”占28.6%。分析高频药归经发现,其频次与药性、药味规律相同,占比仍然是“归肺、脾经”多。这与《黄帝内经》对于药物作用五脏六腑的描述大致相符“五味所入:甘入脾,辛入肺,苦入心,咸入肾,酸入肝,是谓五入”。入药部位应用最多则与日常生活有一定关联,最多是果类其次是根及根茎类、种类。果实富含多种营养成分,日常食用最多;种子作为植株生长基础,营养丰富;而根及根茎类,则在春夏之际吸收土壤营养,上行至果实、花、叶,到秋冬两季则又下行沉至根部。

根据统计数据分析,高频补虚类药甘草、人参、当归、黄芪是古今临床常用的大宗药材,补益气血之功效尤为突出。甘草味甘平,无毒,可起调和诸药等功效,故有“国老”之称,应用历史悠久,经方少有不用者。现代研究甘草主要含有黄酮类和三萜类等化合物,具有抗氧化、抗癌、抗炎抑菌等功效。人参与黄芪味甘,性温,均具补脾补气之功效,现代药理学研究发现人参有提高免疫、抗癌、提高记忆力等功效。且现代研究发现黄芪具有改善血液系统及心血管系统等功效。当归味甘、辛,温,具补血活血功效,是补血圣药。

甘温之物针对脾肾不足之病,甘用于正气虚弱,能补、能和、能缓,可补益和中、调和诸药,因此与其他药性均可配伍应用;性温属阳具有温中祛寒及益火扶阳等作用,可减轻或消除寒证;性平之物不寒不热,其性中正,避免寒热太过,作用缓和。辛味药物大多可以作用于鼻窍、肺脏及肺经,与肺的宣发肃降之性和主一身之气的功能密切相关,且辛能散能行,达表润肌,具有行气行血的作用;苦能泄能燥,解毒退热,用于湿热之证,起苦寒燥湿之功。

从扶阳学说角度出发,清代郑钦安作为扶阳学说创始人,在其《医理真传》记载:“气者阳也,阳行一寸,阴即行一寸;阳停一刻,阴即停一刻。”表明阳气温养人体,有气化推动作用。“人身所持以立命者,其唯此阳气乎,阳气无伤百病自然不作,有阳则生,无阳则死”。指出疾病的发生乃阳气不足。现代扶阳学说主张人生立命在于以火立极,治病立法,在于以火消阴,病在阳者,扶阳抑阴,病在阴者,用阳化阴。古人认为气为阳、血为阴,《血证论》指出:“气为血之帅,血为气之守。”气虚则血凝,温热之物有温里散寒、补火助阳等诸多功效,利用甘温之物增阳气,补气血,气血充足则百病不侵。然阴阳互藏之关系,相辅相成,阴阳相变由生,假如过于补益或食用某一种药材都会与中医的“致中和”思想出现偏离,造成体内阴阳失衡,身体反而不能承受,从而引起疾病,因此利用阴阳相统一的关系,通过药食同源中药进行气血双补,既可调理身体,又可增强免疫,使体内阴阳达到一种动态平衡的状态。

中医药发展几千年,可食用药材并非此百种,食用药材的开发还需根据其四气五味与功效,故笔者认为在药物性味、归经的划分与药物中某些特定的营养成分水平差异存在一定的关联。不同的入药部味具有不同化学成分及营养价值,具有不同的药用功效。且有现代相关研究表明,性温、平,归肺、脾、胃经之物相比于其他药材蛋白质含量较高。因此,在对药食同源类药材的开发与应用时可结合四气五味,根据人们日常食用入药部位,以及蛋白质的含量作为切入点和研究思路。同时,药食两用植物的开发依据中医古代方剂的应用,在中药的四气五味、应用部位等方面,加大药食两用的中药资源及古代方剂的开发应用。

4 结语

中医学作为我国一门传统的、悠久的、系统的学科,在疾病治疗时讲究整体、注重辨证治疗,并且中医还讲究“治未病”。然未病治疗在于先防,疾病先防则在于平时养生,古人多讲究顺应自然规律的变化发展及饮食的养生方法,例如:以黑色食物补气养肾,以红色食物补铁养血。药食同源类药材的安全性及补益性具有得天独厚的优势,随着人们物质生活水平的提高及药食同源类中药开发应用,现代人们逐渐倾向于饮食养生,这便使得人们在日常生活中会偏重于对此类食物的选择,通过日常药膳食疗的方法达到增强身体机能,预防疾病的目的。

虽说民间可食用中药材数量远比国家公布的多,但又因安全性问题的存在使得可以药食两用类药材较少。如初春人们采摘野菜,盛夏之时食用新鲜地黄。所以,在开发药食同源类药材时要诠释药材的安全性与增补性,开发利用集安全性、补益性、风味性于一体的药食同源产品,同时,还可开发新的炮制方法。但在开发及应用时还要注意对古代本草及医籍记载的性味归经及功效进行总结,遵循应用配伍原则与调理原则,了解古人组方真谛,及其独特配方规律,充分利用中医方剂之精髓,亦要与现代生理功效建立关联,还要结合现代技术手段对开发药材进行成分-靶点-通路分析,在日常食用的同时开发新的治疗功效。随着人们物质生活水平的提高,加快药食同源类药材产业的开发应用,还可推动中药旅游业的开发,推进中药现代化,促进“健康中国”发展。

版权归属原始权利人,文中观点仅代表作者本人,不代表本平台立场。转载请标明来源。

转载仅为传播中医药基础知识,如果本文侵犯了您的权利,请及时联系我们,以便洽谈授权或及时删除!

标签:

【免责声明】

1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。

2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。

3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。

4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。

5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。

最新文章

百花农品:真药材,平价卖,守护千年药香

在中药材电商市场蓬勃发展的当下,乱象丛生:染色虫草、硫磺枸杞...(1080 )人阅读时间:2025-02-27

破茧重生:民间中医的千年传承亟需政策松绑!

中医,作为中华文明的瑰宝,数千年来以“简、便、验、廉”的特点...(926 )人阅读时间:2025-02-25

理性看待民间中医的作用:传承与困境中的“高手在民间”

中医作为中华文明的瑰宝,其生命力不仅存在于现代医疗体系内,更...(894 )人阅读时间:2025-02-24

让真药材回归百姓家——守护中药生态,百花农品与您同行!

中药,是中国人代代相传的健康密码,承载着“治未病”的智慧与自...(1025 )人阅读时间:2025-02-21

来源:《中国中医药现代远程教育》2023,21(04)我国中...

来源:《中国中医药现代远程教育》2023,21(04)我国中... 全国15个省市中药材趁鲜切制品种目录(269个)(不含征求意...

全国15个省市中药材趁鲜切制品种目录(269个)(不含征求意... 中药资源循环利用和绿色发展是国家实施生态文明建设的重要组成部...

中药资源循环利用和绿色发展是国家实施生态文明建设的重要组成部... 微生物肥料发展现状及其在中药材种植中的应用黄钦 尉广飞 常瑞...

微生物肥料发展现状及其在中药材种植中的应用黄钦 尉广飞 常瑞...