那些美丽的中药名字是怎么来的?

时间:2022-12-31人气:作者: 药用植物图鉴

中药的命名大多都有规律可循,一般是根据药物的形态、气味、颜色、功用、产地、药用部分、采收季节等诸方面的特征,单独或综合起来命名的。从名字上让我们容易掌握中药的药性、形态特征等,使更容易记忆学习。

1、麻黄

《本草经考注》:“其色黄,其味麻,故名”。其色黄是因为麻黄药材久置后由青变化黄。

另一种说法为《植物名释札记》云:“麻”为细小之义,麻黄之取名,谓“花小而黄之故”。

2、紫苏

紫苏入药最早见于魏晋《名医别录》称为“苏”,亦曰:“苏,叶下紫色气甚香”。“苏”在古代属于一类气味辛香的植物代表。

3、荆芥

4、防风

防风因具有祛风解表,防风胜湿的功效而得名。李时珍解释其名称由来:防者,御也。其功御风最捷,故名。

5、白芷

白芷之名最早出现于屈原《离骚》:“菉蘋齐叶兮,白芷生”,历代本草均以“白芷”作为药材正名。李时珍曰:“徐锴云:初生根干为芷,则白芷之义取乎此也。

6、细辛

《本草图经》曰:“细辛,其根细, 而其味极辛, 故名之曰细辛。”

7、藁本

《图经本草》载:“叶似白芷香, 又似芎䓖(川芎), 但芎䓖似水芹而大, 藁本叶细耳, 根上苗下似禾藁, 本,根也”。故以名之。

8、苍耳

苍耳子入药始载于东汉时期的《神农本草经》名“枲耳实”。 明代《本草乘雅半偈》记载为“枲耳, ……, 实如鼠耳, 其色苍苍, 复名苍耳……”。

9、辛夷

《本草纲目》记载:“辛夷 “夷者,荑也。其苞初生如荑而味辛也”。荑:茅草的嫩芽也。而故名。

10、牛蒡

牛蒡子原名“恶实”,始载《名医别录》,到《图经本草》称恶实为牛蒡子。据《本草名考》记载:蒡,通旁,此处作边、侧讲。……“牛蒡者,谓牛遇“恶实”,犹须在其侧而远其实,故名牛蒡,因本品为草本,并用其种子,因此称作牛蒡子。

11、石膏

石膏,本品为矿石,水飞后细膩光滑如膏脂,故名。

12、柴胡

柴胡,在古本草中多以“茈胡”为正名。《本草纲目》解释说:“茈字有柴、紫二音。茈姜、茈草音紫,茈胡之茈音柴。柴胡生山中,嫩者可茹,老则采而为柴,……而根名柴胡也”。

13、升麻

升麻,本品“其叶似麻,其性主升,故名” (《本草纲目》)。根据形状及药性得升浮之性而得名。

14、木贼

时珍曰︰此草有节,面糙涩。治木骨者,用之磋擦则光净,犹云木之贼也。

15、知母

时珍曰︰宿根之旁,初生子根,状如虻之状,故谓之母,讹为知母、母也。余多未详。

16、天花粉

本品为栝楼之根,又名“栝楼根”。古时常捣烂滤汁作淀粉用, “其根作粉,洁白如雪,故谓之天花粉”(《本草纲目》)。

17、栀子

本品药用其果实,原名“卮子”。《本草纲目》云:“卮,酒器也,卮子象之,故名,俗作栀”。因其形状而得名。

18、夏枯草

“此草冬至后生叶,至春而花,一到夏至即枯,故名”(《本草便读》)。因生长特性而得名。

19、决明子

药用其种子,有明日之功,故名。因其形似马蹄,故有“马蹄决明”之称。又因其为植物(草类)药物,故称“草决明”。

20、黄芩

黄芩,《本草注》芩者,黔也。黔乃黄黑之色也。

21、黄连

本品药用其根,“其根连珠而色黄,故名”(《本草纲目》)。

22、龙胆

“叶似龙葵,味苦如胆,因以为名”(《本草纲目》),根据形状、味道而得名。

23 、地黄

本品药用其块根。因生于地下,色黄,故名。简称“生地”。

24、苦参

本品药用其根,陶弘景谓,其“根味至苦恶”。本品因其味极苦,形似参而得名。

25、白鲜皮

本品药用其根皮。《本草纲目》云:“鲜者,羊之气也。此草根白色,作羊膻气”,根据其药用部位、气味及颜色命名。

26、金银花

“花初开者,蕊瓣俱色白,经二三日,则色变黄,新旧相参,黄白相映,故呼金银花”(《本草纲目》)。本品依据花蕾开放时间先后不同而有黄白二色,犹如金银搭配,故又称“二花”、“双花”。

27、连翘

本品药用其果实,“其实似莲作房,翘出众草,故名”(《图经本草》),因形状而得名。

28、穿心莲

本品“花形似莲,在中医药的五行学说中认为苦入心。

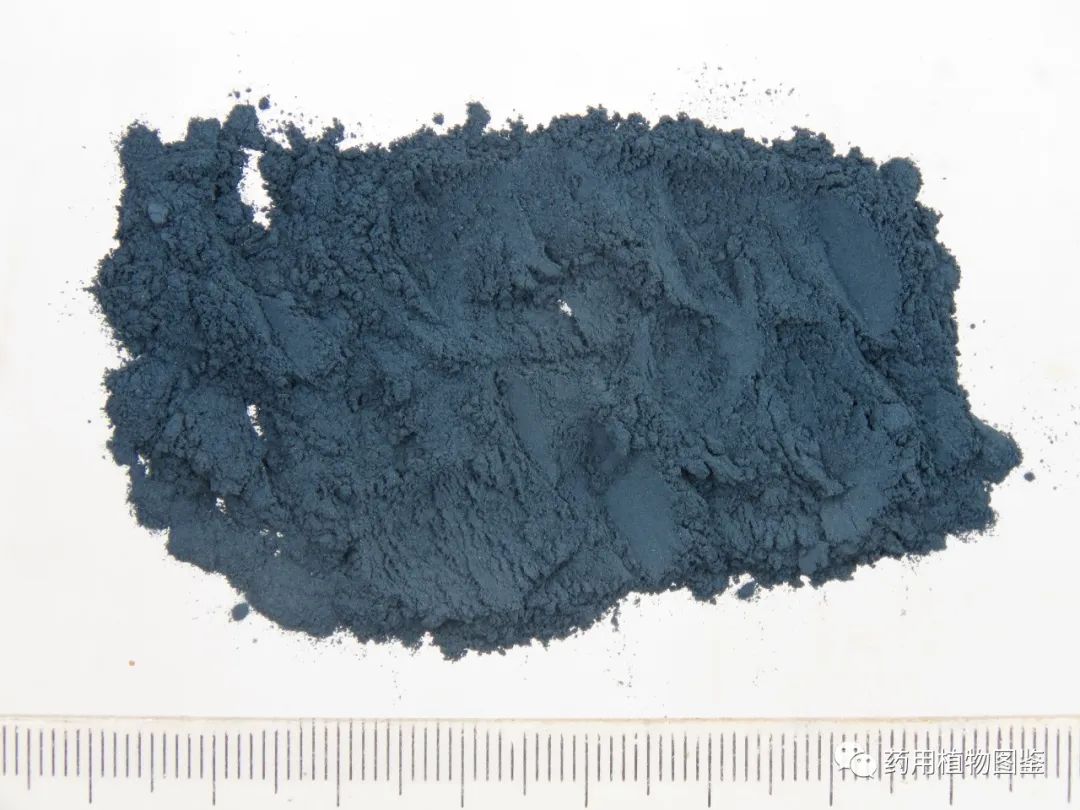

29、青黛

《本草纲目》记载:“黛,眉色也。……灭去眉毛,以此代之,故谓之黛”。本品因古作画眉之用而得名。

30、贯众

“此草叶似凤尾,其根一本而众枝贯之。故草名风尾,根名贯众”(《本草纲目》)。因形状而得名。

31、重楼

▲ 北重楼

32、拳参

33、漏芦

《本草纲目》云:“屋之西北黑处谓之漏,凡物黑色谓之卢。此草秋后即黑,异于众草,故有漏卢之称”。

34、茯苓

35、土茯苓

本品原名“禹余粮”,“相传昔禹行山中,采本品充饥,而弃其余粮,故名。形似茯苓,后遂谓之土茯苓也”(《中国药学大辞典》),前者根据传说得名,后者根据形状得名。

36、鱼腥草

37、败酱草

陶弘景云:其“根作陈败豆腐气,故以为名”,本品因有腐败的豆酱气,药用带根的全草得名。

38、墓头回

据传说:一产妇出血身亡,黄泉路上,遇一医生指点曰:滴血鲜红,人未亡也。速抬棺返回,用此草药,起死回生,故名墓头回。

▲墓头回原植物——糙叶败酱

39、射干

“射干之形,茎梗疏长,正如射人长竿之状,得名由此尔”(《图经本草》)。本品因形状而得名。

40、山豆根

本品药用其根及根茎,《图经本草》云:“苗蔓如豆,根以此名”。主要根据形状而得名。

41、马勃

42、木蝴蝶

清代赵学敏的《本草纲目拾遗》,书中记载:“木蝴蝶出广中,乃树实也,片片轻如芦中衣膜,色白似蝴蝶形,故名”。

43、白头翁

《唐本草》: “白头翁,其叶似芍药而大,抽一茎,茎头一花,紫色,似木堇花,实大者如鸡子,白毛寸余。正似白头老翁,故名焉。

44、马齿苋

“其叶比并如马齿,而性滑利似苋,故名”(《本草纲目》)。本品因形状、性质而得名。

45、鸦胆子

46、半边莲

本品“秋开小花,淡红紫色,止有半边,如莲花状,故名”(《本草纲目》),因其形状而得名。

47、千里光

本品长于清热明目,善疗多种目疾,《滇南本草》“喻其恢复目力可及千里也”,因功用而得名。

48、玄参

“玄,黑色也”(《本草纲目》)。陶弘景云:“其茎微似人参,故得参名”。本品因形状、颜色而得名。又称“黑参”、“黑玄参”。后因避清代康熙(玄烨)之讳,改“玄”为“元”,而得“元参”之名。

49、牡丹皮

本品“以色丹者为上。虽结子而根上生苗,故谓之牡丹”(《本草纲目》)。因药用其根皮而得名。

50、紫草

“此草花紫根紫,可以染紫,故名” (《本草纲目》),因颜色而得名。

51、地骨皮

“本品乃枸杞之根皮,入土极深,皮亦极厚,力能至骨,故名”(《中华药海》)。

52、胡黄连

胡,“泛指外国或外族的”。本品为当时外来药物,故称为“胡”。“其性味功用似黄连,故名”(《本草纲目》)。本品因产地、性味功用而得名。

53、大黄

本品色黄,故名。因其荡涤肠胃,推陈致新,如戡定祸乱,以致太平,故有“将军”之号,诚如陶弘景所云:“大黄,其色也。将军之号,当取其峻快也”。又因其质佳者切面之纹如锦,故又名“锦纹”。

54、芦荟

芦,黑色;荟,聚也。本品采集后从中提取液汁,色黑而凝聚如饴,故名。

55、京大戟

京大戟入药,原载名大戟,因“其根辛苦,戟入咽喉,故名”(《本草纲目》)。

56、牵牛子

陶弘景云:“此药始出田野人牵牛谢药,故以名之”。李时珍云:“近人隐其名为黑丑,白者为白丑。盖以丑属牛也”,今又名“二丑”。

57、巴豆

“此物出巴蜀,而形如菽豆,故以名之”(《本草纲目》)。本品因产地、形状而得名。

58、威灵仙

“威,言其性猛也;灵仙,言其功神也”(《本草纲目》)。本品因其性及功神而得名。

▲ 威灵仙原植物——棉团铁线莲

59、徐长卿

“徐长卿,人名也。常以此药治邪病,人遂以名之”(《本草纲目》)。本品因人名而得名。

60、伸筋草

本品能祛风湿、舒筋活络,有利于筋脉的屈伸,药用全草,故名。

61、海风藤

此藤产于沿海地区,有祛风湿的功效,故名海风藤。

62、青风藤

古人认为该藤木,四季常青,故名青藤、青风藤。

63、路路通

因其球状聚花果上有多数孔洞,入药有通十二经络的功能,故名路路通。

64、穿山龙

其根茎横长生长,外形嶙峋似龙形而得名。

65、秦艽

李时珍《纲目》载:“秦艽出秦中(今陕西),以根作罗纹交纠者佳,故名秦艽,秦乣”。

66、防己

67、豨莶草

古书上指猪;莶,指气味辛毒之草。《本草纲目》解释云:“楚人呼猪为豨,呼草之气味辛毒为莶。此草气臭如猪而味莶螫,故谓之豨莶”。本品因气味而得名。

68、络石藤

69、老鹳草

《救荒本草》,谓:“又名斗牛儿苗,生田野就地拖秧而生,茎蔓细弱,其茎红紫色,叶似芫荽叶。瘦细而稀疏,开五瓣小紫花,结青蓇葖儿上有一咀,甚尖锐如细锥子状,其角极似鸟咀,因此名焉。”

▲ 老鹳草原植物——牻牛儿苗

70、刺五加

《本草纲目》称刺五加,以五叶交加者良,茎生有刺,故名刺五加。

71、桑寄生

“此物寄寓它木而生,如鸟立于上,故名寄生”(《本草纲目》)。“诸树多有寄生,……方家唯须桑上者”,(《蜀本草》),因而得名“桑寄生”。

72、狗脊

本品药用植物的根茎,苏恭云:此药“根长多歧,状如狗之脊骨”,因形状而得名。

73、千年健

因为该药有祛风湿、健筋骨的功效,使人筋骨常健,故名千年健。

74、藿香

因“豆叶曰藿”(《本草纲目》),本品叶似豆类植物的叶,气味芳香,故名。

75、佩兰

《本草纲目》云:“其叶似菊,女子、小儿喜佩之”。本品夏月佩之,辟秽,气香如兰,故名。据记载,夏月采置发中,令头不埴”。埴,意粘,即头发中积的脂膏又不疏通者(《古医籍词义》)。将本品采置发中,则发不粘膩,故又有“醒头草”、“省头草”之名。

76、苍术

苍术与白术秦汉时期统称术,陶弘景始分为二,因本品根“色苍黑”,故名苍术。《纲目》云:“按六书本义,术字篆文,象其根干枝叶之形。

77、白术

本品早期与苍术不分,陶弘景始分为二,与苍术相比,本品断面色略淡白,故名之为白术。

78、厚朴

《本草纲目》云:“其木质朴而皮厚,味辛烈而色紫赤,故有厚朴、烈、赤诸名。”

79、砂仁

本品药用其果实,脱去果皮后,内有种仁30~60粒,缩聚成团,散之如砂粒,故名。

80、豆蔻(白豆蔻)

《本草纲目》云:“凡物盛多曰蔻”。本品药用其果实,形似豆,壳白厚,故名。

81、滑石

本品为矿石类药物,其“性滑利窍,其质又滑膩,故以名之”(《本草纲目》)。

82、草果

《滇南本草》“草果药”:草果药,形如草果而小,故名。

83、猪苓

84、泽泻

去水曰泻,如泽水之泻也”(《本草纲目》),本品因功用而得名。

85、车前

“此草好生道边及牛马迹中”(《本草纲目》),故曰“车前”;药用其种子谓“车前子”,药用其全草谓“车前草”。

86、木通

本品药用其藤茎,古称“通草”。因茎中“有细细孔,两头皆通,故名通草,即今所谓木通也” (《本草纲目》)。

87、通草

《本草纲目·通草》:“有细细孔,两头皆通,故名通草。

88、瞿麦

89、萹蓄

《尔雅·释草》:“竹,萹蓄。” 郭璞 注:“似小藜,赤茎节,好生道旁,可食,又杀虫。”

90、海金沙

本品药用植物的孢子,“其色黄如细沙也。谓之海者,神异之也”(《本草纲目》)。本品因形、色而得名。

91、石韦

《本草纲目》云:“柔皮曰韦”。本品药用植物的叶片,该植物“蔓延石上,生叶如皮”(《名医别录》)且柔软,故名石韦。

92、冬葵子

93、灯心草

其茎髓可点油灯作灯心用故名。

94、萆薢

“力能外拓而性复下趋,故驱风寒湿而解之于至卑,此所以谓萆薢也” (《本草思辨录》)。因功用而得名。

95、茵陈

“此草似青蒿而不香,叶背色白,经冬不死,至春则更因旧苗而生新苗,故有因陈之名”(《本草便读》)。本品因生长特性而得名。

96、金钱草

97、虎杖

“杖言其茎,虎言其斑”(《本草纲目》)。本品药用其根茎和根,茎表面散在着红色或紫色的斑点,因药用部位和茎上的斑点而得名。

98、垂盆草

因其古人发现该植物生长后多沿盆边下垂,故名垂盆草。

99、附子

100、肉桂

陆佃《埤雅》云:“桂犹圭也,宣导百药,为之先聘通使,如执之使也。”入药以皮厚如肉者佳,故名肉桂。

101、枳实

李时珍说:“枳乃木名,实为其子,故名枳实。”

102、丁香

103、高良姜

高良姜,陶弘景云:“此姜始出高良郡”,故得此名。“高良郡”指今天的广东阳江、阳春一带。

104、胡椒

105、青皮

本品乃“橘之未黄而青色者”(《本草纲目》),故名。

106、荜茇

107、陈皮

原名为“橘皮”。习惯认为,新鲜橘皮味较辛辣,气燥而烈,入药一般以放置陈久,辛辣之味缓和者为宜,故名“陈橘皮”、“陈皮”。

108 、木香

109、枳壳

《本草纲目》将枳实与枳壳合并,总称为“枳”,列于木部灌木类。枳乃木名,壳乃果皮,故名枳壳。

110、沉香

本品药用木的心材,体重,有“置水则沉”(《本草纲目》)的特性,又因其气味芳香而得名。

111、川楝子

原名“楝实”,因“楝实以蜀川者为佳”(《图经本草》)而得名。又因“其子如小铃,熟则黄色,名金铃,象形也”(《本草纲目》),故又有“金铃子”之名。

112、乌药

本品药用植物的块根,其表面黄棕色或棕黑色,古人谓之乌色。因“乌以色名”(《本草纲目》)而得名。

113、香附

本品药用植物的根茎,因“其根相附连续而生,可以合香,故谓之香附子”(《本草纲目》)。因形状及香气而得名。

114、佛手

本品的果实,“其实状如人手,有指,俗呼为佛手柑”(《本草纲目》),根据形状而得名。

115、薤白

薤为菜类,其根色白,故名薤白。

116、山楂

山楂古称赤爪木,因其味酸涩如楂子,故名山楂。

117、六神曲

118、莱菔子

“莱菔乃根名,上古谓之芦葩,中古转为莱菔,后世讹为萝卜,陆佃乃言莱菔能制面毒,是来牟之所服,以菔音服,盖亦就文起义耳。

119、使君子

俗传潘州的郭使君疗小儿诸疾多是独用此物,后医家因号为使君子也。根据人名而得名。

120、槟榔

121、雷丸

“此物生土中,无苗叶而杀虫逐邪,犹雷之丸也”(《本草纲目》)。因形态、功用而得名。

122、小蓟

古人在介绍这种植物的时间说到,此草之花如发髻,形小,髻通蓟,故名小蓟。

123、地榆

陶弘景云:本品“其叶似榆而长,初生布地,故名”。

124、侧柏叶

125、白茅根

126、三七

据《云南土特概况》记载:“三七原名‘山漆’,现名‘三七’,则系此种植物之形态,每株有三个枝干七个叶子而命名”。“云本名山漆,谓其能合金疮,如漆粘物也,此说近之”(《本草纲目》)。因其苗似人参,故又名“人参三七”、“参三七”。据《增订伪药条辨》曹炳章按云:“三七,原产于广西镇安府,在明秀镇隶田阳,所产三七,均贡田州,故名‘田三七”’。广西田阳县田州镇,历史上是三七的集散地,因而得名“田三七”、“田七”。

127、茜草

茜即为绛色,其根可作为红色染料,故名。《说文解字》谓其为人血所生,可以染绛,故又有地血之名。

128、蒲黄

本品为香蒲之花粉,以其色黄,故名蒲黄。

129、白及

本品药用其根茎,因“其根白色,连及而生,故曰白及”(《本草纲目》)。

130、血余炭

本品系人发煅制而成。因发乃血之余,故名。

131、艾叶

《释名疏证补》云:“艾,治也。”因艾可治病安身,是以得名,药用其叶,故名艾叶。

132、川芎

原名芎藭,因功用、产地而得名。“人头穹癃穷高,天之象也。此药上行,专治头脑诸疾,故有芎藭之名”(《本草纲目》)。因主产于四川,故名“川芎藭”,简称“川芎”。

133、延胡索

原名“玄胡索”,简称“玄胡”。本品因避讳而两易其名。宋避真宗讳,改玄为延;清避康熙讳,改玄为元,故有“延胡索”、“元胡索”之名,分别简称为“延胡”、“元胡”。

134、姜黄

135、没药

本品又称为“末药”,“没 末皆为梵语”《本草纲目》按:梵语为印度古代的一种语言 。

136、乳香

本品药用其树脂,因其“垂滴如乳头”(《本草衍义》)而气芳香,故名。根据形状、气味而得名。

137、五灵脂

本品为动物复齿鼯鼠之粪便。“其屎名五灵脂者,谓状如凝脂而受五行之灵气也”(《本草纲目》),因其形状而得名。

138、郁金

金,言其色黄;郁,言其善治郁病。诚如朱丹溪所云:“古人用治郁遏不能升者,恐命名因此也”。主要根据颜色、功用而得名。

139、丹参

“丹”者,红也,丹参色红,故名丹参。

140、红花

141、益母草

原名“充蔚”。因“此草及子皆充盛密蔚,故名充蔚”(《本草纲目》)。本品“消瘀化水,是其所长。以产母必有瘀浊停留,此物能消之化之,邪去则母受益,故有益母之名”(《本草便读》)。根据其功用命名。

142、泽兰

143、牛膝

本品药用植物的根。因“其茎有节,似牛膝,故以为名”(《本草经集注》)。根据药材形状似牛的膝关节形而得名。

144、鸡血藤

本品药用植物的藤茎,“土人得之,以刀斫断,则汁出如血”(《本草纲目拾遗》),因其砍断后流出赤色汁液如鸡血而得名。

145、王不留行

“此物性走而不住,虽有王命不能留其行,故名”(《本草纲目》)。主要根据其性善走窜之特点而得名。

146、凌霄花

凌霄,言其高也。《尔雅义疏》:凌霄引蔓于树,必造其巅。《纲目》云:附木而上,高数丈,故曰凌霄。

147、马钱子

148、苏木

时珍曰:海岛有苏方国,其地产此木,故名。今人省呼为苏木尔。

149、骨碎补

陈藏器云:骨碎补“本名猴姜,开元皇帝以其主伤折,补骨碎,故命此名”。根据功用而得名。

150、儿茶

《纲目》云:“乌爹或作乌丁,皆番语,无正字。”古人误以为本品乃“细茶末熬制而成”,故名儿茶、孩儿茶。

151、刘寄奴

按李延寿南史云:宋高祖刘裕,小字寄奴……每遇金疮,敷之即愈,人因称此草为刘寄奴草”(《本草纲目》)。因人名而得名。

152、儿茶

《本草纲目》云:“乌爹或作乌丁,皆番语,无正字。”古人误以为本品乃“细茶末熬制而成”,故名儿茶、孩儿茶。

153、三棱

“三棱,叶有三棱也。因植物形状而得名。

154、半夏

155、天南星

李时珍释其名曰:“南星因根圆白,形如老人星(即船底座α)状,故名南星。”

156、白附子

因其药材形状、功效似附子而色白,故名白附子。

157、远志

“所谓远志者,以肾藏志,远志能宣泄肾邪,邪着则志不定,邪去而志自远大也”(《本草便读》)。“此草服之能益智强志,故有远志之称”(《本草纲目》)。因功用而得名。

158、皂角

李时珍云:荚之树皂,故名。皂者,乌黑色之谓也。皂荚紫黑色,故以皂为名。其形如角如刀,故又名皂角。

159、旋覆花

本品药用植物的头状花序,因其“花绿繁茂,圆而复下”(《本草衍义》),故名。

160、白前

《名医别录》,因其根细、色白,多生于道前,故名白前。

161、猫爪草

始载于《中药材手册》,因“其根由多个小块根簇生,先端质硬,形似猫爪”,故名“猫爪草”。

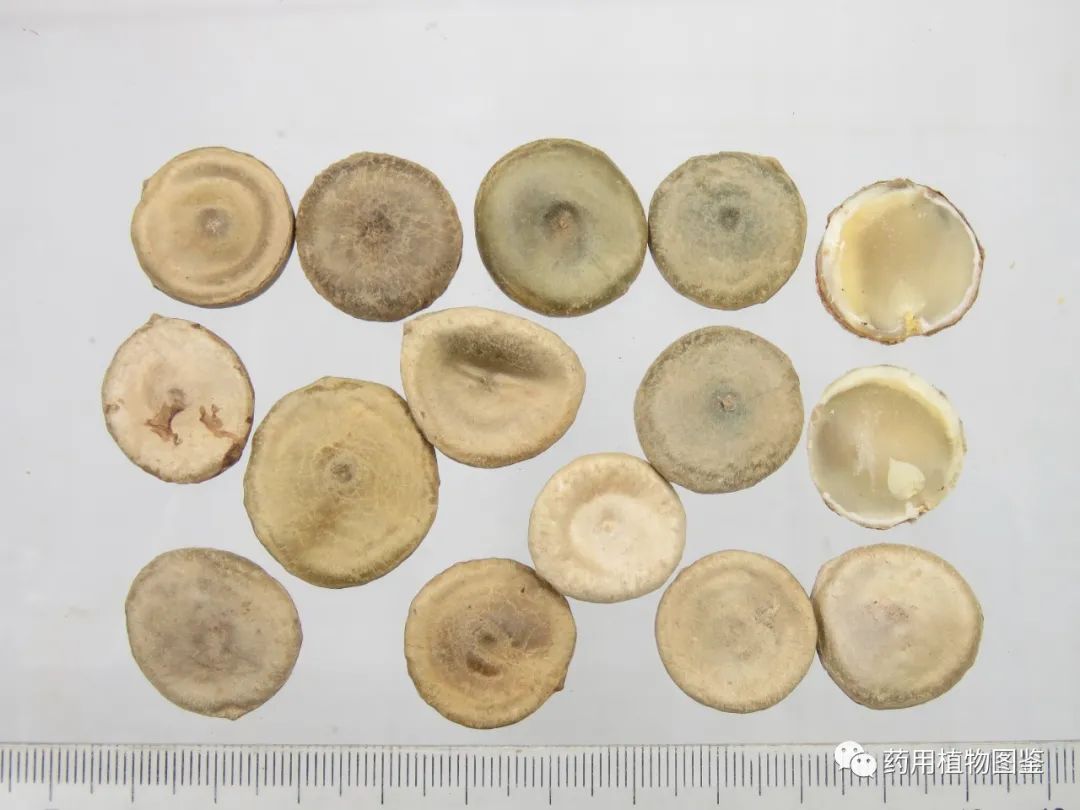

162、贝母

▲ 土贝母鲜品

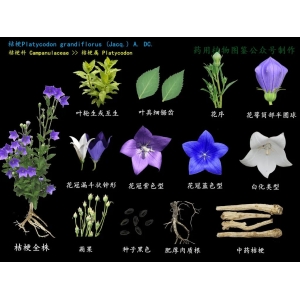

163、桔梗

《本草纲目》云:“此草之根结实而梗直,故名”。

164、胖大海

《纲目拾遗》云:“出安南大洞山……土人名曰安南子,又名大洞果。”又云:“以水泡之,层层胀大,如浮藻然。”故名胖大海。

165、百部

本品药用其块根,因“其根多者百十连属,如部伍然,故以名之”(《本草纲目》)。主要根据其根的形状而得名。

166、紫菀

本品因“其根色紫而柔宛,故名”(《本草纲目》)。主要根据其颜色和质地得名。

167、款冬花

168、马兜铃

本品药用其果实,此物“蔓生附木而上,叶脱时,其实尚垂,状如马项之铃”(《本草衍义》),故名。主要根据果实的形状而得名。

169、枇杷叶

170、葶苈子

171、琥珀

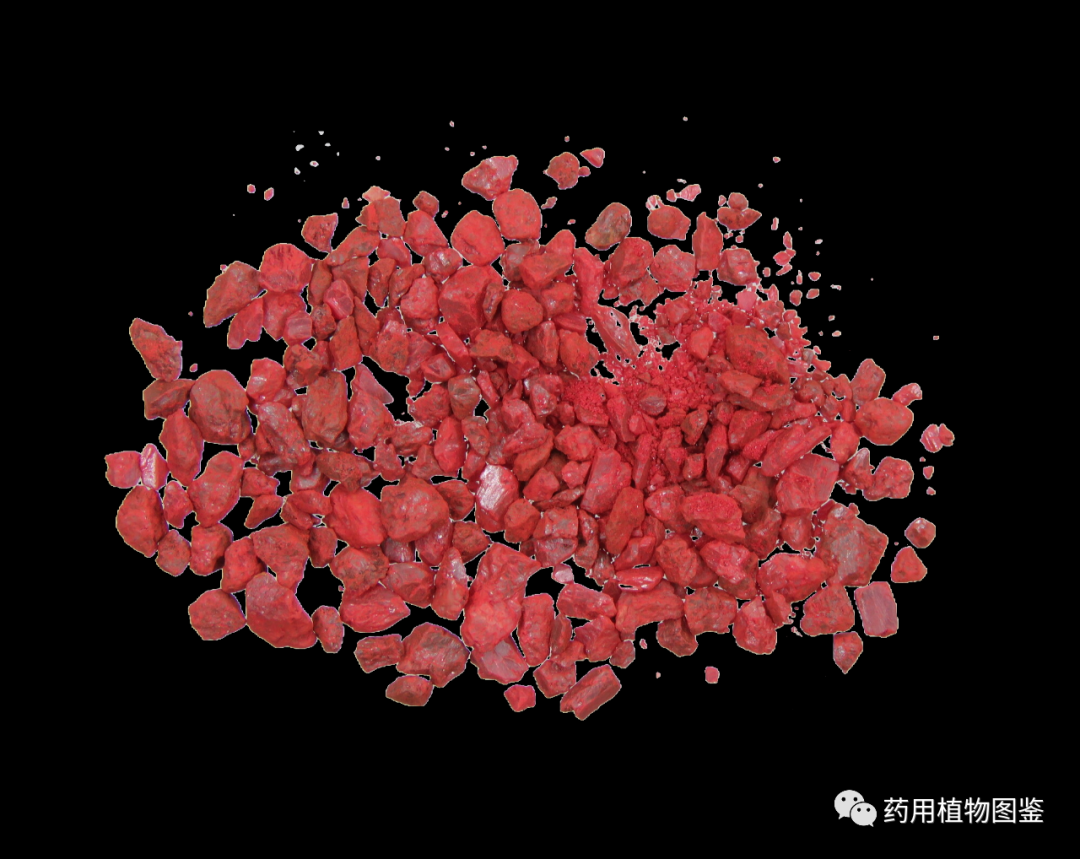

172、朱砂

173、龙骨

龙是古代传说中被神化的一种巨型动物。古人把远古时代多种大型哺乳动物骨骼化石,看作是龙的遗物,故名龙骨,龙的牙齿,故名龙齿。

174、人参

本品药用其根,因“根如人形,有神”(《本草纲目》),故名。

175、西洋参

因产于大西洋沿岸的美国、加拿大,功似人参,故名。

176、党参

本品“原出山西上党,而根形如参,故名”。因产地、形状而得名。

177、太子参

本品原在南京明孝陵所发现,故名。又因其块茎很小,多用于小孩,又名“孩儿参”。

178、黄芪

原名“黄耆”。《本草纲目》云:“耆,长也。黄耆色黄,为补药之长,故名。今俗通作黄芪”。因颜色、功用而得名。

179、山药

原名“薯蓣”,因避讳而得名。“因唐代宗名预,避讳改为薯药;又因宋英宗讳署,改为山药” (《本草衍义》)。

180、甘草

本品因味甘而得名。旧时有“国老”之称誉。甄权云:“诸药中甘草为君,治七十二种乳石毒,解一千二百般草本毒,调和众药有功,故有国老之号”。陶弘景云:“国老即帝师之称,虽非君而为君所宗,是以能安和草石而解诸毒也”。

181、钩藤

本品药用其茎枝,因“其茎间有刺” (《唐本草》),“其刺曲如钓钩,故名”(《本草纲目》)。因其形状而得名。

182、淫羊藿

陶弘景云:本品“服之使人好为阴阳,西川北部有淫羊,一日百遍交合,盖服此藿所致,故名淫羊藿”。《本草便读》谓:“淫羊藿一名仙灵脾。其叶似藿,羊食之则喜淫”,故名。

183、巴戟天

因此物以巴蜀产者为佳,且能够“戟刺”天宦阳痿之人,使之阳兴有嗣,故名巴戟天。

184、仙茅

《海药本草》谓,因“其叶似茅,久服轻身,故名仙茅”。因形和功用而得名。

185、杜仲

“昔有杜仲服此得道,因以名之” (《本草纲目》)。根据传说和人名而得名。

186、续断

本品长于活血疗伤,续筋接骨,因功效而故名。

187、肉苁蓉

本品“补而不峻,故有从容之号。从容,和缓之貌”(《本草纲目》);其质“似肉” (《本草经集注》),故名。

188、锁阳

《本草衍义补遗》,取名源于该草药的药用功效“锁住阳气,长盛不衰”,故又被称为“不老药”。

189、补骨脂

补骨脂,乃梵语Vakuci的音译名。婆固脂、破故纸、补骨鸱等皆为音近字异之译名。

190、益智仁

“脾主智,此物能益脾胃故也” (《本草纲目》),药用其种仁,故名。

191、沙苑子

在古代,本植物主产于同州沙苑(今陕西大荔一带),并以种子入药,故名沙苑子。

192、蛤蚧

本品“因声而名” (《本草纲目》)。雄者鸣声如蛤,雌者鸣声如蚧,雌雄相随,鸣声相续,故名。

193、冬虫夏草

冬虫夏草为冬虫夏草菌子座及其寄主之复合体,冬则潜入土中为虫,夏则生长为菌草,故名冬虫夏草。《植物名实图考》:“冬在土中,身为老蚕,有毛能动;至夏则毛出土上,连身僵化为草,故名。”

194、当归

李时珍云:“当归调血为女人要药,有思夫之意,故有当归之名”。当归活血补血,能使气血各有所归,因功用而得名。

195、白芍

《本草经集注》中以根、花的颜色分赤白:“白芍,其花莼白,大而美丽,根亦白色,故名。”

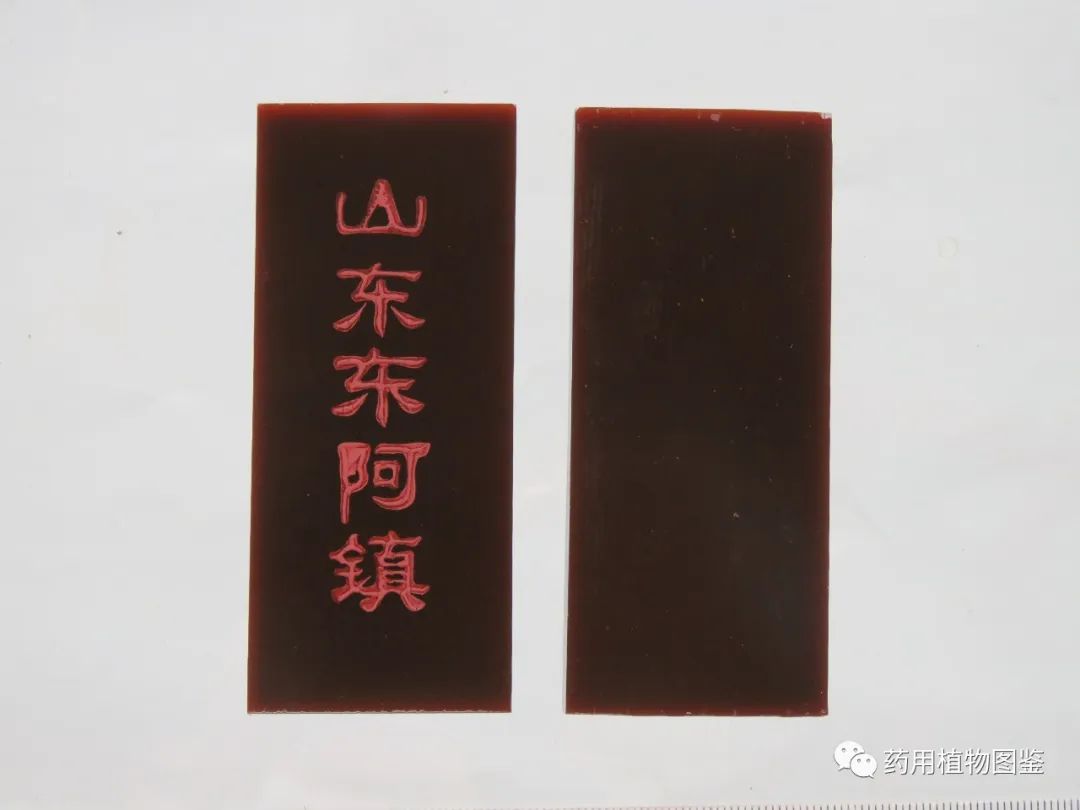

196、阿胶

本品为驴皮经漂洗去毛后熬制而成的胶块,又名“驴皮胶”。《图经本草》云:“出东阿,故名阿胶”。因产于山东省东阿县者为最好而得名“东阿胶”、“阿胶”。

197、何首乌

其药本草无名,因何首乌见藤夜交,便即采食有功,因以采人为名尔”(《大明本草》)。根据发现者而得名。

198、南沙参、北沙参

因历史上最早使用的沙参药材为桔梗科沙参属的多种植物。而后期出现的北沙参多产于北地,为作出区分,便称此为“北沙参”。

199、百合

“百合之根,以众瓣合成也。或云专治百合病故名,亦通”(《本草纲目》)。因形状或功用而得名。

200、麦冬

陶弘景:函谷即秦关,而麦门冬异于羊韭之名矣,处处有,以四月采。冬月作实如青珠,根似穬麦(大麦),故谓麦门冬,以肥大者为好。

201、天冬

《本草乘雅》:门司出入,出即生也。冬司寒令,寒即水也。合天一生水,故名天门冬。

202、石斛

石斛是喜阴植物,多生长于石缝中或林间树干上,故名“石”斛。那“斛”字是怎么得来的呢?斛是古代粮食贸易和流通的计量工具。

203、玉竹

原名“葳蕤”。因“其色白如玉,根节如竹也”(《医学真传》),故名“玉竹”。

204、黄精

黄精之名取自于仙家用其得土地之精华, 故时珍曰:“仙家以为芝草之类, 以其得坤土之精粹, 故谓之黄精” (《本草纲目》) 。

205、枸杞

本品因形而得名。“枸、杞二树名。此物棘如枸之刺,茎如杞之条,故兼名之”(《本草纲目》)。又因其果实入药,故又名“枸杞子”。

206、墨旱莲

本品药用植物的地上部分,“此草柔茎,断之有墨汁出”,又因其“细实颇如莲房状,故得莲名”(《本草纲目》)。因形状、颜色而得名。

207、女贞子

“此木凌冬青翠,有贞守之操,故以女贞状之”(《本草纲目》),本品药用其果实,故名。

208、五味子

本品药用其成熟的果实,“皮肉甘酸,核中辛苦,都有咸味,此则五味具也” (《新修本草》),因其酸、苦、甘、辛、咸五味具备而得名。

209、鸡冠花

因花外形酷似鸡冠而得名。

210、五倍子

第一种说法:《开宝本草》首次提出五倍子“一名文蛤”,“内多虫,一名百虫仓”。《本草原始》解释其名为:“因商贩得此五倍之利,故名五倍子。”

第二个说法:《本草汇言》解释其名为:“此药结球叶底,小则如黍、如粟,大则如菱,如栗,故名五倍子也。”谓五倍子大则如菱角、栗子,小则如米粒,大者数倍于小者,“五”为概数,故五倍子以此为名。

211、罂粟壳

时珍曰︰其实状如罂子,其米如粟,乃象乎谷,而可以供御,故有诸名。(“罂”字即大腹小口之瓶)

212、山茱萸

简称“山萸”,因药用其果肉,又名“山萸肉”。本品炮制晒干后,形如黑枣皮,故又名“枣皮”。

213、覆盆子

214、桑螵蛸

螵蛸,螳螂子也。在桑树作房,粘于枝上,故名桑螵蛸。

215、藜芦

“黑色曰黎,其芦有黑皮裹之,故名”(《本草纲目》),因色黑而得名。

216、常山

原名“恒山”。因历史上三个皇帝(汉文帝、唐穆宗、宋真宗)皆名“恒”,因避讳而易名“常山”。

217、蛇床子

蛇床子,乃是因“蛇虺喜卧其下食其子”(《本草纲目》)的缘故。

218、紫石英

紫石英出自《吴普本草》:紫石英,生太山或会稽。采无时。欲令如削,紫色达头,如樗蒲者。

219、雄黄

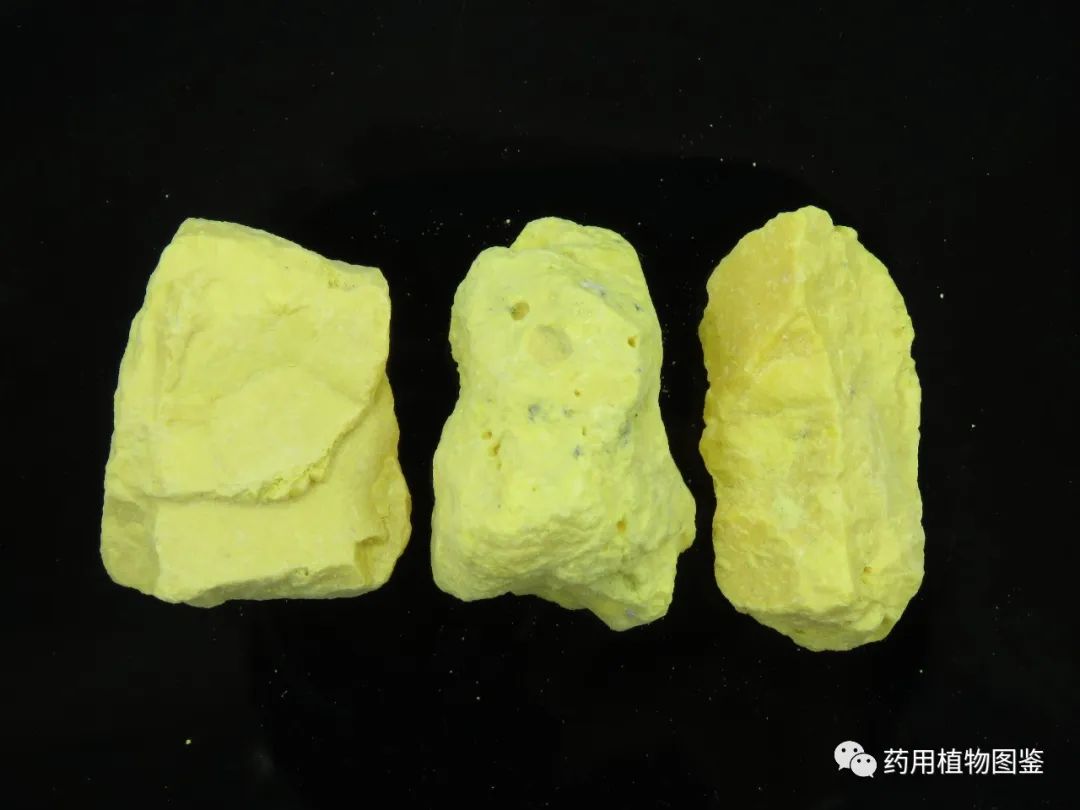

《吴普》曰:雄黄,神农苦,山阴有丹雄黄,生山之阳,故曰雄,是丹之雄,所以名雄黄也。

220、硫黄

标签:

【免责声明】

1.“高鹏说药材”致力于提供中药行业各类资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。

2.“高鹏说药材”部分文章信息来源于网络转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如对内容有疑议,请及时与我平台联系。

3.“高鹏说药材”所有信息仅供参考,不做任何商业交易及或医疗服务的根据,如自行使用“高鹏说药材”内容发生偏差,我平台不承担任何责任,包括但不限于法律责任,赔偿责任。

4.“高鹏说药材”各类带“原创”标识的资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布;经本网协议授权的转载或引用,必须注明“来源:高鹏说药材(www.gpsyc.com)”。违者本网站将依法追究法律责任。

5.本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。

最新文章

守护本草根脉 共筑诚信电商——中药材行业健康发展需要你我同行

中医药是中华民族的瑰宝,承载着五千年的智慧结晶。近年来,随着...(630 )人阅读时间:2025-03-17百花农品以"三最"标准打造百姓信赖的中药

在中药材电商行业鱼龙混杂的当下,百花农品中药材平价商城以品种...(911 )人阅读时间:2025-03-17中药材价格黑幕终结!批发价买真药,这家平台太敢了

【中药材价格黑幕终结!批发价买真药,这家平台太敢了】当你在为...(691 )人阅读时间:2025-03-17惊爆中药材市场!这家平台竟把批发价砍到药店三折

【惊爆中药材市场!这家平台竟把批发价砍到药店三折】当68元的...(858 )人阅读时间:2025-03-17

侧柏叶很多人听说过,却不知道它是什么,更不了解它的功效与作用...

侧柏叶很多人听说过,却不知道它是什么,更不了解它的功效与作用... 来源: 药用植物图鉴

来源: 药用植物图鉴